農業ビジネスに潜む損害賠償リスクについて、大場弁護士が事例を交えて解説します。

栽培方法を巡る損賠賠償リスク

AI、IoT、ロボット、ドローン等、世界の産業を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。このような流れは、農業であっても例外ではありません。

いわゆるスマート農業による生産性向上に向けた取り組みは、生産者の高齢化、担い手の減少等の対策としてもこれからより重要になってくるものと思われます。

また、このようなスマート農業の動きは、大手メーカーやAIベンチャーなどの主導によるもののみならず、個々の生産者の創意工夫により新技術の開発がなされることも期待されるところです。

さらに、スマート農業と言わずとも、現場の生産者の方々の創意工夫により、新しい栽培方法が生み出されることも少なくありません。

今回は、大手メーカーやAIベンチャーなどによる複雑な装置やシステムなどではなく、現場の生産者の方々の創意工夫により生み出された栽培方法を巡る損害賠償リスクについて、説明します。

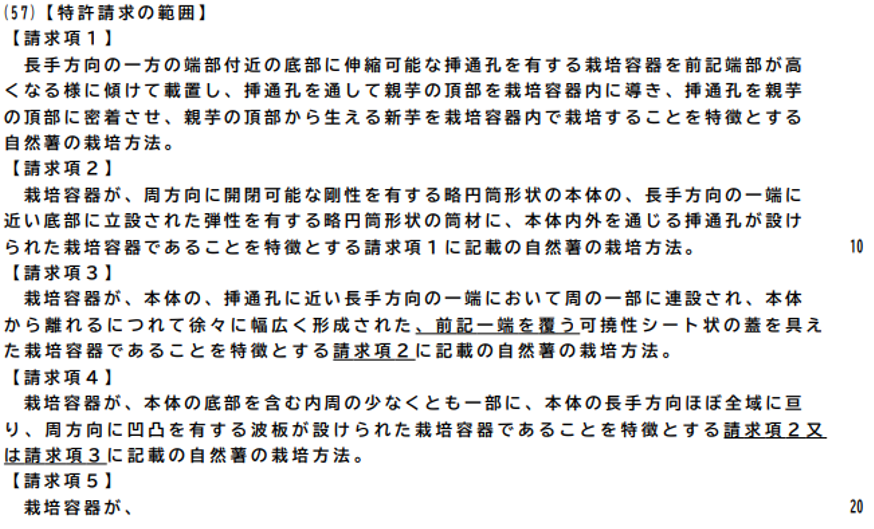

栽培方法などの「方法の発明」

特許には、機械や装置といった「物の発明」の他に、栽培方法などの「方法の発明」というカテゴリーがあります。

実際、露地栽培、施設栽培にかかわらず、栽培方法に関して多くの特許出願がなされており、実際に特許権が認められている栽培方法も少なくありません。

栽培方法に関して、特許権者がご個人のお名前になっているもの(生産者個人の方と思われるもの)として、例えば、次のようなものがあります(発明の詳細説明は省略しています)。

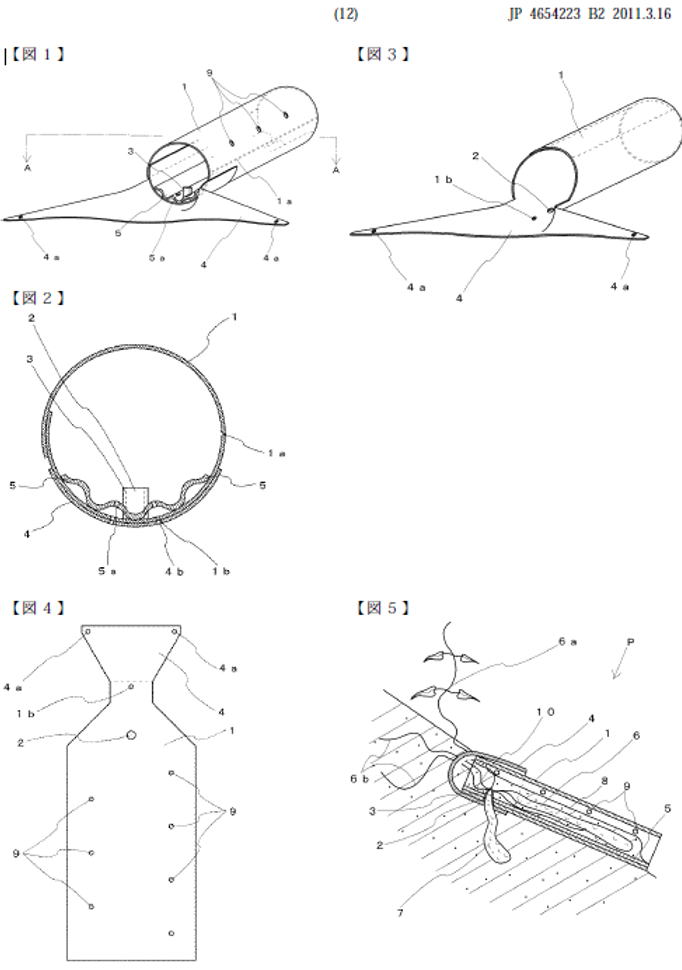

「自然薯の栽培方法及び栽培容器」(特許4654223)

公開日