(テラスマイル株式会社 代表取締役 生駒祐一)

農業経営を高度化するためには、“データ活用”に重きを置いたデータ基盤の導入が不可欠です。本連載においては、農業現場におけるデータ活用の重要性や、それを実現するツールの導入事例を紹介するとともに、将来の農業経営のありたい姿について、説明していきます。

今回は、スマート農業が進展するなかで、農業現場においてデータを活用した経営を実践するにあたり重要となるポイントについて、初回ですので自己紹介とあわせて説明いたします。

自己紹介

テラスマイル株式会社では、データ分析やデータを活用した営農支援を行っています。10年前に単身で宮崎に渡り、2014年に起業しました。それ以来、農業の施設園芸・露地野菜・果樹・お茶と、生産の現場で農業経営者の持つ勘と経験、そして国内に蓄積されてきた様々なデータと共に時間を過ごしています。

現在、私たちが提供する『RightARM』というデータ基盤では、「見える化」「予測」「シミュレーション」などのデータを組み合わせたサービスを提供しています。

(『RightARM』の詳細はこちら)

2017年度農林水産省の人工知能未来農業創造プロジェクトで開発され、2018年の高度先端型技術実装促進事業で基盤の必要性についてマーケティングが行われてきた本サービスは、大きく3つの顧客層に利用されています。

一つめが農業法人のデータ整備、二つめが生産者グループでのデータ活用、そして行政機関の営農指導としてのデータ活用基盤の整備です。私自身、この知見を国に還元すべくWAGRIアドバイザリーボードや、総務省 地域情報化アドバイザー、宮崎県 農業経営指導士を務めています。

(RightARMで分析したデータを用いた社員勉強会の風景)

農業経営の現場では

スマート農業の進展

農業の現場において、2019年4月からスタートした、国のスマート農業実証プロジェクトは3年目を迎えました。現在全国で約180カ所の実証が行われています。初年度の69カ所については、2年間の実証が完了し、弊社がコンソメンバーとして参加した鹿児島や宮崎でも、運用フェーズへの移行が始まっています。

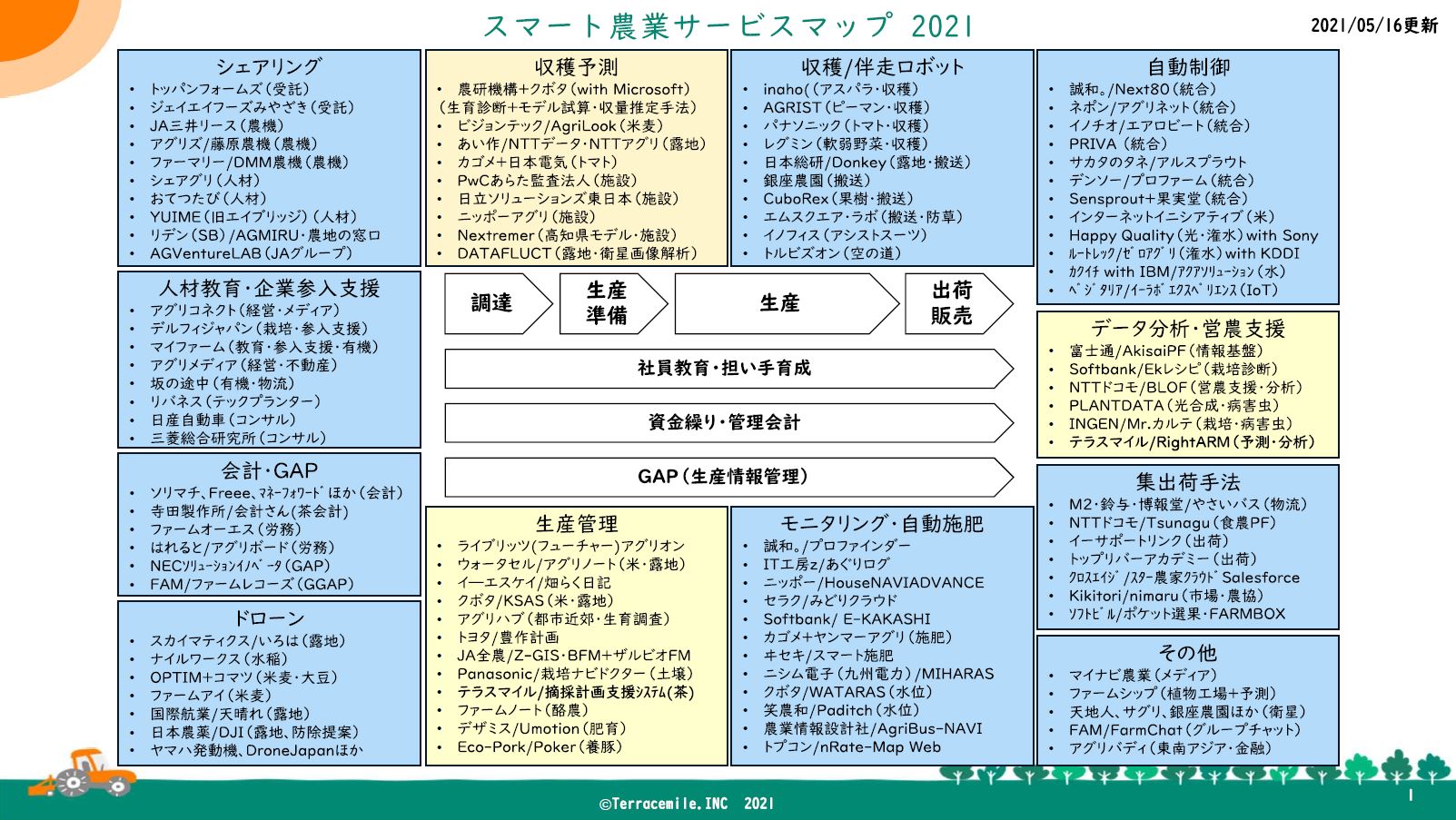

内閣府の成長戦略会議(スマート農業水産業ワーキンググループ)での配布資料にあるように、国主導型プロジェクト研究から、地域発イノベーション創出(地域に応じたカスタマイズ)や、モデル産地の形成が行われていくでしょう。

(農林水産省 資料より抜粋)

"投資" と "効果" の見極め

この変化の中で重要となってくるのが大きく二つ。個々の農業経営者が掲げる経営目標を達成するために、「果たしてどのサービスが果たして使えるのか?」、そして「いったいどのくらいの投資効果があるのか?」です。この二つが定性・定量の両面から明確に示されなければ、現場普及は進みません。

そして、効果は見込めるが初期投資の負担が大きかったり、回収まで時間を要したりする用であれば、それに見合った資金繰り(例:融資、補助事業など)がなければ民間投資における普及展開の足かせになります。

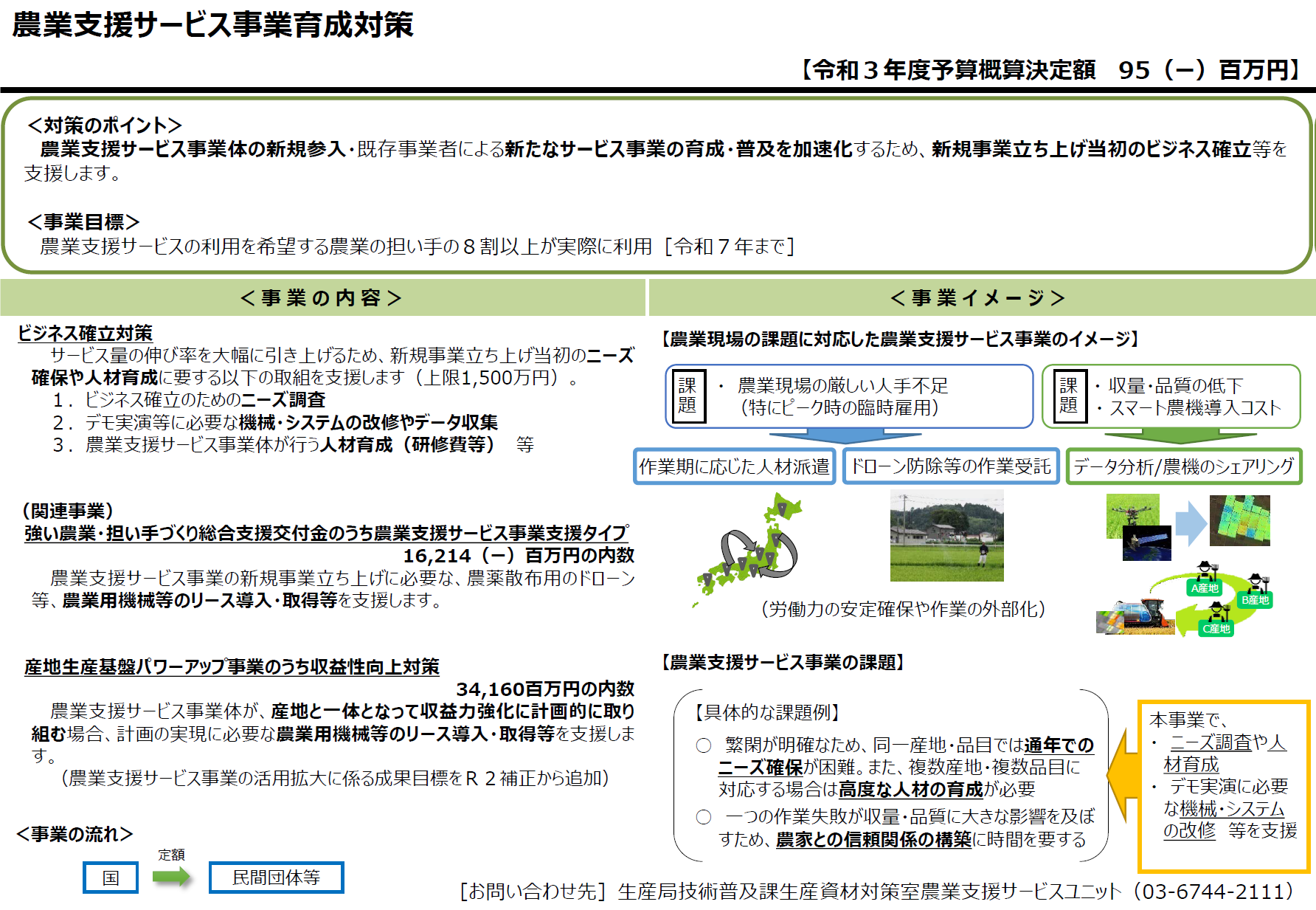

今年、農林水産省が打ち出した政策の一つである『農業支援サービス事業育成対策』では、農機シェアリングや受託サービスといった初期投資を分散させる取組があり、従来の所有しない方法も模索されて行きます。

(現在弊社で把握している農業支援サービスのラインナップ(テラスマイル作成))

(農林水産省 農業サービス事業 PR資料)

農業支援サービス関係情報

"データ活用" に重きを置いたデータ基盤の導入

同じく重要なことは、農業経営と営農支援の高度化です。法人経営者の多くは、この10年間規模拡大の中で、“勘と経験”を複雑かつ高度なものにしてきました。その中で外国人研修生を雇用し、マネジメントすることで労務費を押さえ、機械化により圃場生産性を上げ、契約出荷を行い収穫シーズンの単価安定に努めてきました。

10年前と比べると外部環境は大きく変わり、例えば業務加工用の野菜は“規格外”といわれてきましたが、現在は業務加工用も法人経営では販売のポートフォリオに組み込まれており、お茶やダイコンでは青果と同等の品質を実現しています。

驚くことに、それらを補佐する仕組みは主にExcelで行われてきました。現場では、“データ収集用”の生産管理システム、“データ活用”はExcelという役割の住み分けです。

しかし、そのExcel活用にも限界が近づきつつあります。活用が進むにつれ、シートは複雑化し、計画・生産管理・出荷・経営・販売で個々のExcelが造られ、整備が困難になってしまったからです。

今後、農業経営を高度化するためには、“データ活用”に重きを置いたデータ基盤の導入が不可欠であり、それが弊社への問合せ向上にも繋がっていると考えています。

"データ活用スキル" に基づく営農支援・指導

また、農業経営が高度化する中で、行政機関やJAが持つ営農指導も、より高度な知見が求められます。JA営農指導員や県の専門技術員・農業普及員、市町村の農業技師の方々は、若手生産者の育成が主となります。彼らはLINE等SNSを主に活用して情報共有を行い、環境モニタリングなどのデータを活用して栽培技術の向上を図っています。

彼らに営農指導を行うためには、センサーデータを加工・分析を行うスキルが必要であり、「Excelでデータを整理したら10人分の加工に一週間かかった。」という声はよく聞きます。営農支援・指導の高度化を図るためにも、センサーデータをスムーズに加工・分析できるデータ基盤の必要が求められており、弊社でも昨年冬から、WAGRIに加工ツールを無償提供したり、教育メニューを構築したりして、支援を行っています。

次回以降では、「高度化に向け、どんなツールが出始めているのか」や「実際に導入されている事例」、そして「将来の農業経営のありたい姿」についてご紹介していきます。

シリーズ『データ活用による農業経営の高度化』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日