アグリウェブの皆さん、こんにちは、公益財団法人 流通経済研究所の折笠です。

今回は、いよいよ価格に係る消費者心理の整理と、それに対応するためのマーケティング施策について具体的に説明していきます。

値上げ施策① 限定フレーズ「だけ」を使おう

これは、あえて商品に「限定」をかけることで、消費者の購買意欲を刺激する施策です。

小川(2019)によれば、限定には、期間限定、数量限定、地域限定、チャネル限定、顧客限定といった切り口があり、あえて限定することで購入までのハードルを高め、商品を手に入れたいという欲望を増大させる効果があると言います。

この限定ですが、分かりやすく表現すれば「いまだけ」、「あるだけ」、「ここだけ」、「あなただけ」といった「だけ」を有効に活用することで、消費者の購買を後押しする、というものになります。この「だけ」の活用は、付加価値訴求型の商品と相性が良いと言えます。

「あるだけ」、「今だけ」と売り切れ御免で展開することが「これだけしかない(希少性)」という価値にもつながるのです。

値上げ施策② 値付けと数字の見せ方を工夫しよう

一般的に、価格の一番大きい桁の数字が小さくなると、人は金額を安いと感じると言われます。例えば、300円と298円の差は2円ですが、一番大きい百の位の数字が3から2になることで、消費者の心理としては2円以上に安くなったと感じてしまうのです。

このように端数によって価格が安いと感じてもらう価格設定を端数価格(odd price)と言います。198円とか、298円の商品が多いのは、この端数価格によるものと言えます。

この端数価格、値上げでも応用できる可能性があるのです。端数価格の考え方からすると、一番大きな位の数字が変らなければ、同じ値上げであっても、消費者へ与えるインパクトは小さくすむのです。

例をあげれば、同じ20円の値上げであっても、280円を300円にする場合と、350円を370円にする場合では、後者の方が百の位の数字が変らないため、消費者へのマイナスの影響が小さい可能性が高いと言えます。さらに言えば、前者の場合、20円ではなく19円の値上げに留め、299円にした方が端数価格を利用できます。

つまり、値上げの場合に端数価格に気を付けることで、マイナスの影響を最小限に抑えることが可能になるのです。

また、人は数字が大きな方が印象に残りやすいと言われます。そのため、価値を訴求する場合には、できるだけ大きな数字で伝えるように工夫することが重要です。

例えば、タウリンを1gではなく、1000㎎と表すことでより多く入っている印象を与えることなどがこれにあたります。耕作面積を30haと記載するか、東京ドーム約6.4個分と記載するかで印象も変わります。

値上げに向けた価値訴求では、分かりやすく、伝えやすい数字の見せ方を考えるようにしましょう。

値上げ施策③ 「松竹梅理論」をうまく使う

マーケティングの世界で使われる理論に妥協効果(松竹梅効果)というものがあります。これは、商品選択等において選択肢が「松・竹・梅」と3つ用意された場合、真ん中のグレードである「竹」を人は妥協的に選択する傾向があることを指すものです。

実際に、鰻などを食べに行ったとき、せっかく来たのに最も低いグレードの「梅」だと微妙だし、「松」だと高すぎるし、ということで「竹」を選んだことがある人も少なくないでしょう。

今でも、自動車や家電製品などでは良く使われているマーケティング手法で、下位グレードで最も安く、装備を簡素化したものを出しつつ、すべての機能と装備を満載した上級グレードを設定し、その中間となるグレードを用意すると、中間グレードが最も売れるのです。

以前は、下位グレードの魅力をあえて落として、わざと中間グレードに誘導するようなマーケティングも多くされていましたが、現在では松竹梅理論を使う場合でも、「梅」にあたる下位グレードもしっかりとした商品を展開することが一般的です。

それは、特に付加価値の高い商品の場合には、下位グレードはエントリーグレードとしての役割を持ち、新たな顧客開拓につながる可能性が高いためです。

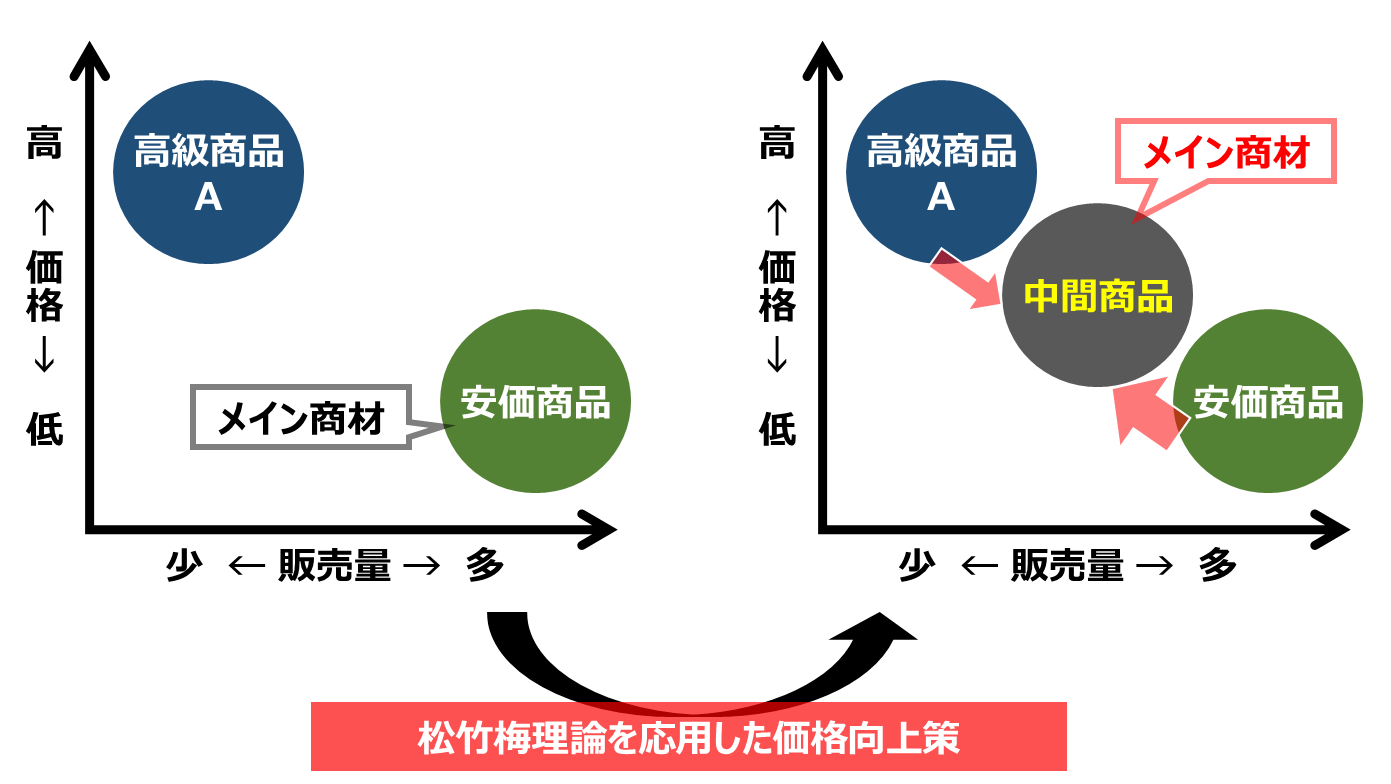

では、松竹梅理論を値上げに応用するには、どうすれば良いでしょうか。現在、安価な商品と高級な商品の2グレードの場合、中間のグレードを用意することでそこに顧客を誘導することができます。うまく商品ごとの利益率を調整すれば、商品全体の売上と利益を向上させることができるはずです(下図)。

さらに攻める場合は、既存の安価商品のグレードを2つに分割するという方法もあります。

例えば、上級グレードとして500円のものと、下位グレードとして300円のものを展開しているとき、単純に400円の中位グレードを投入するのではなく、下位グレードの数量を減らしたものを250円で展開し、下位グレードの材料の一部に上位グレードの原料を使ったものを中位グレードとして350円で展開するようなアプローチです。

顧客の動向を踏まえ、松竹梅のような商品展開を利益率を考慮しながら実施することで、利益率を高める(≒値上げをする)ことができるのです。

値上げ施策④ ファンづくりに励む

自社のファンとなる消費者をつくる、あるいは顧客によるコミュニティを構築することによって、価格を競争軸にしないことが可能となります。

例えば、ガンダムファンの場合、新しいガンダムの公式グッズが発売された場合、よほど価格が高いものでない限りは、価格ではなく、そのグッズの内容で購入するかどうかを吟味するでしょう。さらに言えば、グッズの内容がファンの心に突き刺さった場合は、価格に関係なく購入することが想像できます。

自社、あるいは自社商品のファンになってもらうことで、値上げだけではなく、新商品の展開なども含め、買い支えてもらうことができるようになります。

ファンになってもらうことは、顧客との強固な関係性の構築に他なりません。値上げをスムーズに行う最も効果的な方法は、顧客とのつながりを作ることだと言えます。それには、SNSやWEBサイトといった新しいメディアをフル活用し、顧客とのコミュニケーションを活発に行う必要があります。

値上げ施策⑤ サービスと商品をセットで販売する(体験を含む)

一般的に「既存の商品」を単純に値上げすることは難しいといえます。以前のコラム記事「値上げのマーケティングで適正な価格転嫁」でも述べたように、値上げを行うにあたっては、価値の向上とセットにすることが望ましいのです。

そこで考えたいのは、商品にサービスをセットする方法です。例えば、農産物や水産物を販売する場合に、購入した顧客限定でオンラインで魚の捌き方教室や、その食材を使った料理教室を提供する、といったことがあげられます。あるいは、「おまけ」としてレシピブックなどを同梱する、といったアプローチも有効でしょう。

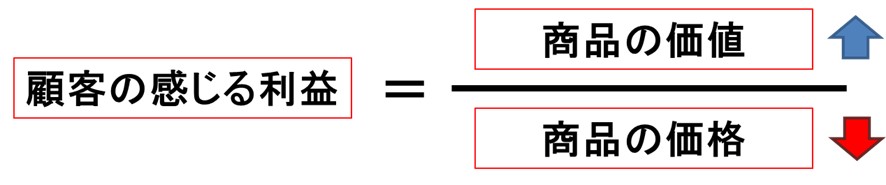

つまり、単純に値上げをするのではなく、値上げに合わせて無形(レシピブックなどは有形であるが)のサービスを提供することで、下図に示す価値/価格の分子も大きくすることで、消費者の感じる利益(≒Value)を高め、値上げに対する消費者のマイナスイメージを緩和するということです。

ここで提供するサービスについては、オンラインで実施する、あるいは動画を提供するなど実施方法を工夫することで、提供にかかるコストを抑えることができると考えられます。このような商品にサービスを付与するような展開は、値上げ施策④で言及した顧客との関係性構築にもつながっていくものです。

シリーズ『激流の時代を乗り越える農業経営を目指して』のその他のコラムはこちら

(参考文献)

フィリップ・コトラー&ケビン・L・ケラー,『コトラー&ケラーのマーケティングマネジメント 第12版』,恩蔵直人監修,月谷真紀訳,丸善出版,2014年

小川孔輔,『「値づけ」の思考法』,日本実業出版社,2019年

小阪裕司,『「価格上昇」時代のマーケティング』,PHPビジネス新書,2022年

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日