アグリウェブの皆さん、はじめまして。下水汚泥を肥料原料として製造・販売している株式会社アサギリの簔です。

化成肥料の高騰により、安価な代替肥料として下水汚泥肥料に興味を持たれた方も多いでしょう。しかし、その一方で、本当に大丈夫なのかな?と安全性や効果に不安を感じる方もいらっしゃると思います。

「資源循環型の土づくり〜下水汚泥肥料の活用〜」シリーズ第四回目の本コラムでは、下水汚泥肥料を生産している企業としての立場から、下水汚泥肥料について正しい理解を深めていただくことを目的に、発信していきたいと思います。

酪農の経験を活かした下水汚泥肥料の製造

朝霧高原は静岡県富士宮市北部の富士山西麓の標高700-1,000 m 地点に広がる高原で、国立公園に指定されています。(株)アサギリは、その富士山の中腹にあります。

1965年に酪農業として当社の前身である(有)朝霧牧場は誕生しましたが、1988年に酪農業を廃業し産業廃棄物の中間処分業に業種を変換しました。

処分業開始当初から下種汚泥の受け入れを実施し、主にゴルフ場向けの肥料として製造販売、その後、販路を拡大していきました。

2009年のリーマンショックにより主要なゴルフ場での利用が減少したため、農業利用にシフトし、牛ふんを主体とする特殊肥料と下水汚泥含有の汚泥肥料の製造販売に切り替わり、現在に至ります。

下水汚泥や牛ふん、食物残さを大規模に受け入れ

当社は、元々牧場であったため、広い敷地を有し脱臭設備を備えるなどがあり、地域の理解も得て、主に自治体の下水汚泥や食品工場の汚泥、動植物性残さなどを原料として受け入れています。

当社敷地は、東京ドームと同じぐらいの5ヘクタール。この敷地に脱臭施設を備えた製造施設を構え、朝霧高原で発生する7万2,000㌧/年の牛ふんのうち、有価購入、廃棄物合算で2万5000t/年の牛ふんを受け入れ、発酵処理をし牛ふん堆肥を製品として製造しています。

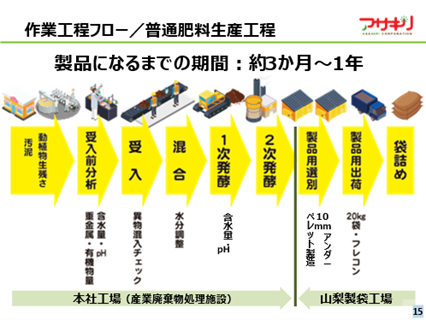

また、近隣市町村約10 ヶ所の下水処理場からの下水汚泥と、静岡県や隣接県にある食品製造工場から排出される食品汚泥や食品製造残渣約20,000㌧/年を受け入れて、普通肥料化し、販売事業をしています。当社の廃棄物処理能力は現在1日当たり約140㌧のところ、日に約120㌧程度を受け入れ、肥料化しています。

下水汚泥肥料の特徴は「ミネラル成分」

こうして下水汚泥、食品工場の汚泥、動植物性残さを原料として製品化された汚泥肥料「アサギリMIX」の特徴は、数多くのミネラル成分(金属酵素)を含んでいます。

そのため、土壌を改善し、微生物の活動を活発にします。土壌に循環させる自然型農業は、微生物酵素やミネラル酵素の働きにより、人や動物に必要な栄養素が豊富で、体に安全な作物を育てます。

また、生物には数多くの酵素を必要とすることが確認されています。土壌改善が、緑を含む生態系の回復に役立ちます。

「アサギリMIX」は、豊富なミネラル分などを含み、土壌に投与すると低下した地力を回復させ、微生物の活動を促すのが特長。現在、年間約12,000㌧を生産、出荷していますが、製品の品質を一定に保つため、排出事業者から原料の内容を事前にヒアリングし、サンプル分析で発酵状況を確認しています。

安全性認知のために、廃棄物の原料情報も提供

残念ながら、下水汚泥含有の汚泥肥料は、一般にはあまり認知されていません。

当社では、ユーザーである農家やホームセンターのバイヤー、JA職員に詳細な説明を実施し続けることにより、正しい理解の促進に繋げています。また透明性と安全性を認知してもらうために、廃棄物の原料情報を提供しています。

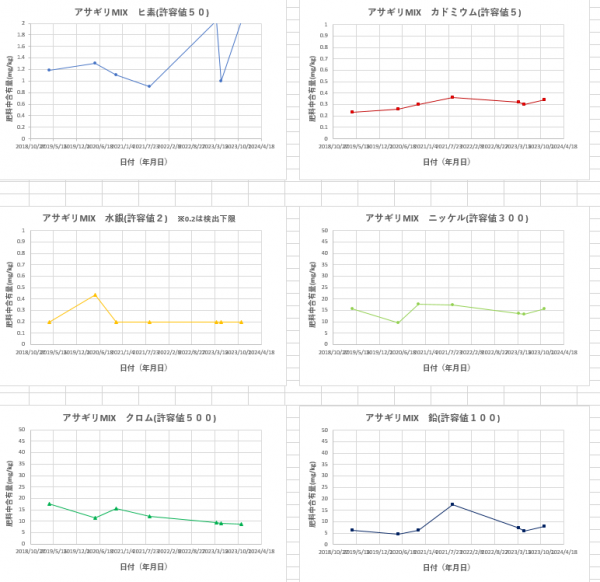

肥料についても、製造品目や製造量を公開し、4カ月に一度肥料成分分析と重金属分析を行っています。分析は過去15年継続実施し、肥料中の重金属リスクについて経時的な変動も確認し、品質保持に努めています。

<重金属推移グラフ>

有機質で使い勝手の良い素材

下水汚泥が原料となる汚泥肥料の更なる利活用として ユーザーである耕種農家より、「有機質で使い勝手の良い資材が欲しい!」とのニーズに応じるため新商品を開発しました。牛糞堆肥入り汚泥肥料をペレット化した商品「アサギリMIXペレット」を2018年秋展示会に出展。

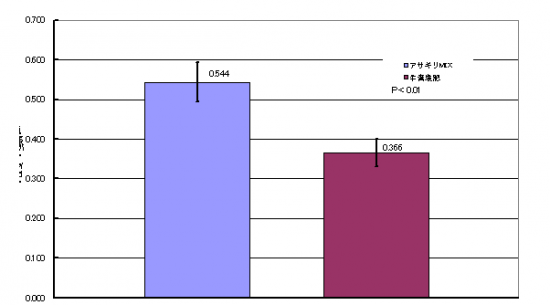

ペレット化肥料の基盤となる「アサギリMIX」は牛ふんが50%以上含有している汚泥肥料であり、施肥効果と腐植成分を多く含み土壌改善効果に優れた資材であることも農家に好印象を与えたようです。

肥料成分としては化成肥料よりも肥料効果は低いものの、牛ふん堆肥単品での施肥より施肥効果が高く、肥料分が補完できる資材として使用されています。

<乾物収量の結果>

ペレット化することによるメリットは、臭気低減、機械散布による業務効率化、土壌中への腐植成分補充といった課題が改善できる点です。十分に発酵処理をしている為、ペレットの表面に放線菌群が広がり、嫌悪感のあるにおいはありません。そして、都市型農業も考慮し、横浜の販売代理店を中心に一部の農家にペレット肥料を使用してもらい意見交換をしています。

農家の声としては、今使っている化成肥料を散布する機械や背負える肥料散布機などを用いて「アサギリMIXペレット」も肥料散布ができると好評を得ています。

最大の特徴は土壌改善効果

化成肥料と比較した場合の最大の特徴は何か。それは土壌改善効果だと考えられます。

土壌が改善することによるメリットは、異常気象「長雨」「日照り」などにより作付けが大きく左右される中、「土づくり」をし、土壌の段両構造を作っている圃場では安定生産が出来るようになることです。

化成肥料のみの生育の場合、補充される成分は化成肥料に含まれているものに限られてしまいます。その他微量ミネラルは野菜に吸収されるため年々土壌はやせていくといわれます。そのため、有機肥料はこの効果が一番だと考えられるのです。

ではなぜ有機肥料を使用しないのか。これは、「量を蒔くために散布がめんどくさい」「時間が掛かる」「労働時間が割かれ農業生産コストが掛かる」が主な原因のようです。一方、コストについては年々化成肥料が高騰していますので、散布業務コストが削減できる製品を作ることにより、輸入化成肥料に価格でも農業生産性でも対応可能になると推察しています。

有機質資材を使用したいが「散布に手間がかかる」「散布機械の購入には抵抗がある」などの意見に対し、肥料散布機のレンタルを実施しペレット肥料施肥による圃場の地質改善を間接的に支援することが「アサギリMIXペレット」の狙いの一つなのです。

この取組により以下の内容が改善できるようになりました。

① 耕種農家の圃場改質と化成肥料高騰対策によるコスト削減

② 牛ふんを排出する酪農家の余剰牛ふん解消

③ 国内の未利用資源である下水汚泥の有効利活用

上記の通り、係わるすべての関係者にメリットのある持続可能な取り組みとなっています。

最後に

化成肥料が高騰しているからその代わりに下水汚泥肥料を使用しよう!と言っても、今までは排出する側からの目線でのリサイクルに主眼が置かれていました。しかし、有効な利活用を推進するには、リサイクルされたものを、使用する側からの視点「バックキャスト」から考えることが重要です。

当社では、使用しやすい形状、価格、安心できる定期的な分析結果、施肥効果などの公開が必要と考え、実践してきました。

そのような開かれた情報公開により、下水汚泥肥料に対する理解が進み、利活用に繋がり、環境低減型の農業の促進につながるものだと確信しています。

シリーズ『資源循環型の土づくり〜下水汚泥肥料の活用〜』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日