アグリウェブのみなさん、はじめまして。NPO法人循環型環境・農業の会の前田です。

私は、佐賀市役所で2006年に下水道課の事業改革推進室長に就任し、下水処理施設やごみ処理施設は、資源やエネルギーを創出する“宝を生む施設”との考えで、下水汚泥の活用について進めてきました。市役所を定年退職後、現在は、NPO法人 循環型環境・農業の会にて、下水汚泥肥料の農業活用推進を行っています。

佐賀市で取り組んでいる下水汚泥の肥料への活用

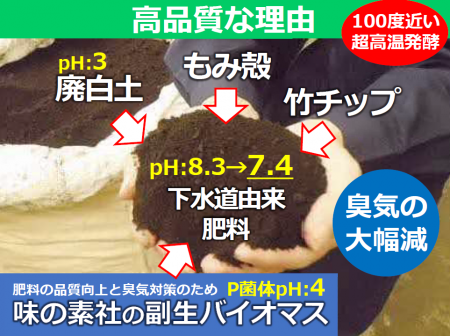

佐賀市で汚泥肥料の取組を開始した当初は、臭気の問題でクレームを受けたことがあります。クレームを受けて、臭気の無い肥料づくりに着手。その結果、味の素と組み、副生バイオマスを肥料に使う発想に辿り着きました。また、廃白土やもみ殻、竹チップなども混ぜて臭気を抑えつつ、品質を高めることに成功しました。

下水汚泥肥料の特徴

肥料製造にあたっては、100℃近くの超高温発酵させることで、病原菌や雑草種子は死滅、発酵を繰り返し、熟成させることで、うまみ成分のアミノ酸、アスパラギン酸が豊富に含まれる肥料となりました。

また、肥料は 10kg で 20 円で、購入者が自ら袋詰めするシステムとしました。この方法で年間 1400 トンが完売する人気の肥料となりました。

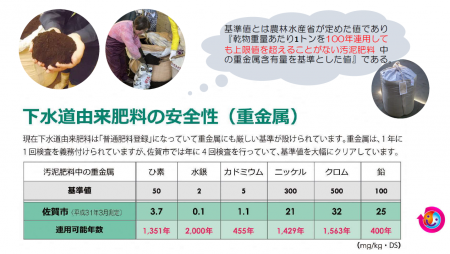

下水汚泥肥料の安全性

現在、下水汚泥肥料は普通肥料登録となっており、重金属にも厳しい基準が設けられています。佐賀市では年4回の試験を行い、基準値を大幅にクリアしています。

下水汚泥肥料の活用事例

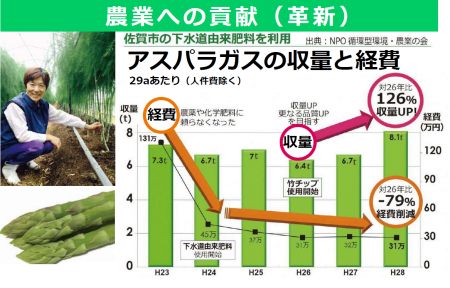

下水汚泥肥料を使った農家の一例をお示ししましょう。

佐賀市のアスパラ農家の事例です。下水汚泥肥料を利用することで、経費が利用開始前と比べ約79%削減できる一方で、収量は26%アップしました。大幅な農業所得の向上が得られた事例です。

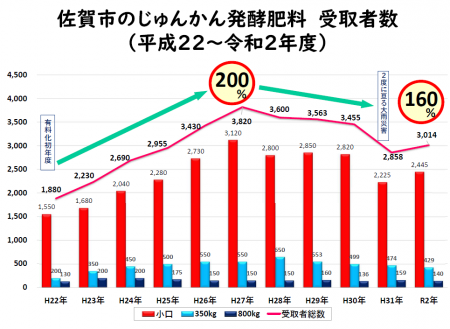

佐賀市での下水汚泥肥料の広がり

実際に、佐賀市の農家で下水汚泥肥料の受け取り者数は有料化初年度(2010年度)に比べ、2021年度は+160%と大幅に増加。多くの農家から支持を得ていると考えています。

最後に

わたしたちは、定期的に農業勉強会を実施し、毎回60~80人が参加する会となっています。そこでは、下水汚泥肥料等の有効性を説明しており、こういった地道ですが継続的な取り組みにより、下水汚泥肥料の認知度向上につながっていると感じます。

シリーズ『資源循環型の土づくり〜下水汚泥肥料の活用〜』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日