(株式会社インテージ 西日本支社 リサーチデザイン部 丸谷藍)

こんにちは。インテージの丸谷です。

2023年も早4か月目に突入しました。

ここ数年は新型コロナウイルスの感染拡大や物価上昇により、私たちの生活にも大きな変化がありました。

私は一人暮らしなのですが、自宅一人で食事を取るとなると、健康面よりも簡便さを優先させてしまい、野菜を食べる機会が減っているように感じます。

そんな中で、スーパーマーケットでよく購入するようになったのが「果物」です。

朝食としてバナナを食べたり、間食としてカットフルーツを食べたり、不足しがちなビタミンやミネラルなどの栄養素を手軽に摂取できるため重宝しています。

今回は、その果物について、市場動向を確認していきたいと思います。

カットフルーツの市場規模は拡大

まずは、カットフルーツを含む果物の市場規模の推移について、全国のスーパーマーケット約600店より収集した「インテージSRI」で確認してみましょう。

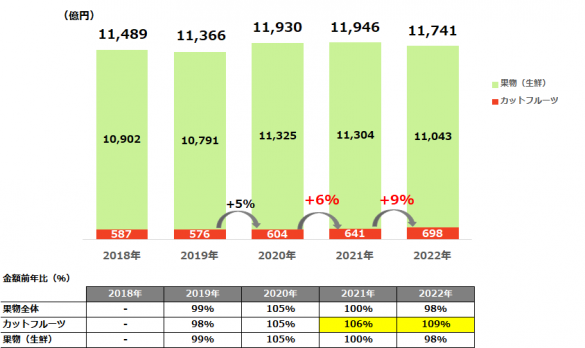

【果物(生鮮)・カットフルーツの市場規模の推移】

(出所:インテージSRI)

果物全体の市場規模は、コロナ1年目の2020年に前年度比105%と増加したのち2021年も横ばいで推移していましたが、2022年には前年比98%と緩やかに減少し1兆1741億円となっています。

2022年3月にまん延防止等重点措置が全国で解除されてから外出増の動きがあり、内食需要が縮小した影響と見られます。

一方、カットフルーツの市場規模は2020年から増加傾向にあり、2021年に前年比106%、2022年も前年比109%と好調が際立っているようです。

人気のカットフルーツは「すいか」と「パイン」

それでは、どういったカットフルーツが人気なのでしょうか。種類別の市場規模の推移を見てみましょう。

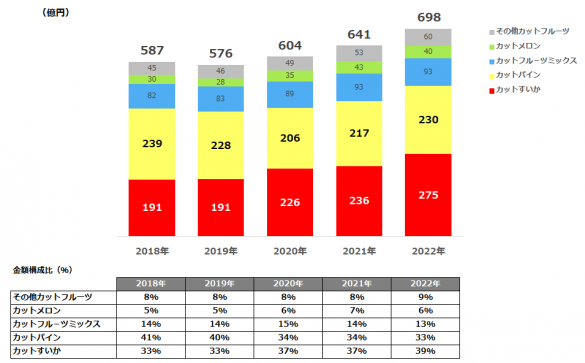

【カットフルーツの種類別市場規模の推移】

(出所:インテージSRI)

カットフルーツの金額構成比を見ると、2018年〜2022年の5年間、すいかとパインの2種類で70%以上を占めています。

すいかとパインは1つあたりが大きく持ち帰るのが大変だったり、少人数では食べきることが難しかったりと、食べたくても購入するのを躊躇してしまう方もいるのではないでしょうか。また、食べる際に包丁で切り分ける必要があることやそれによってゴミが発生することに対して、面倒だと感じている方もいるかもしれません。

また、カットフルーツが人気となっている背景として、単身世帯や共働き世帯の増加により、個食・簡便化志向が高まっていることが挙げられるでしょう。加えて、コロナ禍では家にいる時間が増えた分、家事の負担も増えています。家事の負担を抑えつつ、手軽に気分転換できることからカットフルーツの人気が高まったようです。

日本では果物があまり食べられていない

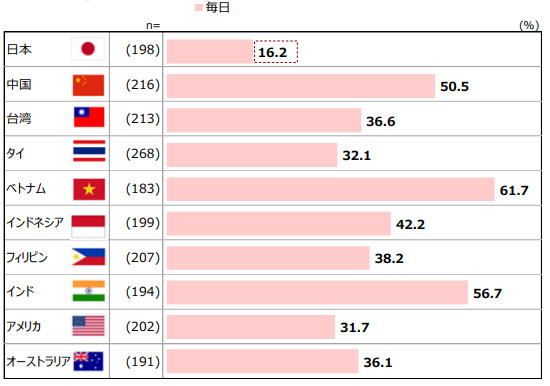

次に、果物の消費実態を把握するために、インテージで20-59歳の女性を対象に実施した世界各国の野菜・果物の意識調査から、「毎日果物を食べている人の割合」を確認します。

【国別の毎日果物を食べている人の割合】

(出典:インテージ調査レポート「野菜とフルーツに眠るインサイトを読み解く10か国グローバルレポート」)

国別の結果を見ると、日本人の毎日果物を食べている人の割合は16.2%と他国に比べて非常に少ないことが分かりました。ベトナムの6割超えを筆頭に、インド、中国も5割超え。他のアジアの国々も4割近くに達し、オーストラリアやアメリカでも3割を超えるなど、いかに日本が低いかが見て取れます。

海外に市場開拓の余地があるともいえますし、日本人でも需要喚起の仕方によっては、潜在的な市場があるともいえるでしょう。

若者の果物離れが顕著

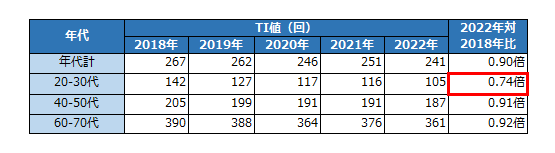

続いて、2人以上家族の主家事担当者1,260世帯(20-79歳)を対象とするインテージ食卓調査「キッチンダイアリー」より、年代別の果物のTI値(1,000食卓当たりの出現回数)の推移を見てみます。

【年代別の果物のTI値】

(出所:インテージキッチンダイアリー)

年代別にみると年代が下がるほどTI値が小さく、果物を食べる頻度が低くなっていました。TI値の推移でみても、20-30代が2022年対2018年比で0.74倍と著しく減少しており、若者の果物離れが進んでいると見られます。

最後に

今回の読み解きから、日本は国際的に見ても果物を毎日食べる割合が少なく、とりわけ若年層で食べる頻度も減ってきていることが分かりました。

一方で1つの光明としてカットフルーツの市場規模は拡大してきています。単身世帯や共働き世帯の増加などにより個食・簡便化志向が高まるなか、必要な量だけ手軽に用意でき、片付けも楽といった、カットフルーツの魅力が支持されているためのようです。

果物を食べることが現状限られてしまっていることは、逆に言うと市場を開拓していく余地があるとも捉えられます。若年層に対して、カットフルーツの魅力を訴求し、果物の購入を促していくこともできるかもしれません。また、生産する立場としては、カットフルーツに適した品種を選択するなど、工夫をとれるとも考えられます。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

シリーズ『データに基づく食生活のトレンド分析』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日