アグリウェブをご覧の皆さん、こんにちは。渡辺パイプ株式会社です。

弊社はビニールハウスのメーカーであるとともに、設備や栽培技術を含めた総合提案によってお客様の笑顔のために、ニーズにお応えできる企業を目指しております。

今回は、「下水汚泥肥料の現状」や、「汚泥肥料×融雪剤」という新しい視点についてご紹介します。

輸入肥料原料の高騰から、国を中心に国内資源を原料にした肥料の使用が推進されています。

下水を処理する際に発生する下水汚泥も、栄養分を豊富に含むことから肥料原料として注目されつつあります。

汚泥肥料の活用が増えない原因

利用の拡大が期待される下水汚泥肥料ですが、まだまだ一般的には使用されていません。

原因の一つには、安全面での理解が肥料の使用現場まで及んでいないという点があります。

汚泥肥料には下水処理由来と聞くと「何が入っているか分からない」「作物に影響が出るのでは」と、抵抗感がある方もいらっしゃると思います。

また、製造過程、使用時の臭気が気になるといった課題もあります。

二つめは、カリウムの含有量が少ない・偏っているため使いにくいという点があります。

今までは他の肥料と混合しての製造販売が認められていなかったため、足りない成分はほかの資材で補充する必要があり、散布作業や購入費によってユーザーの負担になっていました。

安全性への取り組み

汚泥肥料=重金属=危険というイメージを払拭するために、各団体が様々な取り組みをしています。

例を挙げると、重金属含有量の分析結果の公表や、圃場での肥効の検証、製造過程の明確化(どこで作られた汚泥なのか)、などです。

肥料公定規格 【菌体りん酸肥料】の新設

肥料には、安全性や品質を保証するための公定規格が定められています。

上記のような様々な問題を解決するために、公定規格【菌体りん酸肥料】が9月1日に創設され、10月1日に施行となりました。

具体的には、

① 肥料成分の保証

② 他の肥料と混合しての製造販売ができる

③ 年4回以上の成分分析の義務化による品質管理の徹底

といったもので、施肥設計がしやすい、品質管理の徹底した肥料として認識される、などのメリットがあり、この規格をうまく活用することで汚泥肥料の可能性が広がると考えています。

汚泥肥料の活用については環境保全、価格対策に加えて、使いやすい肥料を提供できる体制が整ってきているとも言えます。

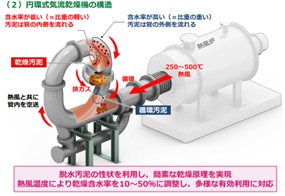

下水汚泥肥料の作り方

下水処理の際に発生した下水汚泥は、脱水、乾燥などの工程を経て乾燥汚泥肥料となります。

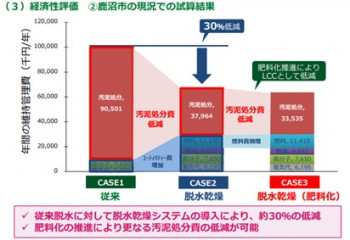

渡辺パイプの汚泥肥料は、新しい技術により、低コスト、低エネルギーでの運用が可能になっていること、さらに産業廃棄物としてお金を払って「捨てていた汚泥」を肥料化し、資源物として利用できるようになったことから、従来と比較して処理費の30%カットが可能になりました。

捨てていた資源を利用しているので、肥料自体の値段も安価なものとして提供することができています。

このように、乾燥汚泥肥料は金銭面、環境面、両方に優しい肥料だといえます。

汚泥肥料の特徴について

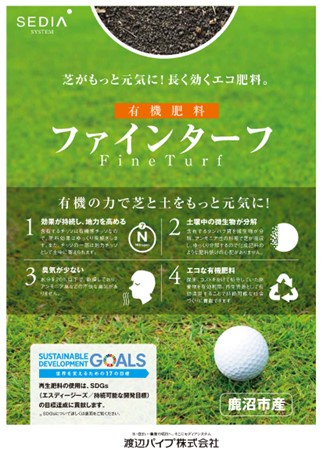

参考に、弊社のファインターフという製品を例示いたします。

肥料成分は、N:P:K=6:4:0.2と汚泥を発酵させない分、チッソ成分が多く含まれています。

また、消化処理の過程を経ており、悪臭が少なく、扱いやすい肥料となっています。

重金属類の含有量についても、肥料の品質の確保等に関する法律で定められた規制値を下回っています。

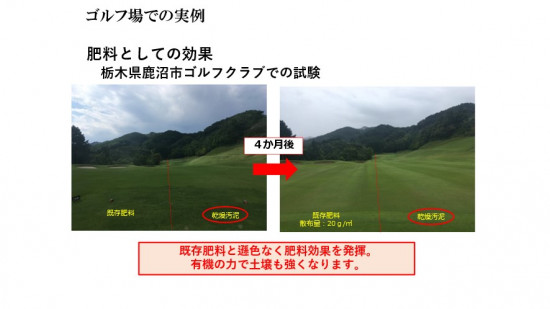

既存肥料とファインターフを比較散布したところ、以下の画像の通り既存肥料と遜色なく、肥料効果を発揮しました。

さらに、有機物由来肥料のため土壌環境の改善も期待できます。

「融雪剤×肥料」という新しい使い方

渡辺パイプでは、乾燥汚泥肥料の形状的な特徴が、以前より畑などで使用されている融雪剤(もみ殻燻炭、炭化鶏糞、墨汁、砂など)の特徴と類似しているという点に着目しました。

具体的には、

① 黒い 太陽の光、熱を集める

② 軽い 雪の上から沈まない

③ 滞留性 時間がたっても雪に溶けないといったものです。

降雪地帯で畑地やゴルフ場などに融雪剤として散布すると、雪を溶かすと同時に肥料としても効く、一石二鳥の資材となっています。

実際に散布した結果は下記の通りです。砂に灰を吹き付けた既存の融雪剤商品と比較しても、同等の効果が得られました。

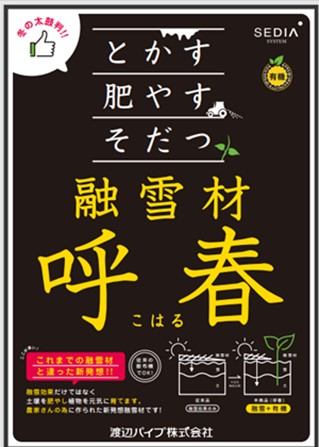

現在、この融雪剤は「呼春」という名称で農材店やホームセンターに卸しています。見かけられた際にはぜひお買い求めくださいませ。

本製品に関するお問い合わせは、

渡辺パイプ株式会社 関東事業所 03-5819-0134 五井野(ゴイノ) まで。

シリーズ『最適な農業用ハウスで強固な経営』のその他のコラムはこちら

【本コラムの執筆者】

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日