(農林中金総合研究所 野場隆汰)

農業経営を取り巻くリスクは、気候変動、農業生産資材の価格高騰、作物の盗難被害、病虫害の発生など多様化しています。なかでも、自然災害はその被害規模の大きさから、とくに対策の強化が必要な経営リスクの1つといえるのではないでしょうか。

自然災害に対しては、生産者単独での防災の取組みに加えて、地域の生産者同士やJA、行政等が一体となった連携体制の構築も有効です。本シリーズでは、この「連携」をキーワードとして、自然災害に強い地域農業の在り方を考えていきます。

自然災害と農業

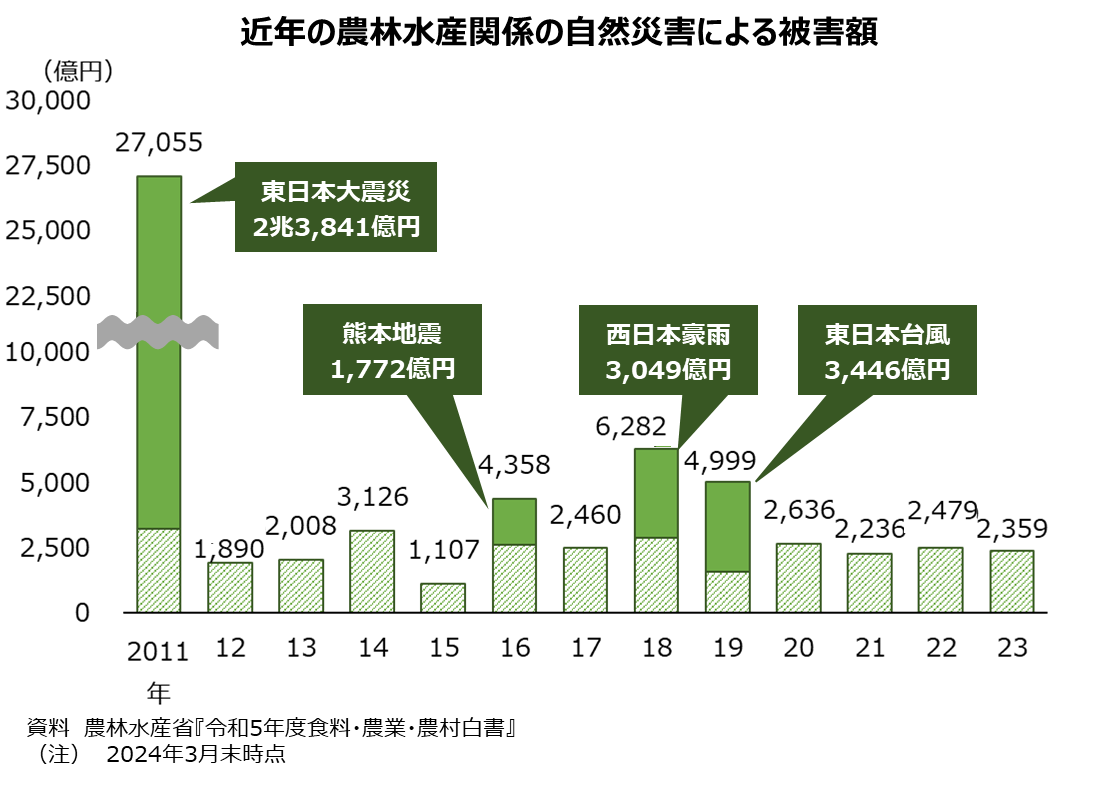

自然災害が農業に及ぼす影響は甚大です。例えば、2011年以降では、全国で毎年のように1,000億円以上の農林水産関係被害額が自然災害によって発生しています。また、豪雨・台風・地震などの大規模自然災害が起きると、数千億円以上の被害が及ぶケースもみられます。

わが国で安定した農業経営を続けていくためには自然災害への対策は不可欠といえます。

具体的な自然災害の農業被害としては、稲作での洪水によるほ場や作物の浸水、施設園芸での大雪によるハウスの倒壊、畜産での地震による畜舎倒壊や停電による重要設備の不稼働などが想定されます。

いずれの被害も生産者への深刻な経済的ダメージとなり、復旧に数年を要することから営農継続意欲の減退につながりかねません。実際に、被災をきっかけとして離農に至るケースもみられ、地域農業の持続可能性を考えるうえでも、自然災害対策は重大な社会課題となっています。

農村の災害回復力の低下

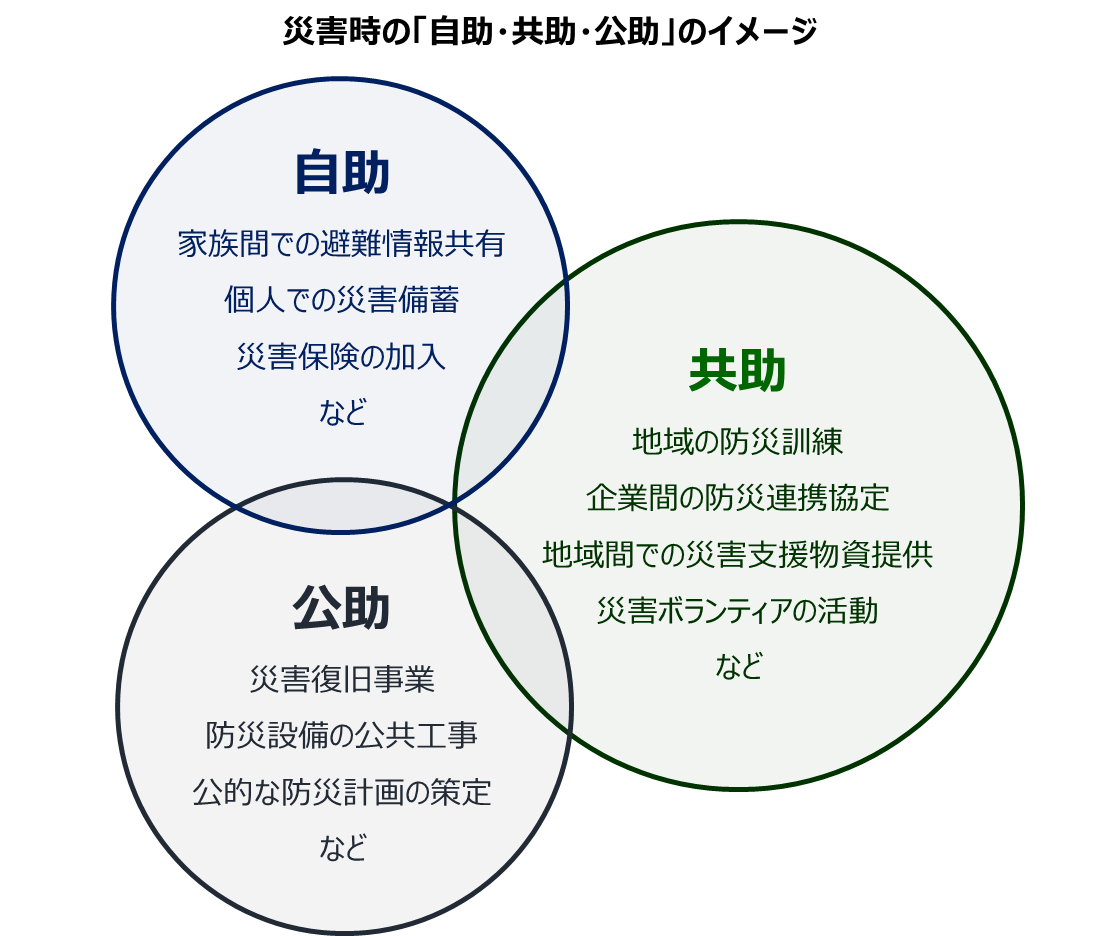

災害時には「自助・共助・公助」という言葉をよく耳にします。自助は個人と家族、共助は地域コミュニティや事業者、公助は公的機関などがそれぞれ主体となる防災・災害復旧の取組みのことを指します。

近年、自然災害の激甚化・広範化によって自助と公助の限界が指摘されるようになり、共助の役割の重要性がとくに注目されつつあります。

日本の多くの農村に慣例的に備わっている近隣住民同士の相互扶助機能は、災害時にはまさしく共助の役割を果たし、地域農業の復旧・復興に貢献してきたと推測されます。

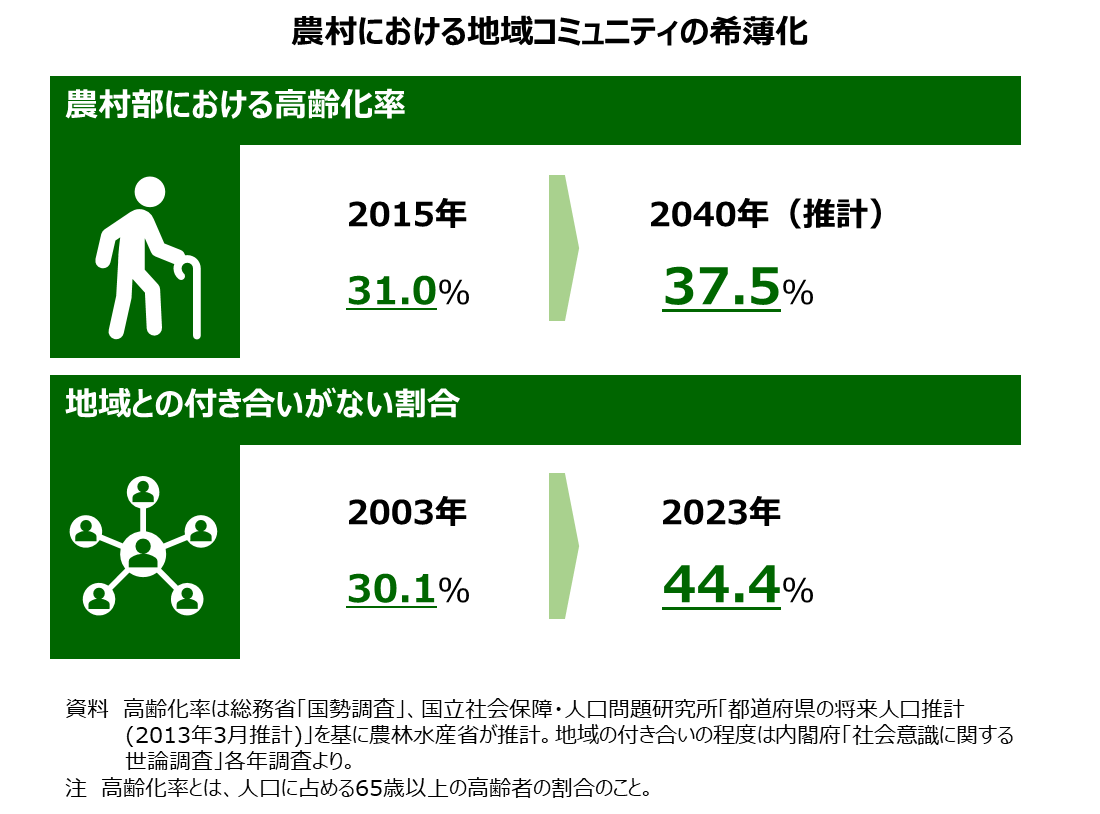

しかし、現代の農村では、人口減少と高齢化に伴う地域コミュニティの希薄化の進行がみられ、相互扶助による災害から立ち直るための力、すなわち災害回復力(レジリエンス)の低下が懸念されます。

2024年1月に発生した能登半島地震では、多くの被災農家が長期間の地域外避難を余儀なくされました。その結果、従来の集落の共同作業であった用水路掃除や草刈りのための人手が不足し、営農の継続・再開の障壁となっています。

そして、これらの被災農業集落では、石川県が募集した「能登農林水産業ボランティア」が共同作業の担い手となり、発災から1年が経過した本稿の執筆時点でも営農の継続・再開のサポートが行われています。

自然災害に強い地域農業の在り方

能登半島地震と同様の事態は、人口減少と高齢化が進む全国各地の農村でも想定され、災害時の相互支援体制をあらかじめ構築しておくことも有効と考えられます。また、そのためには地域の生産者同士やJA、行政などの農業関係団体との連携が欠かせません。

自然災害対策が喫緊の課題となっているなかで、人口減少に伴い農村の災害回復力が低下している状況を踏まえると、地域の生産者とその関係者が一体となって、自然災害に強い地域農業の在り方を見つめ直すべき時代にあるといえます。

本シリーズでは、農業分野における災害時の連携体制の構築について、具体的な事例も紹介しつつ、そのポイントを踏まえた解説を連載形式で掲載していきます。読者の皆様にとって、本シリーズが自然災害に強い地域農業を考えるきっかけとなれば幸いです。

シリーズ『地域農業の災害回復力を高める連携構築』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

会員登録をすると全ての「コラム・事例種」「基礎知識」「農業一問一答」が無料で読めます。無料会員登録はコチラ!

公開日