(MS&ADインターリスク総研株式会社 山下慶介)

前回のコラムでは、「農業分野での災害対応における連携体制の構築」に産地BCPが有効であることをご紹介しました。産地BCPの策定は農林水産省が国土強靱化の一環として取組みを進めているものである一方、まだまだ策定が進んでいないことが実情です。

その理由の一つに、産地BCPは誰と一緒に策定し、それぞれがどのような役割を担って、どのように策定するのかが分かりづらいと言った点があります。

本コラムでは、産地BCPの構成員は誰なのか、その構成員は策定にあたってそれぞれどのような役割を果たすべきなのかについて紹介します。

産地BCPの構成員

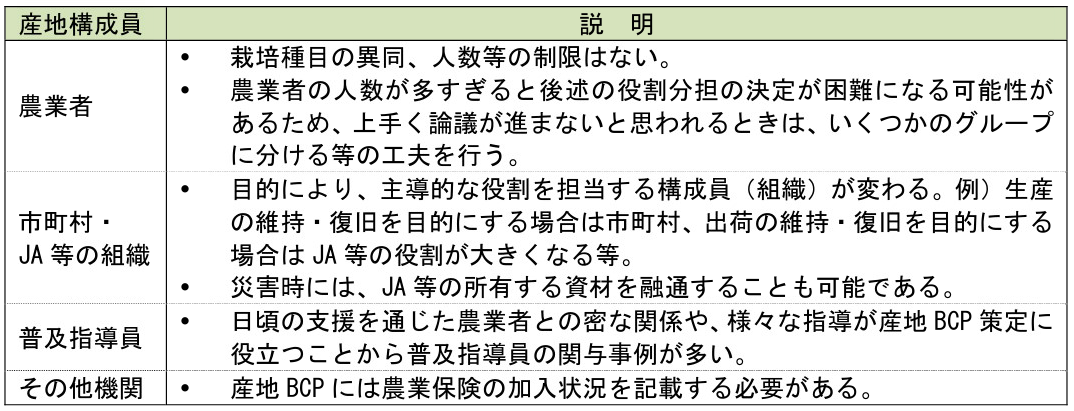

農林水産省のホームページに記載されている「園芸産地における事業継続強化対策産地BCP推進マニュアル」に記載されている構成員の候補は、複数の農業者、市町村・JA等の組織、普及指導員、その他機関の大きく4つです。

産地BCPを策定するに際しては、これらの構成員の候補者が全て揃わなければいけないと言ったわけではありませんが、検討を実施するにあたっては、いずれも重要な役割を担います。

候補者への呼びかけは、どなたから実施いただいても問題ありません。もしお声がけする先が分からない場合は市町村の営農支援を担当する部署に相談してみることも一つの手です。

産地BCPの策定時における役割

産地BCPの構成員が決まったら、その中から事務局を担当する組織または個人を選定します。事務局の役割は、大きく二つです。

まず一つ目は「産地BCP策定のスケジュールの立案」です。産地BCPを検討するにあたっては、構成員間で内容について、しっかり協議を行う必要があります。

一方で、構成員が多くいるため、いつどこで協議を行うのかスケジュールの調整が必要となります。農業者の閑散期に全員で集合・協議ができるように開始・協議・完成の時期の目途を設定することが望ましいでしょう。

二つ目は、「議論の司会進行」です。立場の違う方々で一つの文書を策定するため、議論の取りまとめ役が必要です。集合したメンバーに発言ができていない方がいないか等の配慮をいただきながら、全員の意見を取りまとめていただき、有事の際には全員が早期復旧に取り掛かることができるよう、司会進行を進めてください。

事務局の実施例

とはいえ、事務局を選定する際にも様々なご意見が出るかと思います。そこで、「園芸産地における事業継続強化対策産地BCP推進マニュアル」に記載されている三つのパターンをご紹介します。いずれのパターンにおいてもメリットとデメリットがあるため、それぞれの産地の状況に応じて、ぜひ参考にしてください。

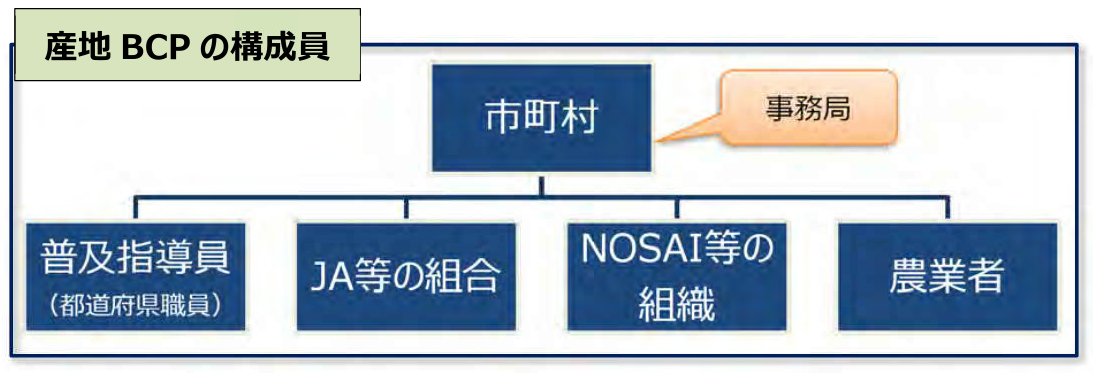

① 市町村が事務局となる場合

生産品種以外の共通点で産地BCPを構成できるため、構成員に参加しやすいというメリットがあります。一方、市町村の職員の業務負担が大きくなったり、農閑期が違ったり等で策定のスケジュールが組みづらい等も想定されます。

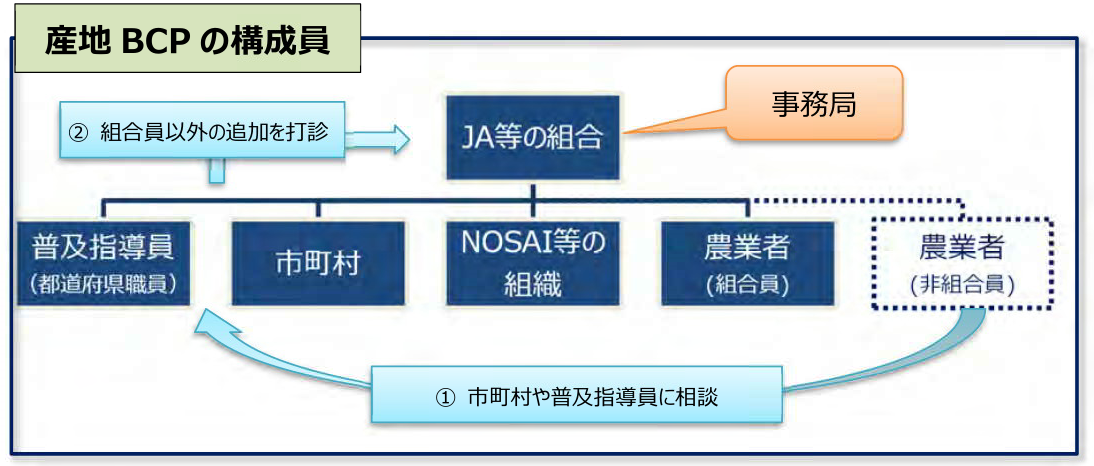

② JAの生産部会等で作成する場合

既に連携体制が整っており、また生産品種も同じであるため、策定にあたっての検討がスムーズというメリットがあります。一方、非組合員等が産地BCPの構成員として参加するためには、組織内での検討承認が必要となるデメリットもあります。

③ 産地協議会等の組織を活用する場合

パターン②と同様に既存組織を活用することが可能ですが、既存の組織がある場合のみに限られること、既存団体の趣旨・目的または規約等によっては外部の方の参加に制約が生じる可能性があります。

策定事例の紹介

最後に、実際に産地BCPを策定した園芸産地の事例について、紹介します。

この産地では、過去に豪雨で施設や農作物の冠水による被害発生のほか、復旧目処が想定できないことによる取引停止等、直接的・間接的な被害が発生してしまいました。このような状況を踏まえ、県の産地BCP担当課が産地BCP策定を案内し、JA、生産部会の農業者、普及指導員が構成員となって産地BCPの策定に取組むこととなりました。

事務局はJAが行い、県の支援のもと、外部の専門家を交えて構成員が全員出席するワークショップを2回実施し、平時から行っておくべき事前対策や大雨直撃直前の実施事項を産地BCPに明確に示しましました。

その後、再度大雨に見舞われたものの、産地BCPに定めた事前・直前の水害対策を実施した結果、大きな被害はなく、営農が継続できたとのことです。

まとめ

今回のコラムのまとめは下記の通りです。

- 産地BCPは構成員を決定し、その構成員から事務局を選定する。

- 事務局は構成員となった組織や個人から選定する。悩ましい場合は、農水省が紹介している3パターンを参照にする。

- 産地BCPの策定が功を奏し、実際に営農が継続できたという事例もあり、産地BCPの策定は営農継続に非常に有効であると判断できる。

産地BCPの策定は、特に自然災害等が発生した際、地域農業を守るための手法として非常に有効です。産地BCPに少しでも興味がある方は、ぜひ近隣の農業者や市町村、JA等、周りの方々に相談をしてみてください。

シリーズ『地域農業の災害回復力を高める連携構築』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

会員登録をすると全ての「コラム・事例種」「基礎知識」「農業一問一答」が無料で読めます。無料会員登録はコチラ!

公開日