1.伸びしろの大きい日本農業

最近、ITなどによって、生産性を上げていこうという取り組みが各地で進んでいます。規模が小さく、経験や勘にたよってきた日本の農業では、大きな投資をしてIT化や機械化を進めるのは難しかろう。そう思われてきました。しかしこれだけ農業人口が減り高齢化も進んでくると、機械化やIT化で生産性を上げないことにはどうにもなりません。現在の生産量を維持するためには、いずれ導入は不可避で、その分、伸びしろが大きいのも事実です。イオンやローソンと言った流通大手だけでなく、富士通や日立、NTTなどが、こぞって農業ビジネスに参入するのはそこにビジネスチャンスがあるからに他なりません。日本再興戦略で政府も「農業のIT化や自動化を限りなく進めていくことが必要だ」としています。

そうした事を考えたときに、ちょうどオランダ農業を見る機会があったので、行ってきました。

2.生産性先進地としてのオランダ農業

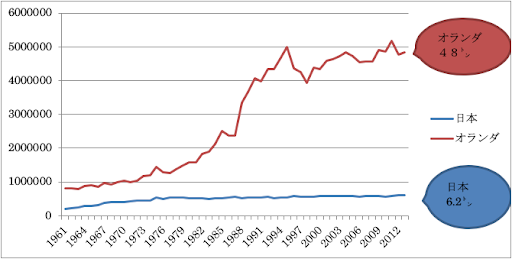

オランダと言えばアメリカに次いで世界第二位の農産物輸出国。そしてそれを支えているのが高い農業生産性です。FAO国連食糧農業機関のデータによると、オランダの平均的なトマト生産量は、10アールあたり48トン。日本は6トンですから8倍。キュウリは66トンと11倍。ナスは48トンで14倍と驚異的なレベルに達しています。

訪れたのは、横の長さが170メートル、縦が1.2キロメートル、面積20ヘクタールという巨大なハウスでした。外気の影響を受けないように、屋根の高さは7メートル、そこで作られていたパプリカは苗を上に長く伸ばして一つの苗から沢山収穫できるように工夫してありました。経営していたのは家族を中心とした農業法人です。オランダは人件費が高いので人は少なく、パックセンターまで運ぶ運搬機などは全て自動化、機械の動く音だけがする静かな工場を見ているようでした。

3.高い生産性の秘密は?

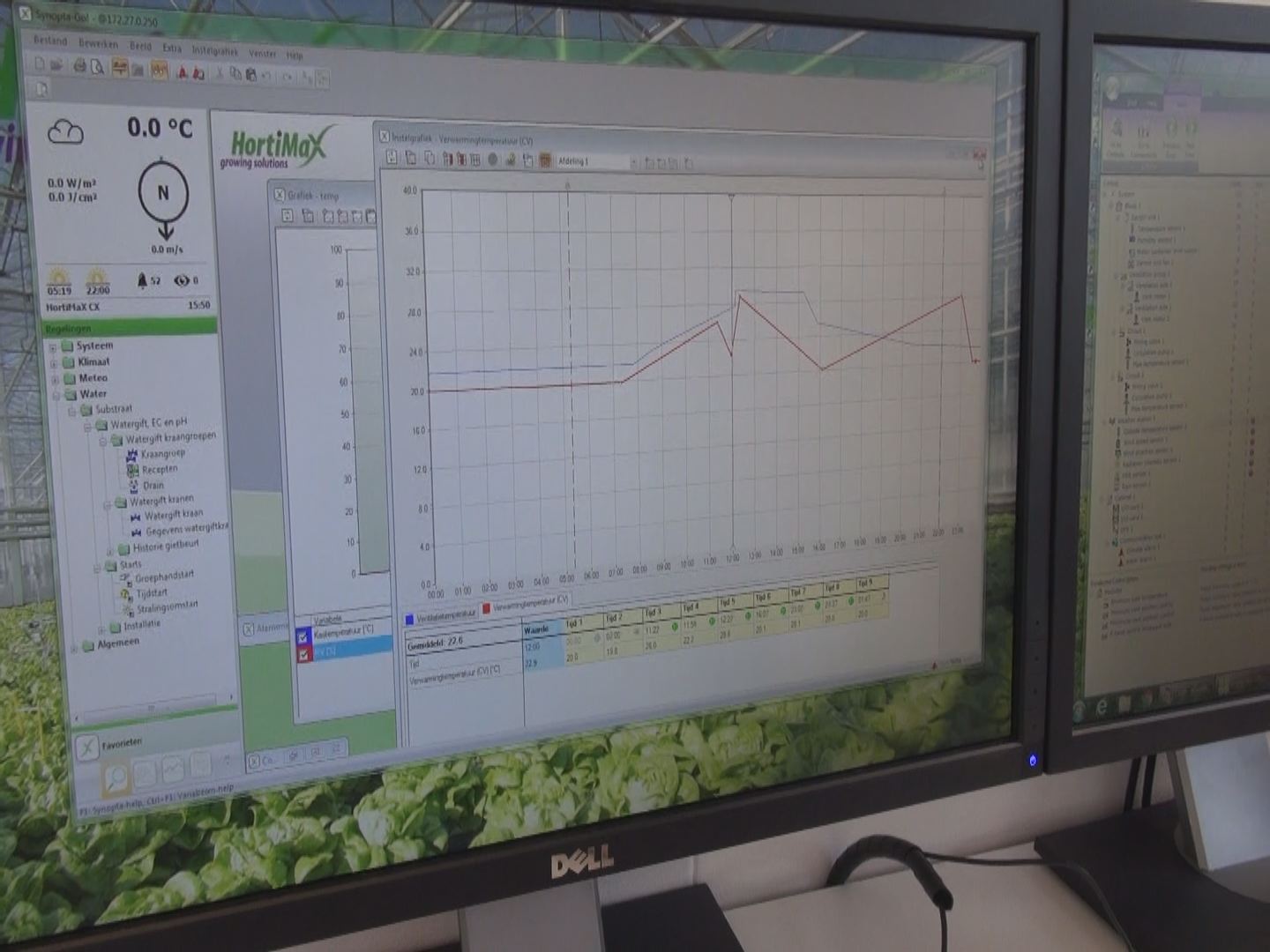

オランダの施設園芸の特徴は、農産物が生産能力を最大限発揮するよう、環境を徹底的に制御するところにあります。この農場でも苗が植えられているのは土ではなく、玄武岩を砕いて繊維にしたロックウールで、そこに水や養分などが自動で運ばれてきます。またハウス内には様々なセンサーが取り付けられ、温度や湿度、光の具合、それに光合成に必要な二酸化炭素の量を検知し、植物が最も効率よく光合成が出来るように、すべてをコンピュータが管理していました。

そうした技術を提供するのは、オランダに集まる企業群です。ハウス栽培に最適な多収穫品種を開発する種苗会社や、センサーやロックウールなどの資材メーカー、コンピュータソフトの会社、それに民間の農業コンサルタントが多数存在し、高い生産性を支えています。こうして出来た農産物は品質も良く、農産物は土から出来た物が一番だと思っていた私の予想を裏切るものでした。しかも年間を通した生産も極めて安定しているのです。

最近では農場のセンサーのデータが自動的にメーカーに送られ、病気などの警告や、技術アドバイスを行う仕組みになっており、その技術は日に日に進歩しています。

4.採算は合うのか?

問題はコストでしょう。日本生物環境工業会の講演資料によると、例えば日本で3ヘクタールのオランダ型ハウスでトマトを作った場合、内部施設まで含んだ建設費は10.5億円。それを減価償却し、借地料や社員への給料などの固定費、種苗や燃料などの準固定費、それに販売手数料などを加えた年間コストは2億7,000万円となります。それなりの負担であることは間違いありませんが、オランダの3分の2にあたる10アールあたり33トン収穫できれば、売り上げは年間3億円と、10%の利益がでる計算となります。野菜の状態を見る力と、現場管理の技術さえあれば、十分ビジネスとしての採算が見込める水準となります。

もちろん日本とは、気候も作るべき品種も違うので、すぐに導入とはならないかもしれません。しかし、オランダの技術はそのまま日本に持ってくることが可能です。すでに様々な企業がこの技術を使ったハウスを、日本国内で作っていますし、農林水産省でも、宮崎や高知など全国で補助事業として始めています。

10アールあたりのトマトの収穫量(FAOSTAT)

5.オランダから何を学ぶか?

一つ注意したいのは、オランダで栽培される農産物が全て生産性が高いわけではないということです。ハウスでの生産性の高さは、小麦など他の国で優位性があるものはそこに任せ、限りある資源をトマトやパプリカといった特定品種に集中させた結果でもあります。

日本とオランダのトマトの生産性の推移を見てみると、日本の生産性が低迷している中で、1980年代からオランダは急激に生産性を伸ばしていることが分かります。80年代以降から始まった多収穫品種の育成や、ロックウールなど栽培施設の高度化、そして二酸化炭素などの環境制御技術の向上が、生産性向上に大きく寄与したと言われています。それは風が強く気温も低い、しかも農地面積が狭いといった決して農業には恵まれていないオランダの生き残りをかけた取り組みで、大学や政府、民間の力を合わせ成し遂げてきたとされています。

6.技術の取り込み競争がはじまった

一方で生産性を伸ばし続けた結果、過度な競争で価格下落が起こり、農家経営が悪化したとの評価もあります。日本でも次から次へと大型ハウスが出来れば、過当競争が起こりかねません。

ただ現地企業を見て衝撃を受けたのは、こうした技術を取り入れようとするアジアの国々、とりわけ中国と韓国の熱心さです。どこに行ってもこれらの国からの視察を目にしない企業はありませんでした。韓国ではトマトの生産性ではすでに日本を追い越し、日本向けにパプリカやミニトマトを生産しています。中国も急激に生産性を伸ばし、日本に迫る勢いです。

日本の近隣諸国が、高い技術を身につけ、一定の品質と安い価格で日本に輸出攻勢をかけたとき、日本の農業はこれに対抗することが出来るのか。国内の労働力対策というだけでなく、外国との競争を考えても、早急に技術の導入を進める時期だと思います。

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。

公開日