地理的表示保護制度で何を管理していくか?

前回の「地理的表示保護制度」コラムでは、産品の特性と産地の特徴との結び付きを考えることが産品の新たな価値を生むストーリーの源泉となり得ることに触れ、「自然条件タイプ」「伝統製法タイプ」「生産方法組合せタイプ」という3つの結びつきのタイプを説明した。

最終回のコラムでは、産品の特性や生産方法で設定する「基準」をどう管理していくかについて考察する。

地理的表示保護制度は、生産地の範囲や品質等の基準を自ら定め、登録された後は生産者団体が設定した基準を満たした産品だけにGIマークをつけるという品質保証の仕組みを持っている。申請書には「基準」という記入欄がないが、産品の特性や生産の方法で記述された内容については生産行程管理の対象となり、これらを満たした生産をしているかを生産者団体が確認することが求められる。

生産行程管理の対象となるのは、産品の特性と結びついた生産方法に限られる。産品の生産にあたっては農薬の使用基準や食品衛生に関する法律を遵守するが、これら安心安全に関する生産方法は産品の特性と関連を持たないため地理的表示保護制度の生産行程管理の対象にはならない。出荷基準でさえも、産品の特性と結びつきがなければ管理の対象とする必要はない。

例えば生産者団体が産品の特性を「ある成分の高さ」だと定義づけた場合、外見上は劣っている規格外品においても成分が高いようであれば、地理的表示保護制度では規格外品を区分する出荷基準を管理の対象にする必要はなく、むしろ「ある成分の高さ」に影響を与えている他の生産行程(例えば成分と関連のある品種の使用や施肥基準の遵守等)を管理の対象としなければならない。

HACCPやGAP等も制度における生産行程管理として要求されていないため、地理的表示保護制度を活用して輸出を促進しようとする際には、輸出に必要なHACCPやGAP等の認証の取得が制度とは別に必要になるだろう。要求されているのは、あくまで「特性を担保する生産地・生産方法の管理」である。

生産行程管理の対象として想定されるのは、特定の生産地で生産する、使用する品種を特定する、ある生産方法を一定期間以上続ける、特定の資材を使う、特定の生産道具を使う、特定の生産地で栽培された原料を使う、一定以上の品質基準を選別する…等がある。実際には産地で合意をとりながらこれらの行程に具体的・数値的な基準を設けることになる。

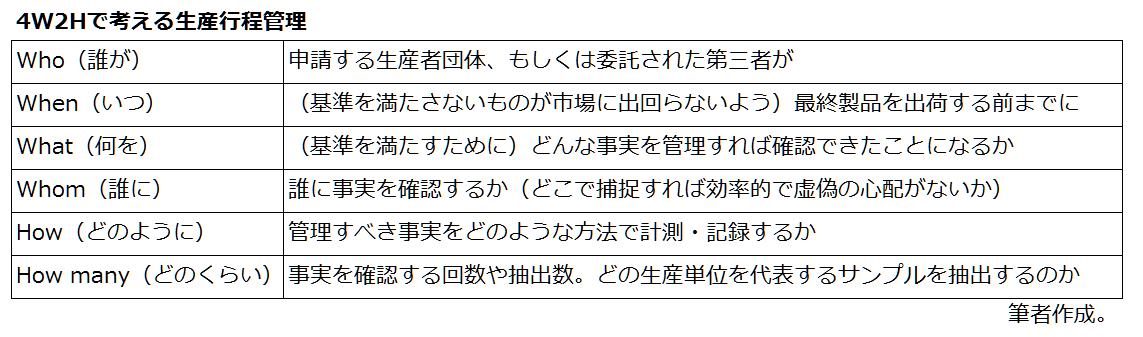

生産行程管理は「4W2H」で考える

管理の仕方について、審査要綱等では「生産地」「産品の特性」「生産の方法」を過多・過少でない方法で漏れなく確認すると定められているだけで、確認の具体的な方法、頻度、体制等は、生産者団体が決定する。4W2Hの観点からポイントを整理する。

「Who(誰が)」は申請する生産者団体だが、第三者に管理業務を委託することもできる。例えば、品質検査を外部検査機関に委託する、生産者団体から委嘱を受けた検査員が出荷規格を確認する等だ。

「When(いつ)」は、基準に満たないものが市場に出回らないよう、最終製品を出荷する前に確認を行う。

「What(何を)」では、どんな事実を管理すれば基準を満たしていると確認できたことになるかを、想定されるリスクを考えながら洗い出す。

例えば「特定の生産地で栽培される」という基準に対して考えられるリスクは「他産地の農産物を故意にまたは誤って使用する」ことだ。原料農産物のロットごとに番号を付けてトレーサビリティを確保する方法が理想だが、難しい場合は原料農産物出荷量と原料受入量を比較したり、原料受入量と最終製品製造量を比較したりという方法をとることも考えられる。

その事実を「Whom(誰に)」に確認するかは、どこで捕捉すれば効率的で虚偽の心配がないかという観点で考える。

例えば、種子の配布を生産者団体が一元的に管理しているのであれば、生産者でなく生産者団体に確認するほうが効率的だし、相対取引が多い産地では地元の加工事業者が原料農産物の生産方法を受入時に確認することも考えられる。

「How(どのように)」というのは、管理すべき事実をどのような方法で計測・記録するかだ。最終の出荷段階では実際の検査が行われても、途中の行程については生産者自らが記録した履歴等の書類が多くなる場合がある。生産履歴の信頼性を担保するため、現地に出向いて抜き打ち調査を行ったり生産方法の結果となる産品の品質を計測したりといった、ダブルチェックを行うことも考えたい。

「How many(どのくらい)」では、事実を確認する回数や抽出数を考える。特に、現地調査や品質検査を行う場合、どの生産単位を代表するサンプルを抽出するのかを考え抽出の割合を設定する必要がある。どのようなレベルで生産行程を確認するかについては、産地内の生産者のまとまりやモノの流れ・情報の流れを踏まえて決める。

科学的な生産行程管理は優れた戦略を支える推進力となる

生産行程管理が面倒と思われてしまうのは、これまで自分たちが常識として無意識に行ってきたことを外部に向かって説明するために記録をとらなければならないことにある。性善説に立ってきた生産行程管理を少し性悪説寄りに変えるには、同じ行程のダブルチェックを行ったり、川上・川下の行程間でチェックを行ったりと、従来の管理を一部変更する必要が生じる。

それならば、最終の出荷段階で選別すれば良いではないか、という考え方もある。農水産業におけるこれまでの品質管理は、アウトプットの選別を厳しくすることで最終的な品質を担保する一方、インプットとアウトプットのギャップは「自然が相手だから」という理由で片付けられてきた面がある。

今後生産人口が減少するなか、このギャップを内部の管理でできるだけ詰めて産地全体のばらつきを少なくすることが求められている。

先進的な産地では、生産者にきめ細かな管理を求め、現場で品質を底上げするための科学的な生産行程管理につなげている。産地の結束力とそこに賛同する個々の生産者のものづくりに対する矜持は、産品の優れた戦略を支える大切な経営資源になる。地理的表示保護制度への取組みがそのきっかけの一つとして活用されることを願っている。

注)本コラムは農水産物のブランド戦略から制度を考察するもので支援窓口(GIサポートデスク)の公式見解ではありません。

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。

公開日