コメの一人あたりの消費量が、1962年の約120㎏ から2008年には60㎏を切り、2012年には「消費金額でパンがコメを抜いた」というニュースが大きな話題となって久しい。 コメの消費減をもって「コメ離れ」などと言われるが、将来のコメの消費はどうなっていくのだろうか?

日本の農業の根幹を成すものであると言っても過言ではない、コメ生産。本稿では、2025年のコメ市場について、消費金額の予測をもとに考えてみたい

将来予測に利用したデータと手法

将来予測は、総務省統計局の「家計調査年報2010(二人以上世帯)」と「全国消費実態調査(単身世帯)」の時系列データを利用し、コウホート分析を実施することで行った。

コウホート分析とは、意識や消費量などの目的変数に影響を与える要素を、時代による変化(時代効果)、加齢による変化(年齢効果)、世代に特有の部分(コウホート効果=世代効果)などに切り分けて分析する手法である。

時代効果とは、世代や年齢に関係なく、集団の意識や意見が1つのベクトルに変化する部分である。例えば、「イタリア料理ブーム」が到来した結果、パスタの消費量が増えた、といったものが「時代効果」であると言える。

年齢効果(加齢効果)とは、時代背景がどうであれ、人が一定のライフステージや年齢に到達することで変化する意識や行動を捉えたものである。 例えば、「70歳以上になった場合、歩く速度が50歳の時よりも20%遅くなる」といったものは、時代や世代に関係なく年齢によって変化するものであるため、年齢効果であると言える。

世代効果(コウホート効果)とは、ある時期に生まれ育った世代固有の考え方や特徴を指す。世代効果は、個人が生まれ育った時代の影響と、個人がその年齢に到達するまでの経験の影響といった社会的変化と個人的変化の交互作用によって形成される。 例えば、「戦中戦後に思春期を過ごした世代は、食糧難を経験しているため、コメに対する愛着が強い」というのは、その世代に固有の価値観であるため、世代効果であると言える。

2025年、コメの消費はどうなるか?

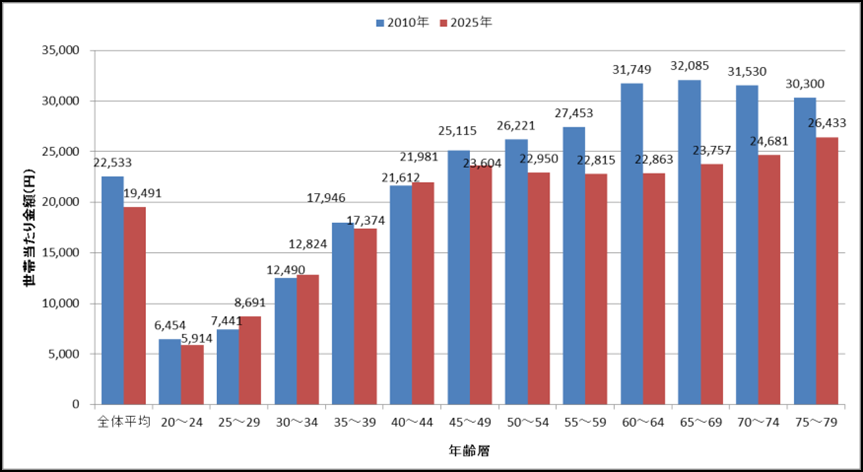

図表1:米の1世帯あたりの年間消費金額の予測結果

コメの一世帯あたりの年間消費金額は、全体で 2010年の22,533円から2025年には19,491円と3,042 円減少する予測である。年齢別では、45歳以上の年代すべてで消費金額の減少がみられ、中でも60代の落ち込みが大きい。60代前半で年間9千円近く、60代後半で8千円以上の下落予測である。2025年に60代前半となるのは1980年代バブル経済期に20代前半だった俗に言う「新人類世代」である。

世界各国の料理や創作料理が一世を風靡したバブル期。それを体験した世代は爆発的に多様化し拡張する食を経験した世代であると言える。そのため、バブルを体験した世代は夫婦ふたり生活になる60代になってもパンや麺など様々なものを食べるため、現在の60代と比べて相対的にコメ消費金額が下がっていくと考えられる。

コメの消費が減る理由をコウホートの3つの効果(時代・年齢・世代)で考える

コウホート分析で算出された、時代・年齢・世代の各効果を以下に示す。

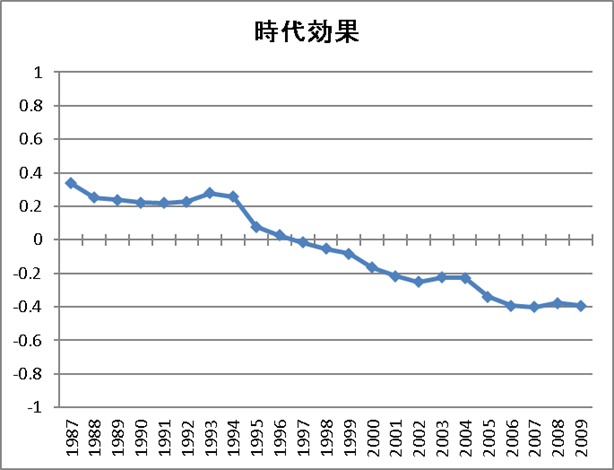

①時代効果

時の経過に従って低くなっている。つまり、時代が進むに連れてコメ消費金額が少なくなっている、ということである。 1993-1994年に一時的に時代効果が上昇しているのは、平成の米騒動が主因であると考えられる。

図表2:コメの時代効果グラフ

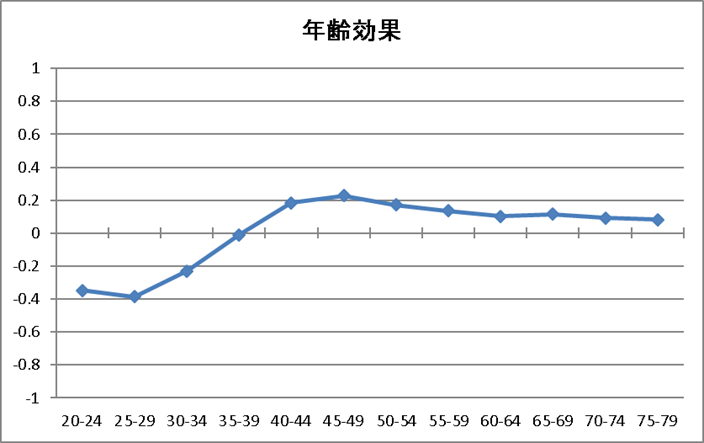

②年齢効果

20代〜30代の若年層の消費金額が少ない一方で、家族を持ち、子どもの養育費がピークを迎える40代〜50代前半で年齢効果が大きくなることが分かる。 コメは、パンや麺などに比べ、グラムあたりの値段と腹持ちの優位性が高い。そのため、節約志向、家計における食費のバランスを考える年代において消費金額が増える構造になっていると考えられる。コメは昔も今も生活を支える穀物だと言える。

図表3;コメの年齢効果グラフ

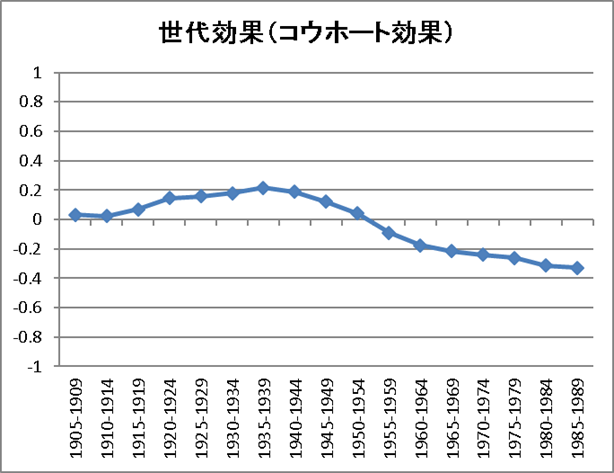

③世代効果(コウホート効果)

1915(大正4)年生まれから効果(消費金額)の上昇が見られ、1935(昭和10)年生まれで効果のピークを迎える。 1915年代に生まれた世代が15歳になった頃には、満州事変(1931年)が勃発し、1935年代生まれが15歳になった頃は、戦後間もない時代であった(1950年)。 まさに、世代効果が最大となるこれらの世代は、戦中戦後に「幼少期から思春期」を過ごした世代なのである。食べ盛りの頃に食糧難を経験した世代であり、コメの価値を最も認めている世代と言えよう。 以後、コメの増産と食の洋風化にともない世代効果は低下傾向となり、1955(昭和30)年生まれからは、マイナス領域に入る。 この世代は1970(昭和45)年の大阪万博時に15歳を迎えた世代である。そして、その翌年の1971年からコメの生産調整が開始され、1972年にはマクドナルドが日本上陸を果たしている。 つまり、昭和30年代以降に生まれた世代は、コメ余りと食の多様化を体験してきた世代と言えるのである。

図表4:コメの世代効果グラフ

以上、<上篇>では、将来のコメの消費金額を予測し、その結果をもたらす要因について時代・年齢・世代という3つの視点から考察を行った。次の<中篇>では、こうした市場予測に対し、どのように対策を行って行くべきかを考えたい。

※本稿は、(株)博報堂 政策企画部 南部哲弘氏と共著で日経消費インサイトに連載した「実態と意識からさぐる 未来市場戦略プロジェクト」を基に加筆・修正しています。

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日