生産性向上が進まない日本農業の現状

日本の農業の現状について長年言われ続けていることであるが、①生産者の高齢化、②耕作放棄地の急速な拡大、③多品種少量生産から脱皮できない、④肥料や飼料、燃料費、人件費などの高騰による生産コスト増加、⑤国内産農産物の販売価格低下などが、農業を営む上での緊喫の経営課題となっている。そうした状況の中で国の農業施策としては農業用地の集約を図り、農作業の共同化を進め、農業の事業承継を円滑化するための相続税優遇措置強化などの取組みを進めているが、残念ながらこれらの支援施策や助成制度を導入するだけでは「農業の生産性向上」が進まないことももう一方の現実である。今後は日本の農業の生産性を向上させるために、国の施策や助成に頼るだけではなく「農業者自体が自らの農業の生産性を高めること」に取組むことの重要性が高まっている。

生産規模拡大による収益性向上の難しさ

私が支援している農業者の事例を紹介させて頂くと、この農業者は神奈川西部の農業法人で作付面積は47反とそれなりの規模の農業者であり、米・大豆を中心に玉ネギ、ホウレンソウ、山芋、里芋などの野菜を栽培している。従業員は社長を入れて5名体制で農作業を行っているがなかなか売上が伸びず、この3年程は赤字決算が続き、何としても収益性を高めたいということで相談に来られた農業法人である。概ね、米の作付面積は45反で反収が7俵であり、出荷価格が200円/kgで換算すると18,900kg×200円=3,780,000円の販売収入があり、その他の野菜販売収入の300万円を合わせて700万円弱の収入があるが、その一方で4人の人件費(社長は無給)だけでも800万円を超えているので、諸経費を含めると当然ながら赤字の状態である。これに戸別所得補償などが加わり赤字幅は若干圧縮されるが、結果的に毎年赤字経営から脱却出来ないという状況が続いている。

社長は当該地域に耕作放棄地が増え続ける現状を見かねて、毎年5〜7反程ずつ耕作放棄地を借り増し規模拡大を図ることで農地の保全を図り、環境を守ると共に離農した地域の農業者をパートで雇用しながら、地域経済の活性化を図ることを目標に頑張っている。

作付面積を増やし販売収入を伸ばすことができれば、赤字経営から脱却できると考えていた様であるが、全国平均反収が8〜9俵程であるのに対し、この農業法人の反収は7俵弱に留まっているので、幾ら作付面積を増やしても販売収入がそれほど伸びず、かえって経費ばかり掛かって赤字体質を脱却できない状況であった。最大の要因は農作業者の栽培スキルが未熟なため反収が上がらないことであるが、借り受けた耕作放棄地が分散している上に田圃一枚当りの面積が小さいことも作業効率改善が進まないもう一つの原因であった。

また、規模拡大に合せて機械化を図る必要がある、と大型トラクタなども導入しているが、トラクタの性能ほどに生産性は伸びず、設備の減価償却分だけ経費が拡大しており、規模拡大や機械化だけでは生産性を高めることが難しいという典型的な事例だと言える。

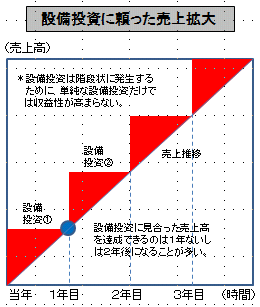

この状況を簡単に図式化したものが左図であり、単純な農地拡大や設備投資では売上はある程度まで拡大するものの、経費拡大分をカバーできず常に経費が先行するために「何年経過しても売上が経費を上回ることがない」という経営状況を示している。

※赤色の先行投資分が赤字を示している

投資と収益のアンバランスを解消する

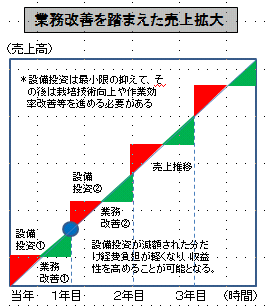

この負のサイクルから脱却するためには、作付面積拡大や設備投資からスタートするのではなく、栽培技術向上、作業効率改善から収益性向上を図ることが大変重要である。

この農業法人は、米の反収を全国平均である8.5俵程度まで高めることができれば、現在の作付面積でも22,950kg×200円=4,590,000円の販売収入の確保が可能となり、野菜の販売収入と戸別所得補償などを合わせれば、何とか収支トントンまで持っていける筈である。こうした取組みだけでは当該事業の黒字化は難しいと言わざるを得ないが、少なくとも生産設備の充実と栽培技術や作業効率の向上を「クルマの両輪の如く機能させること」ができれば、農業者の収益性が高まることは確実である。

適切な生産設備の充実を図りつつ、もう一方で、栽培技術や作業効率の改善を図ることで設備投資資金の回収時期を早めながら、内部留保を確保することで事業者の経営基盤を強化することが重要である。

「生産設備投資の拡大 < 栽培技術・作業効率の最大化」といった取り組みを進めることで、図の緑色の部分が大きくなればなるほど収益性が向上するのである。更に、グラフの売上拡大の傾斜角度を高めることができれば、効率的に売上拡大を図ることも可能となる。この売上拡大の傾斜角度を高めるためには何と言っても「高付加価値型」の農産物の栽培・販売の取り組みを積極的に推進することが重要となる。具体的な方策としては以下の通りである。

4. オンリーワンの農業を目指す

高度成長期以降の農業では、大都市の肥大化する食糧需要を満たすために効率的な農業生産体制が求められ、大都市の生活者に対して大量の農産物を常に安定的に供給することが重視されてきたのである。そのために大都市周辺の農産物生産地では、地域毎に農産物の集約化を図り「少品種多量生産の供給体制」の確立が求められ、大量生産大量販売の農産物供給体制を構築された訳であるが、その流れの中で地域の独自性を生かした農産物作りは崩壊し、昔ながらの地域に根付いた地域特産品と言われる様な農産物は徐々に姿を消して行くのである。しかし、最近ではこうした「昔ながらの地域特産品」と言われる農産物が改めて注目されている。(地域特産品としての「地場野菜」が注目されている)

地元でしか手に入らない「京野菜、加賀野菜」などが高付加価値型農産物として注目されている。これらの農産物は特定地域でしか栽培されないために、かつては大量生産大量販売に向かない農産物であったが、今日では「多品種少量生産型の農産物」として独自性が注目されている。関東でも最近は「東京江戸野菜、鎌倉野菜、湘南野菜」などが注目されているが、各々の地域の伝統的な食文化を支えてきた農産物が改めて注目されていることは小・中規模の農業者にとっても朗報と言える。

前述した農業法人でも、最近では「少子高齢化」の流れを踏まえつつ、いかに独自性を発揮するかに重点をおいている。栽培技術や作業効率の向上を図ると共に、地域の独自性を生かした農産物作りを進めることで収益性の向上を図っているのである。これからの農業では自社の強みや独自性を生かして「オンリーワン」を目指すことが重要となっている。

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日