これまでこの「土づくりと土壌診断」シリーズでは、土壌管理について、水田、畑地、施設に分けて対策を示してきました。ここではその対策に必要な土壌(圃場)の状態を把握するための情報収集の方法やポイントを述べます。適正な改善のためには、正確な調査とその結果を踏まえた的確な診断および処方が必要です。

1.分析用土壌の準備(サンプリングと調整)

まずは土壌分析するための土壌のサンプリング方法です。土壌の分析において、適切なサンプルを採取することは非常に重要です。間違ったサンプリングは誤った診断につながるからです。平均的な場所でより均一なサンプルを採取することが第一です。

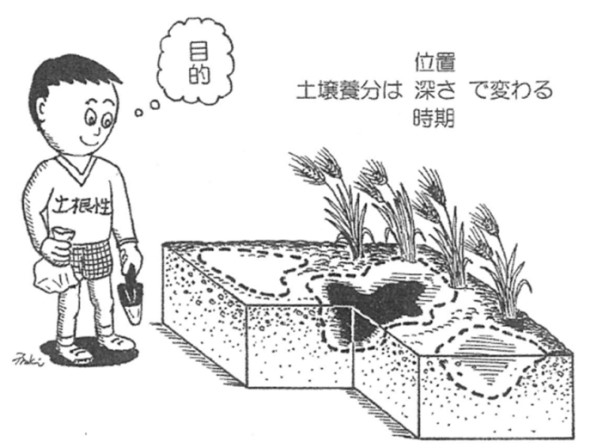

図1 土壌の不均一性のイメージ(場所によって状態が異なる)

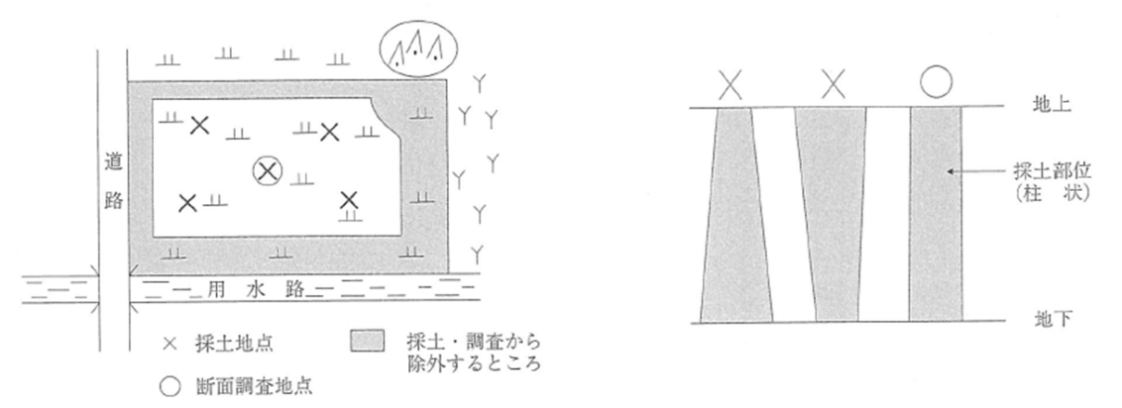

まず採取地点は、圃場の中でも、日陰がある、道路や河川が近いなどの特殊な場所は避けます。また圃場の外枠に近い場所は平均的な場所でないケースが多く、出来るだけ数メートルは離れるのが理想です(図2)。採土方法は、土層の上部と下部で厚さが異ならないよう、なるべく上下で均一になるように採ってください(図3)。

図2 採土地点の決め方 図3 均一な採土の方法

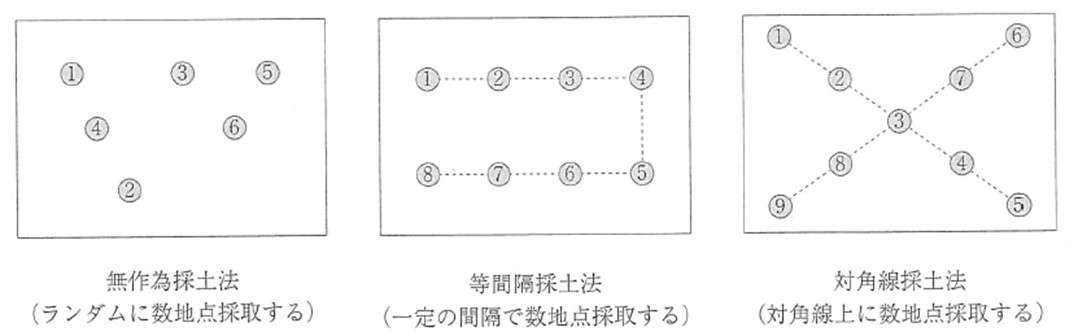

図4のようにいくつかの方法がありますが、一般的には一番右の対角線採土法が分かりやすく、よく用いられます。各採土地点において、地表部分(2〜3cm)を移植ゴテなどで削り捨て、作土層の部分を採るようにします。一般には中心を含め5ヶ所、または9ヶ所から各300〜500g程度採取し、よく混合したのちに均一な500〜1,000gをサンプルとします。

図4 一般的な土壌の採取方法

もし圃場に傾斜がある場合は、傾斜によって性質が違っている可能性があるため、上部、中部、下部に分けて各3〜4ヶ所から採取することを心がけてください。

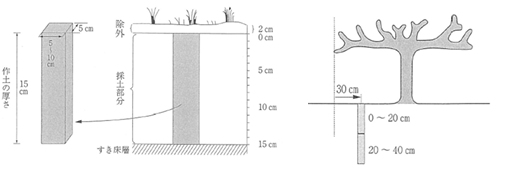

水田圃場の場合は、収穫後の秋に採土するのが一般的です。水田では肥料成分が全面に拡がっていることが多く、比較的均一に養分が分布しています。対角線採土法で位置を決定し、各場所から採土します(図5)。

図5 水田での採土法 図6 果樹園での採土法

畑の場合は、次作の設計のために分析することが多く、収穫後に耕起したあとが適しています。ただし、畑では条施肥や局施肥をするケースが多いため、水田に比べ肥料成分が偏っていることが想定されます。さらに畦立てやマルチなどを取り入れた栽培ではより不均一である可能性があり特に注意が必要です。

この考え方は施設栽培でも同様ですが、施設では降雨の影響を受けないために、採土位置の選定に注意し点数を多くするほうが均一サンプルが取れます。

また果樹園では、まず平均的な樹を5〜6本選び、その樹幹先端から30cm程度内側(幹に向かって)の3〜5ヶ所にて採取します。同様に表面に積もった枯れ葉や枝を取り除き、他の作物より深めに40cmほどまで掘り、浅い層、深い層の2段階に分けて採取します(図6)。

分析用の土壌の調整は以下の手順で進めます。

(1)数ヶ所から採った土壌を均一になるように混和し、そこから500〜1,000gを取ります。

(2)草木の根、枯れ草、粗大有機物、石、れきなどを取り除き、土壌の塊がある場合は軽く押しつぶしておきます。

(3)再度、よく混合し、4mm程度の目のふるいで細かい粒にします。塊はつぶしてふるいを通します。

(4)ほこりがない風通しの良い日陰で、汚れていない新聞紙やビニールの上に薄くひろげ、1週間ほど乾燥させます。

(5)乾燥させた土壌を1〜2mmのふるいに通し、風乾土として200〜300g程度取って通気性のある紙袋や封筒などに入れておきます。

※You Tube動画のご案内 : 詳細を知りたい方は、以下の無料配信動画をご覧ください。

チャンネル名:JA全農肥料農薬ミニ講座

2.土壌診断のすすめ方と分析項目

土壌診断は、土壌の水分、養分状態を知り、これに応じた土壌、肥培管理を行うために実施します。過剰施肥や堆肥の多投入などにより土壌養分が偏る傾向があり、適正なバランスが取れてない土壌が多いのが現状です。また施肥による環境負荷の軽減にも有効です。

土壌診断のすすめ方

土壌診断は、作物の生育不良の原因を明らかにする場合と、産地における圃場間の平準化、品質向上のため計画的に実施する場合があります。

公開日