3.適正状態なら作物の根は1mほど伸びる

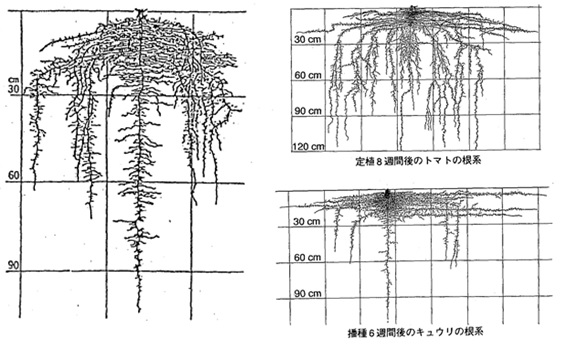

土壌が健全な状態であれば作物の根は広く深く伸び、根系の十分な発達は収量増や高品質につながります。例えば、図1にあるホウレンソウやトマト、キュウリの根の伸長範囲は、深さ100cm以上、株元から50〜100cmの範囲まで拡がることがわかります。根域が拡大すると、水分や養分を吸収できる範囲が拡がることから、水不足などによる乾燥や養分不足などのダメージに対して強くなります。

図1 ホウレンソウ(左図)、トマト、キュウリの根系(Weaver,Bruner)

健全な土壌とは、水分や養分が適当にあることだけでなく、本来根が伸びていく下層の状態が良好であることが重要です(地下水位の高さやpHの安定など)。

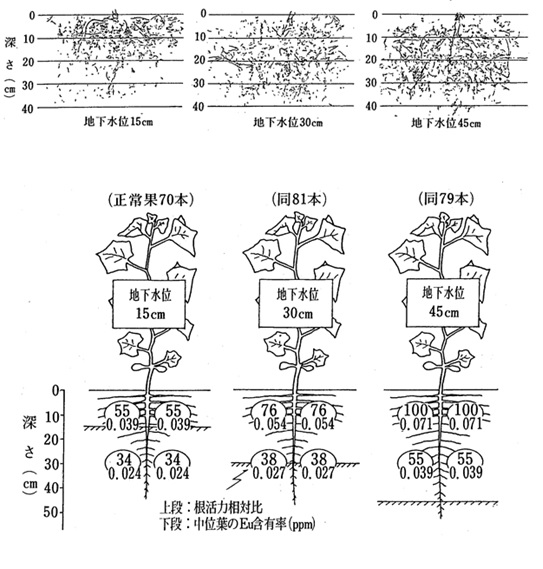

図2はキュウリの根系範囲と根の活性分布に及ぼす地下水位の影響を調べたものですが、地表から15cmのところまで地下水位が上がっている場合は明らかに20cmより深い層の根量が減少しており、根の活性も著しく低下しています。根域が地下水のため過湿となり、根が発達しなかった影響が収量にも影響し、他の区に比べて15%程度低下しました。

図2 地下水位とキュウリの根活性分布(二見,1990)

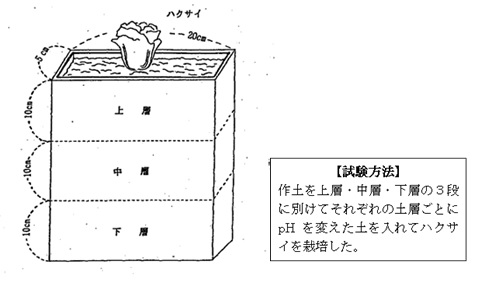

また図3-1は、ハクサイを用いて異なる土層別のpHの影響を調べた試験ですが、地表から10cmごとの3層の土壌のpHを、5、6、7の3段階に調整し様々な組み合わせをつくり、苗を植えて生育量と根の分布をみたものです。

図3-1 ハクサイの土層別pH試験の方法

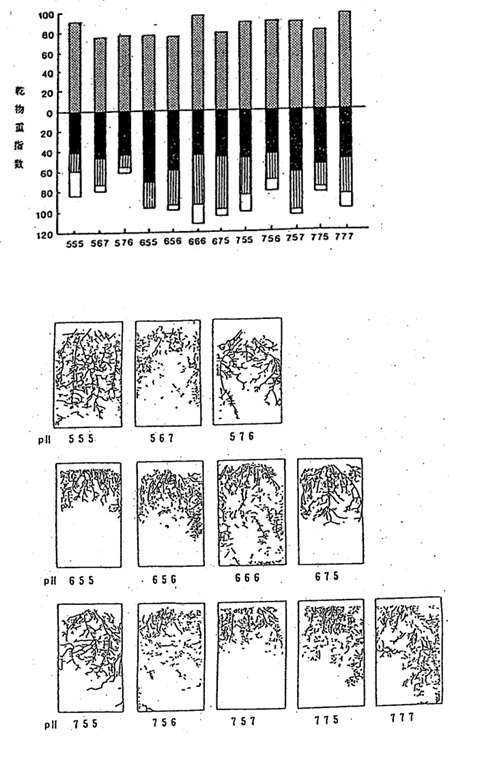

結果は図3-2のとおり、地上部(葉や茎)、地下部(根)の乾物重がいずれも高かったのは、555、666、777(=上中下の各pHが同じ)の区でした。層別にpHの変化があった区では根域が極端に狭くなりました。

図3-2 ハクサイの土層別pH試験の結果(生育量と根の発達域)

これは土層別のpHが、高い低いには関係なく、途中で変化することで生育に大きなダメージがあることを示しており、さらに特に下層のpHが適正であることが根域の拡大に関係しています。下層まで土づくりをすること、深耕することでpHの偏在をなくすことがいかに重要かを示しています。

公開日