5.土壌断面調査のポイント

さらに詳しく見るために、土壌を掘って断面を調査します。圃場の断面の様子は、その農家の営農・肥培管理を反映しやすいといわれています。

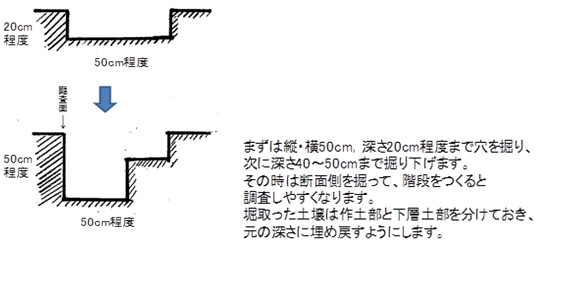

土壌断面調査は場所の選定から始めます。通常は管理ムラが小さい圃場の中央部とし、スコップで縦・横50〜100cm、深さ40〜50cm程度まで掘り、垂直の土壌面(断面)を造ります。圃場造成による切り土・盛り土、また暗渠の位置、深耕の有無などがあらかじめわかる場合は、そうした条件をおさえた上で調査場所を決めます。

図1 土壌断面のつくり方

農業現場で実施できる調査を前提としますので、用具は必要最小限とします。

・断面の調査:剣先スコップ、移植ゴテ、スケール(物差し)、硬度計(山中式)

・土壌の採取:ビニール袋、油性マジック、輪ゴム

・観察記録用品:筆記用具、調査ノート、カメラ

土壌断面の調査項目(5項目)

まず作物の根張りを調べます

作物の生育の良し悪しを知るために、どのくらいの深さまで、どのくらいの量の根が入っているかを観察します。根張りの制限要因としては、①土壌が硬い、②土壌が過湿である、ことがあげられます。

公開日