6.土壌pHの影響と管理方法

pHは土壌中の水素イオン濃度を示す値であり、酸性やアルカリ性のレベルを指します。pHの変動は直接作物の根に影響するだけでなく、肥料成分の溶解性や作物への吸収度合いに関わっています。

土壌のpHは、石灰や苦土の含量が少ないと酸性、多いと中性やアルカリ性となります。酸性、アルカリ性のいずれに振れても、作物の要素欠乏が発生しやすくなるためpHはしっかり管理する必要があります。

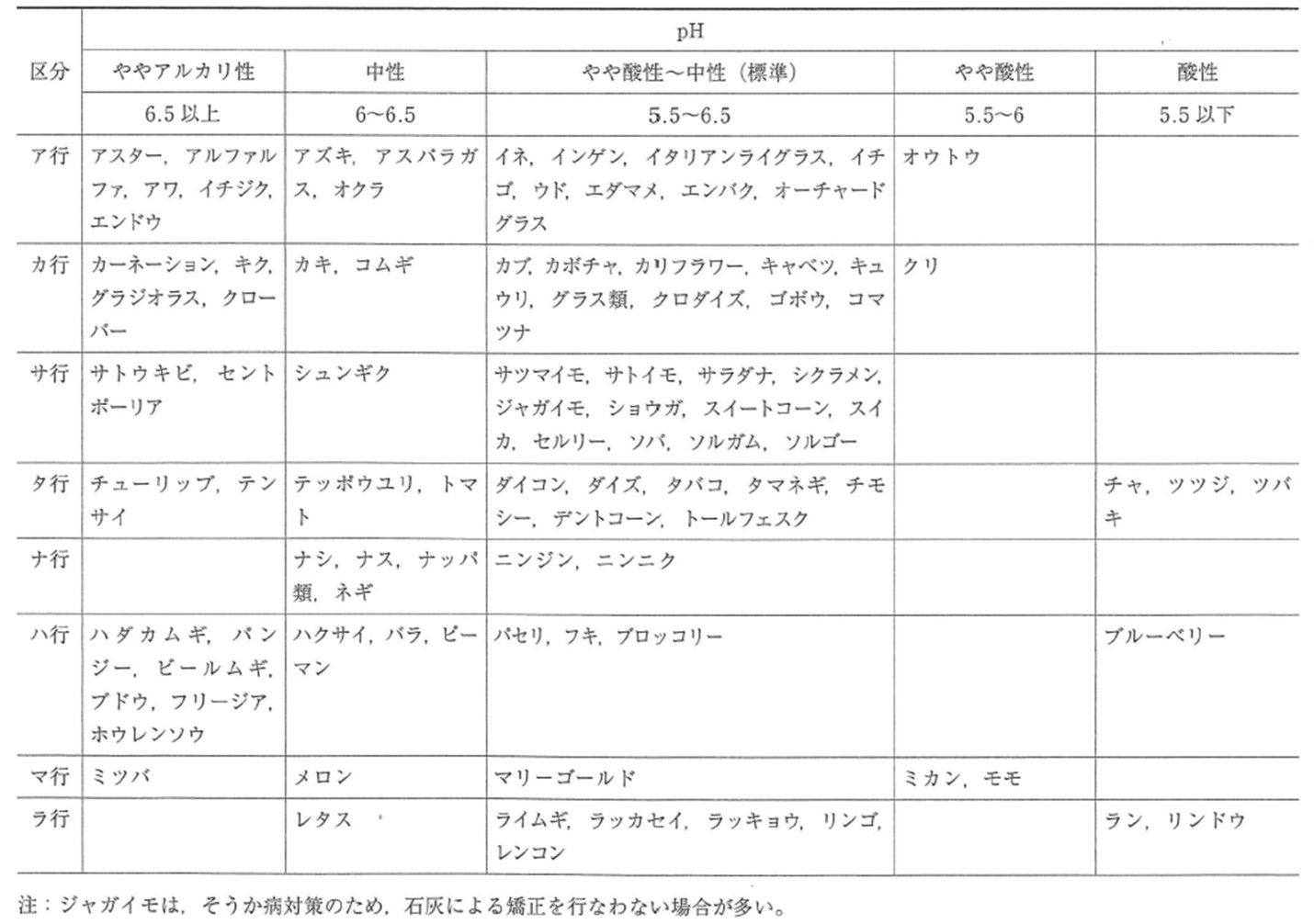

作物にはそれぞれ生育に適した土壌pH域があり、生育に好適なpHで栽培することが健全な生育につながります。

表1は主な作物の生育に好適なpHの範囲を示したものです。果樹などは酸性を好む傾向にあり、花き類はアルカリ性を好む種が多いですが、種によって様々な特徴がありますので確認が必要です。水稲や大豆、またキャベツ、ダイコンなどの根菜類、イモ類では中性よりやや酸性のほうが適しています。

表1 作物の生育に好適な土壌pH範囲

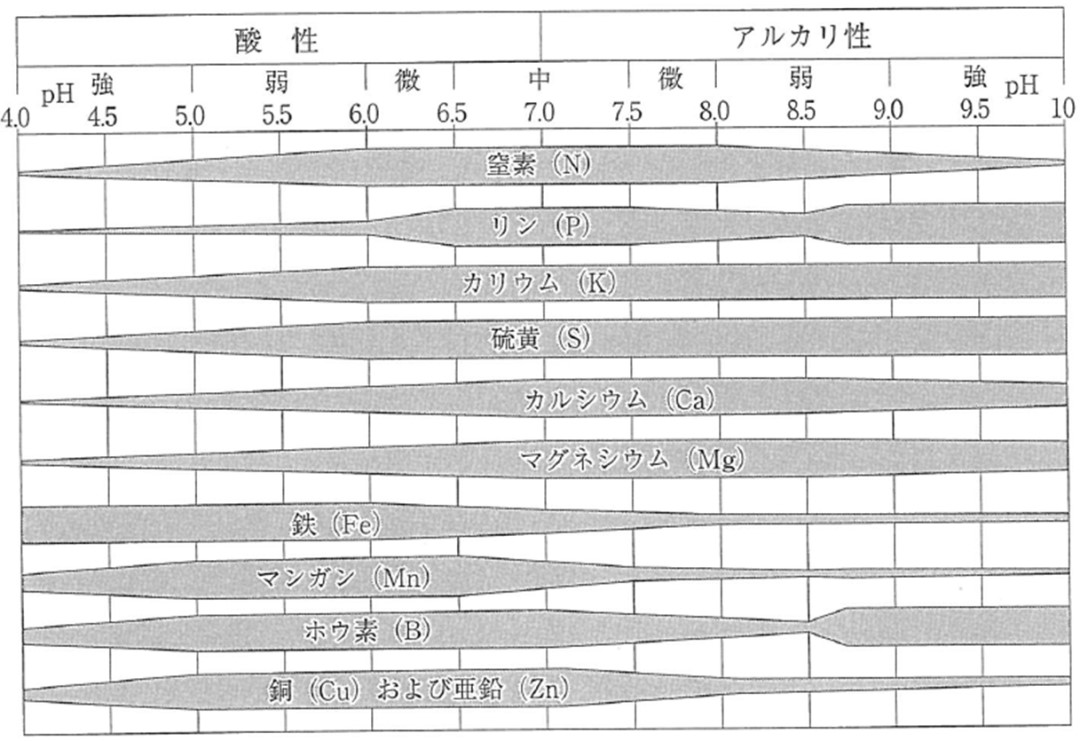

pHの高低により変化する肥料成分の溶解性や可溶性を図1に示しました。

酸性土壌ではアルミニウムやマンガンが活性化して植物に害を与えることが知られていますが、そのほか6.0以下では土壌中のリン酸が溶けにくい形態に変化し吸収しにくくなります。

逆に中性あるいはアルカリ性土壌(8.0以上)では微量要素である、鉄、マンガン、銅、亜鉛などが溶けにくくなるため吸収されにくくなります。このようにpHが酸性側やアルカリ性側に振れると作物の要素欠乏のリスクが高まります。

図1 土壌のpHと肥料成分の溶解性・可溶性(Truog,1949より1部改変)

また、土壌病害の発生もpHによって影響されます。例えばキャベツなどのアブラナ科野菜で発生しやすい根こぶ病やトマトの根を枯らす萎凋病などは、アルカリ土壌では発病が抑制されると言われており、反対にジャガイモのそうか病はpHが高くなると発生しやすいため低pH状態を保つよう指導されています。

一方、連作などにより土壌劣化がすすんだ圃場は酸性になりやすいとされています。特にわが国のように降雨量が多いと土壌の酸性化が進みやすくなります。土壌pHを上げるには石灰の施用が一般的で、カルシウム成分の補充と併せて施用されます。

逆にpHを下げるには、酸性を示す肥料(例えば硫安、過リン酸石灰など)を用いたり、石灰の使用を控えるなどで対処します。また水稲育苗の土壌など、限定された土壌を強制的に下げたい場合は、市販のpH調整剤を使用することもあります。

図2 土壌の酸性やアルカリ性がもたらす悪影響(イメージ)

7.土壌ECの影響と管理方法

土壌のEC(電気伝導度)は、土壌中にどのくらい養分が残っているのかを示す指標として測定されます。特に作物生長に重要な硝酸態窒素量の指標として有効です。

公開日