土壌改良資材とは

土壌は多くの機能をもっていますが、そのいずれかの機能を高めたり、不足する場合に補完したりすることができる資材を土壌改良資材と呼んでいます。法律(地力増進法)での分類では土壌改良資材には含まれない資材(石灰質資材、有機質資材など)も、ここでは目的や効果からみて該当するものを併せて紹介します。

大別すると、石灰質資材、リン酸質資材、ケイ酸質資材、含鉄資材、有機資材に分けられます。

石灰質資材

石灰は植物の必須要素のひとつで、植物細胞膜の生成やタンパク質の合成などに関係していますが、農地では石灰質肥料は主に酸性を矯正するために施用されます。石灰質肥料には炭カル、消石灰などいろいろな種類があるので、その特徴を活かして施用することが大切です。

(1)種類と性質

生石灰:

砕いた石灰石を約1,200℃で焼いたもので、成分は石灰石の品質に左右されますが、公定規格はアルカリ分約80%以上です。石灰質肥料のなかではもっとも強いアルカリ性を示し、酸性矯正力は非常に強いものです。

ただし、吸湿性が強く、水をかけると激しく発熱し、膨張する性質があるので、保管する場合は封をしっかりして水分吸収を防ぐようにします。

消石灰:

生石灰に水を加えて化合させ、水酸化カルシウムとしたものです。公定規格はアルカリ分約60%以上です。白色の粉末で水に溶けにくいですが、溶けた部分は強いアルカリ性を示します。空気中で長く放置すると炭酸ガスを吸って炭酸カルシウムとなり、容積が増大するため保管には注意が必要です。

アルカリ性が強いので、アンモニア塩類や水溶性リン酸を含む肥料と配合すると窒素の揮散やリン酸の不溶化を起こすことがあり注意が必要です。

炭カル・苦土炭カル:

石灰石を微粉砕したもので、ドロマイトまたはそれを含む石灰石を原料としたものが苦土炭カルで、公定規格はアルカリ分約50%以上です。酸性の中和力は、生石灰や消石灰に比べて穏やかで、その矯正の速さは粒子が細かいものほど早くなります。品質は比較的安定しており保管中の変質はありません。

貝化石肥料:

貝化石粉末、またはこれにマグネシウム(酸化物、水酸化物)を混合し、造粒したものです。公定規格はアルカリ分35%以上です。

カキ殻肥料:

カキの殻を原料とした土壌中和資材で、炭酸石灰の結晶であり有機石灰を含んでいます。付着した動物由来の窒素、海水由来の微量要素類も含まれるため、カルシウムと微量要素の補給、pHの矯正に役立ち、土壌の団粒化を促進します。

(2)施用法

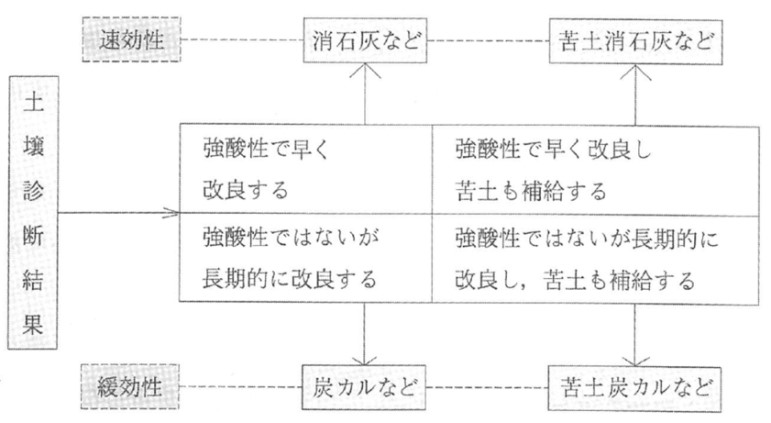

土壌診断の結果をもとに状況に応じて石灰質肥料を選択します。図1のように早くpHを上げたい場合は消石灰、長期的に上げたい場合は炭カルが適しており、必要に応じて苦土入り資材を選択します。

図1 石灰質肥料の選び方

石灰質肥料を施用する場合、資材が土壌とよく混ざるようにすることが大切です。圃場全面にムラなく散布したあと、ロータリー耕などで耕起混和します。

一度に多量に散布(200kg/10a以上)する場合は、2〜3回に分けて施用するほうがよいでしょう。

リン酸質肥料

リン酸は植物の生命活動には欠かせない元素です。リン酸を作物に十分に与えるためには、土壌中のリン酸含有量を有効態リン酸として一定に保っておく必要があります。土壌診断目標値を目安として、土づくり肥料として施用することが重要です。そのうえで、施肥リン酸として基肥で施用します。

公開日