はじめに

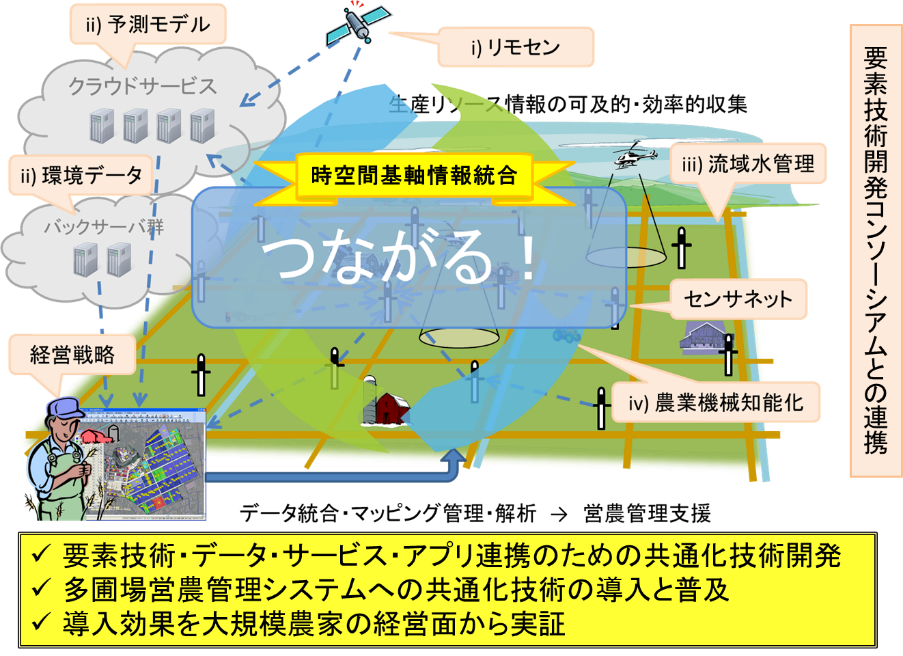

総合科学技術・イノベーション会議が選定した「府省連携による戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の一分野である「次世代農林水産業創造技術」(SIPアグリイノベーション,2014〜2018年度)では、スマート農業や新たな育種・植物保護技術、次世代機能性食品開発などによる未来需要創出に取り組んでいる。このうち、スマート農業分野では「高品質と省力化を同時に達成するシステム開発」の一つとして「多圃場営農管理システム」がある(図1)。

なお、ここでの「多圃場営農管理システム」というのは本事業開始時点ですでに商用パッケージやクラウド型のサービスが存在していた個別の多圃場営農管理システムではなく、より広義の様々な要素技術パッケージが相互に連携する農業ICT分野が一体となった総体的なシステム(ソーシャルパッケージ)を意図していた。そのために、必要な個々の要素技術構築(ボトムアップ)と、国策としてのあらゆる産業分野での情報の相互運用性・可用性向上プラン(トップダウン)の融合を図りつつ推進することとなった。

図1 「多圃場営農管理システム」開発概要

多圃場営農管理システムの現状

1990年代後半から取り組まれた国内精密農業研究の一端として、一筆圃場内の機械作業情報管理ソフト開発とそこで取り扱うデータの共通化(吉田2007)を契機に、圃場地図を利用して圃場ごとの生産状況を可視化するソフト(作業計画・管理支援システム:PMS)の開発(吉田ら2009)と実証・普及に取り組んできた。このような圃場地図を利用した営農情報管理システムの類は、ここ数年クラウド(Webアプリケーション)型のものが数多くリリースされており、農業機械メーカからも自社製品の監視サービスに加え、営農情報管理サービスを展開している(吉田2016)。

しかし、これらシステム・サービスの多くは各ベンダがそれぞれ独自に構築している場合がほとんどである。データ構造や表現形式、コード体系などはベンダ依存もしくは利用者依存(利用者が作成するデータ等に委ねられている)となっている。これはこの分野において確たる標準規格やデファクト、またオープンデータと呼ばれる共通的なデータセットなどが存在していないことが一因となっている。

SIP多圃場営農管理システム開発

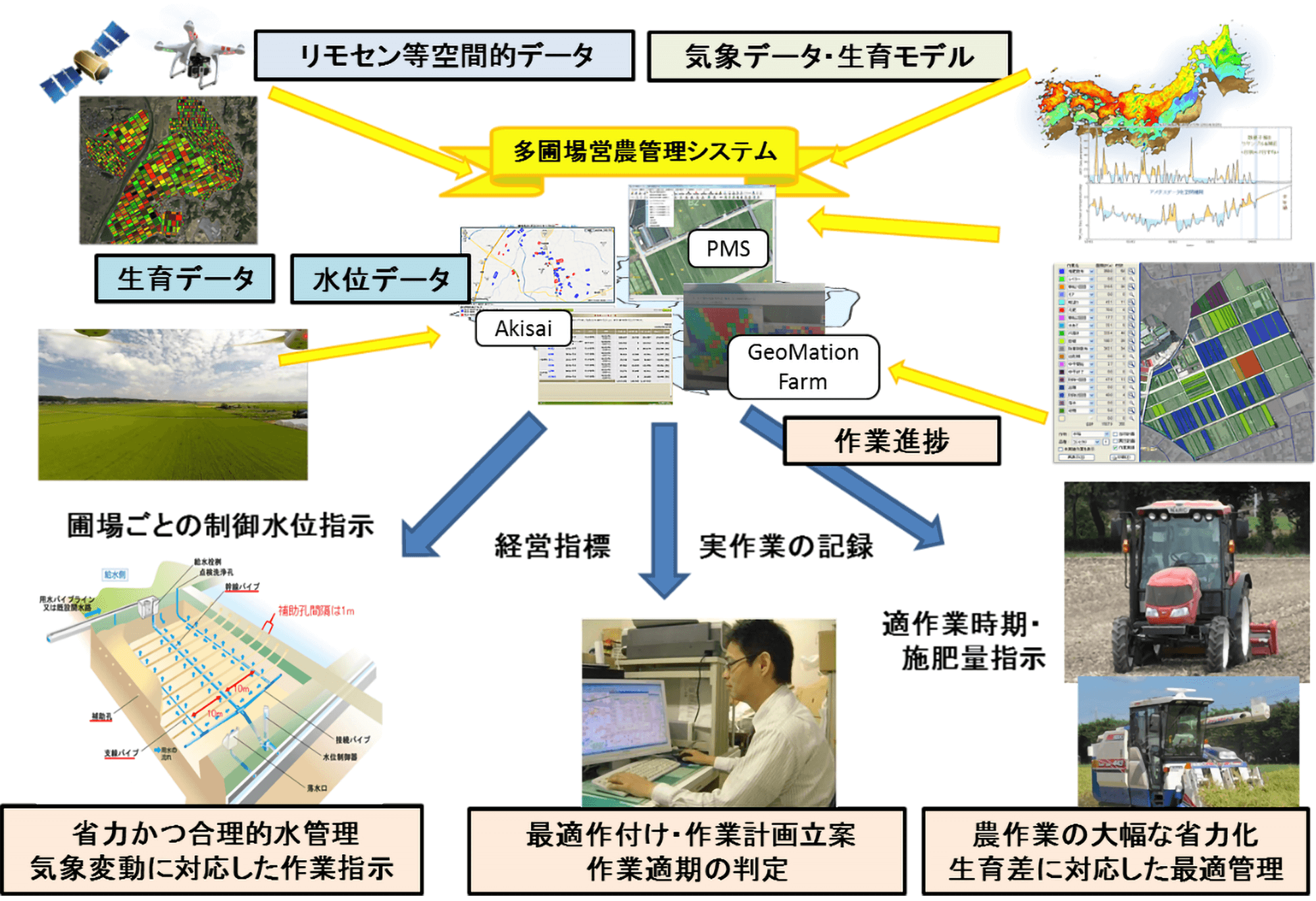

そこで、商用化されている圃場地図インタフェイスを備えた生産管理支援アプリケーションや、クラウド型サービスが共通利用可能な時空間データプラットフォームの構築(非競争領域)を主眼とし、主に水田稲作経営を対象とする一つのユースケースとして、衛星・近接リモセンデータ、圃場センサネットデータ(水管理データを含む)、気象・生育予測モデルデータ、自動化・知能化機械作業データ(移動体センサデータを含む)、栽培管理実績データ等の収集・蓄積に基づく情報可視化や営農計画・栽培管理支援情報提示機能を開発・実証している(図2)。

図2 SIP多圃場営農管理システムの連携要素

ボトムアップとトップダウンの融合した開発推進

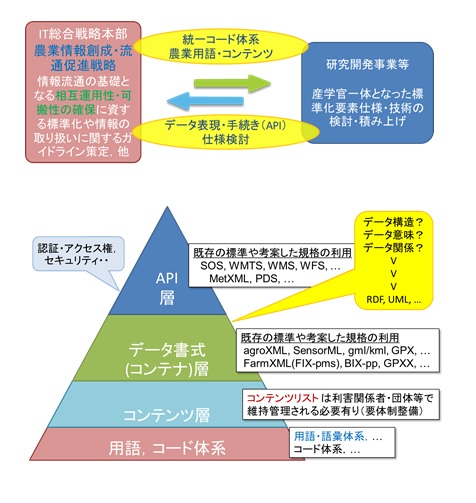

この開発では冒頭で述べたように、既往のシステム・サービスにも適用可能な種々の情報(データや機能)の共通化技術を模索・構築しつつ、「農業情報創成・流通促進戦略」(IT総合戦略本部2014)における「農業情報の相互運用性・可搬性の確保に資する標準化や情報の取扱いに関する本戦略に基づくガイドライン等の策定」と歩調を合わせながら、API〜データ構造・表現〜コンテンツリスト〜コード体系などの各段階で農業情報の共通化・標準化を進めてきた(図3)。

図3 研究事業と行政事業の連携による4階層推進

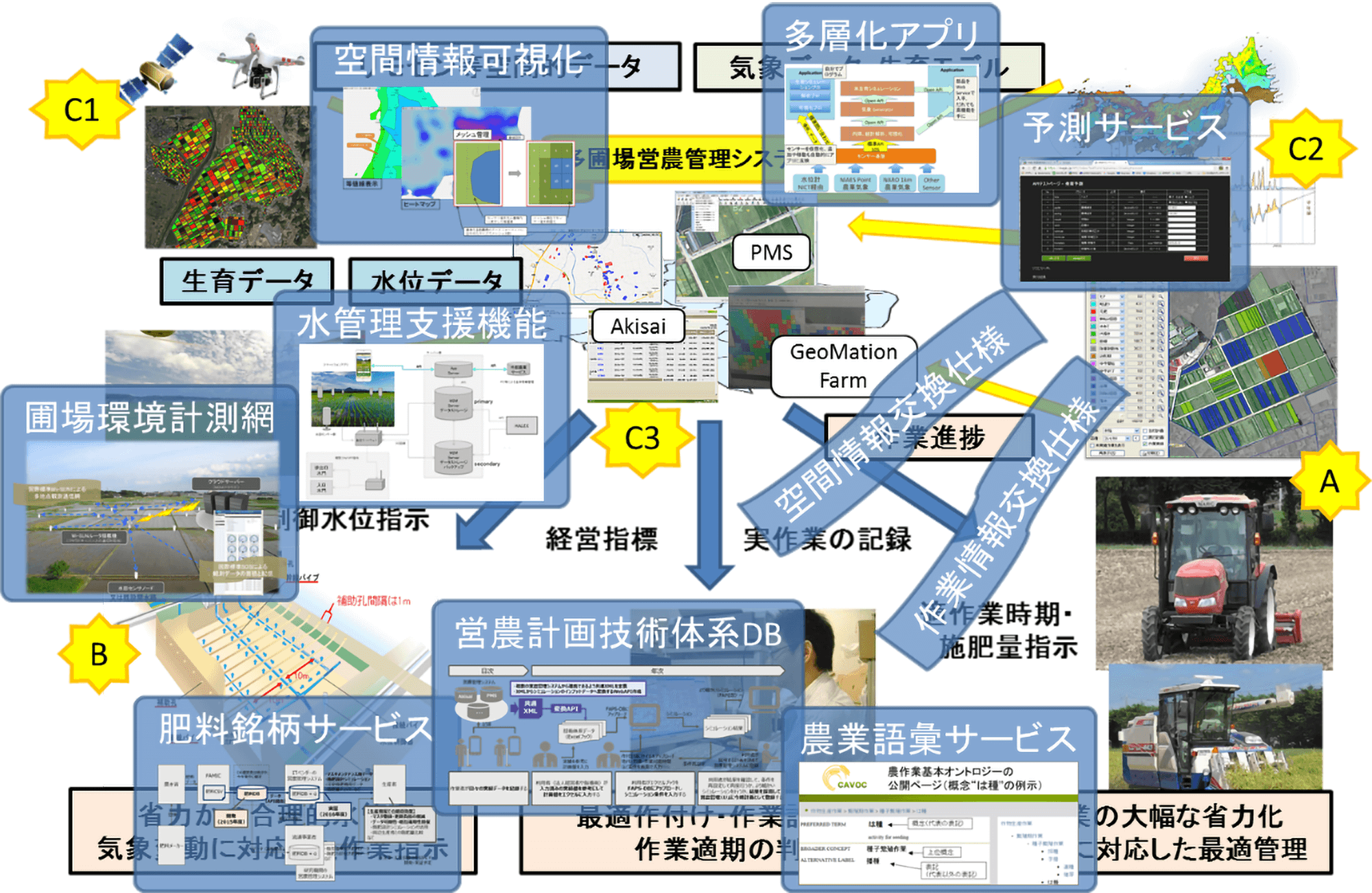

SIP多圃場営農管理における開発項目・要素技術

具体的には、多圃場営農管理システムに類する既往の商用サービス等において共通的に必要と考えられる農業用語(作物名,作業名)については国のガイドライン制定に連動しながら収集と整理(語彙体系設計と構築)を進めている(朱2015)。肥料情報については、(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が管理する登録銘柄情報に基づくデータベースサービス(WebAPI利用)を設計・実装している。営農計画作成支援機能については、FIX-pms形式による営農実績データ収集の共通化を進めている(図4)。

図4 SIP多圃場営農管理システムの実装構成要素

また、多圃場営農管理システム外部の農業環境データ収集システム(センサネット類)や各種の営農支援情報サービス(リモートセンシングによる作物生育状況情報や気象データ・現場環境データに基づく作物生育・病害虫発生予測情報、など)との連携(ワンストップ化)場面では、これらの外部サービスが提供する機能(API)を利用することで、多圃場営農管理システム上への機能集約を進めている。

集大成としての農業データ連携基盤構築に反映

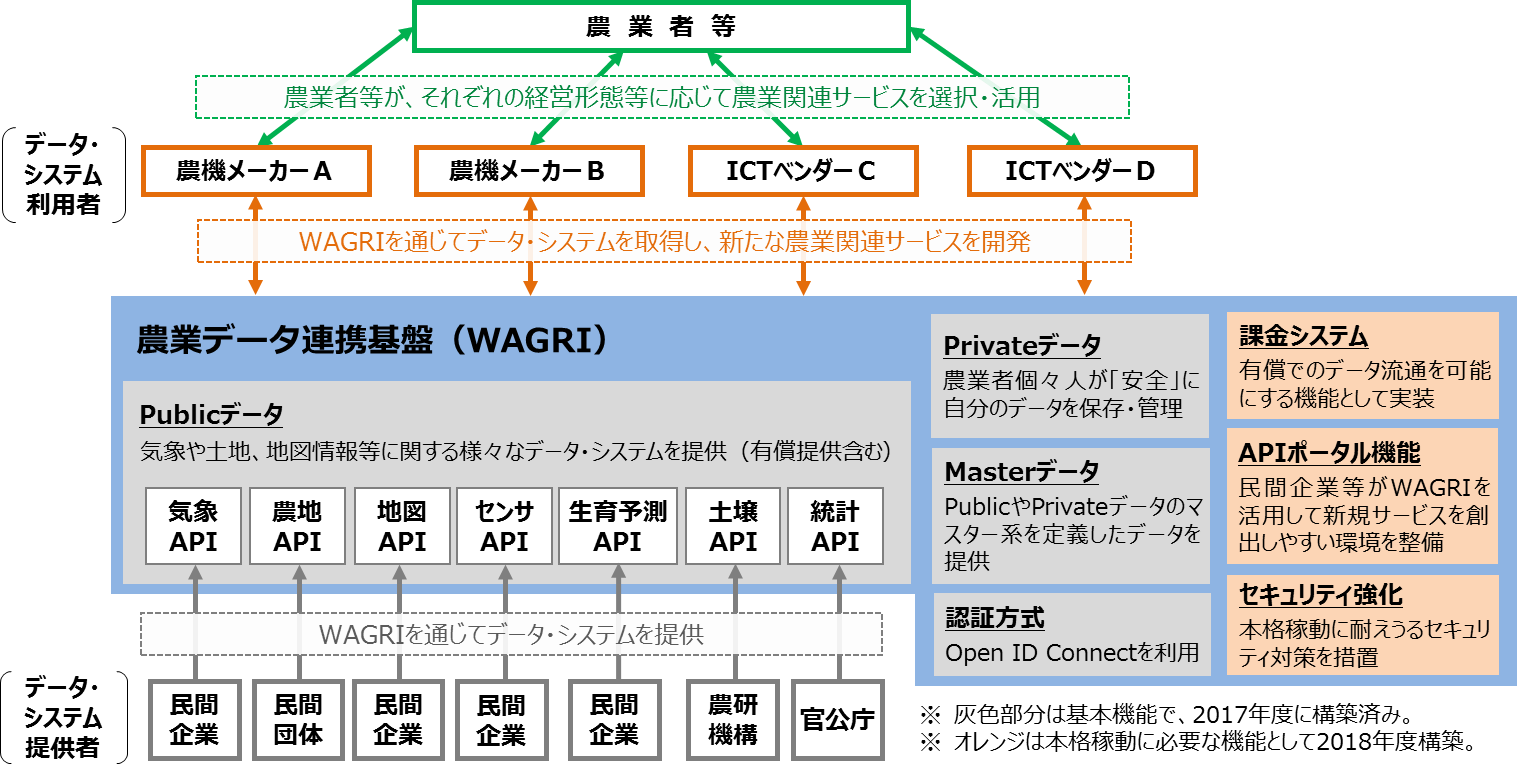

このようなボトムアップとトップダウンの融合開発に農業ICT関連業界の主要ベンダ・メーカ等が一堂に参集し、2016年度後半から「農業データ連携基盤(WAGRI)」を構築することとなった。WAGRIは農業データの共有・連携・提供を目標として、参画するベンダ等のシステム・サービスを介して間接的に生産者や流通業者・消費者等の情報交換を円滑化・促進することを目指すB2B2C型のシステムであり、いわば農業にかかる情報基盤・情報交換ハブ機能を提供しようとするものである(図5)。

SIPアグリイノベーション研究開発事業の下、現在約250機関が参集し開発・実証を進めている。2019年4月には研究開発事業を離れ、新たな体制の下、本格運用を開始する計画である。本格運用に向けては様々な課題が残されているが一つずつ関係者の努力によって解決を図っているところである。

図5 生育予測モデルと多圃場営農管理システムの連携

おわりに

SIPアグリイノベーションでは研究開発成果の出口運用が明確に求められており、民間主導で研究開発成果が確実に展開運用普及される必要がある。そのためには、特定の営農場面や関心領域に応じたコンテンツリスト(たとえば作物、作業、肥料、農薬、資材などの共通基盤情報)の整備は用語概念体系の研究開発・整備だけでなく、それを共通基盤データとして維持管理していく体制整備も必要である。その一つの回答として農業データ連携基盤(WAGRI)の構築が進められている。いうまでもなくWAGRIの運営・維持には多くの関係者の協力が必要である。農業分野のICT化には多大な期待と関心が寄せられている。WAGRIをはじめとする農業ICTのさらなる発展と普及・定着を願ってやまない。

謝辞

本報告は内閣府〜農水省予算により生研支援センターが管理運営する「SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)次世代農林水産業創造技術」での検討成果に基づく。

参考文献

IT総合戦略本部(2014)農業情報創成・流通促進戦略,<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ it2/kettei/pdf/senryakuzenbun_140603.pdf>.

朱成敏(2015)農業ITシステム間データ連携のための農作業基本オントロジーの構築, 信学会知的環境とセンサネットワーク研究会(ASN)農業×計測×情報通信ワークショップ講演要旨.

吉田智一(2007)精密畑作農業のための情報管理ソフトウェア,農機誌,69(6):8-10.

吉田智一,高橋英博,寺元郁博(2009)圃場地図ベース作業計画管理ソフトの開発,農業情報研究,18(4):187-198.

吉田智一(2016) ICTを活用した圃場生産管理システムの現状と課題,技術と普及,全国農業改良普及支援協会,53(7):19-21.

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されております。

公開日