更新日

農業は「特定技能1号」のみ

深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とし、2018年12月、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法の改正案が参院本会議で可決、成立しました。

改正法は一定の技能水準と日本語能力を身につけた外国人を対象に、熟練具合に応じて新たな在留資格「特定技能」「1号」と「2号」を創設する内容で、より熟練した「2号」は家族帯同や長期滞在が認められるようになります。ただし、農業では2号の人材を求める具体的な要望はないとして、当面1号の受け入れに限るとされています。

特定産業分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

受入れ対象者

① 技能実習2号を終了した者

イ 現在受入れ中の技能実習生を引き続き特定技能外国人として受け入れる場合

技能実習2号終了の2か月前に最寄りの地方出入国在留管理局(地方入管)に在留資格を「特定技能1号」に変更するための在留資格変更許可申請をし、申請の結果「在留資格変更許可」が出れば、外国人材は、新たな在留資格(特定技能1号)により引き続き農業現場で働くことができます。この場合、いったん母国に帰国する必要はありません。

ロ 現在は帰国している技能実習生OBを特定技能外国人として受け入れる場合

外国人材と雇用契約を締結後、最寄りの地方入管に在留資格認定証明書の交付申請をし、①証明書交付、②在外公館に査証(ビザ)申請、③ビザ発給、④入国、⑤受入れ開始となります。

② ①以外の者

<技能水準>

受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識又は経験を有することとし、試験等によって確認します。

<日本語能力水準>

ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認します。

受入れ形態

外国人材を直接雇用する

農家・農業法人が受入れ機関として直接外国人材を雇用する方法です。過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を6か月以上雇用した経験があることが条件となります。

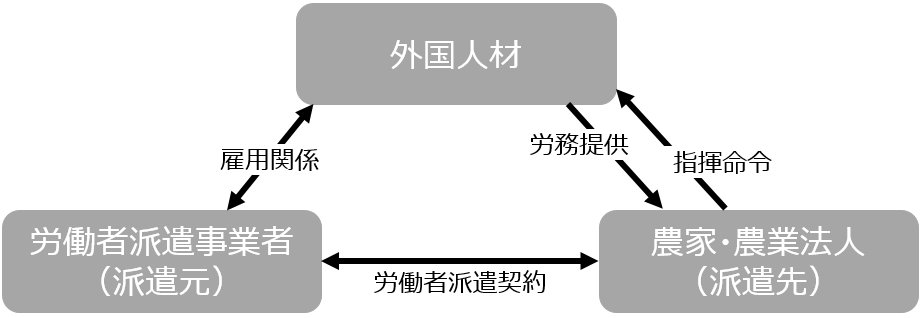

派遣事業者を活用する

派遣事業者が受入れ機関(派遣元)となり、派遣先となる農家・農業法人等に外国人材を派遣する方法です。派遣事業者と労働者派遣契約を結んでいることが前提となり、過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を6か月以上雇用した経験があること又は、派遣先責任者講習等を受けた者を派遣先責任者に選任していることが条件となります。

外国人材の指揮命令権は派遣先である農家・農業法人に認められています。

派遣先である農家・農業法人に認められています。

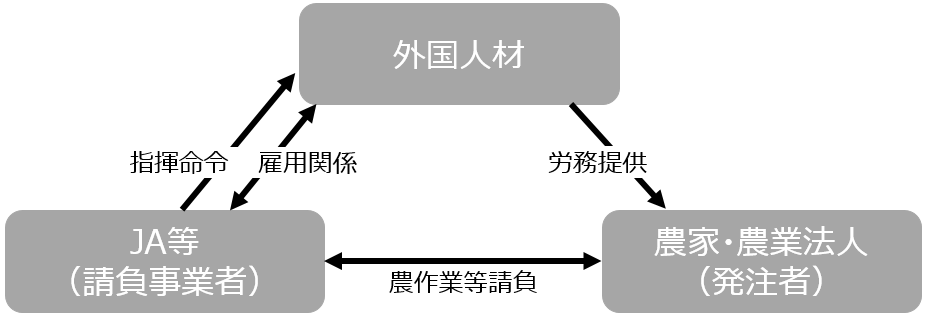

JA等に農作業等を委託する方法

JA等が外国人材を雇用し、農家・農業法人(組合員)から請け負った農作業等を外国人材が従事する方法です。労働者の指揮命令権は発注者である農家・農業法人にはなく、あくまでも請負事業者にあります。

労務管理上の留意点

現在、技能実習生に対しては、制度上、法定労働時間の適用があり、時間外労働や休日労働については割増賃金が支払われていますが、特定技能外国人は労働者なので、技能実習生とは扱いが異なり、日本人労働者と同様の扱いになります。

農業は労働基準法第41条により法律の一部(労働時間、休憩・休日とそれに係る条項)が適用除外となります。具体的には、労働時間の上限規制等はなく、規制がないためペナルティとしての割増賃金の支払い義務は深夜割増を除きありません。

従来、農業の現場で活躍する外国人のほとんどが技能実習生でしたが、特定技能外国人が活用されることによって、外国人材に対して2種類のルールが併存することになるので留意が必要です。

技能実習生と特定技能外国人の両方を受け入れる場合の留意点

労務管理上のルールを混乱させないため、外国人材に対するルールを統一することを検討してください。具体的には労働基準法の労働時間関係を「適用除外としない」ということです。

日本人労働者と一緒に働く場合の留意点

特定技能外国人材の所定労働時間や賃金等の労働条件は、日本人労働者と同等以上にする必要があります。

技能実習生については「労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件について、基本的に労働基準法の規定に準拠するものとする」ことが求められているため、技能実習生には増賃金が支給されるにもかかわらず、日本人労働者には割増賃金が支給されないケースは見受けられます。

しかし、特定技能外国人材には割増賃金を支給し、日本人労働者には割増賃金を支給しないことは、これが国籍のみを理由としている場合は労働基準法違反(※)となるので注意してください。この場合は、日本人労働者をも労働基準法の規定に準拠する、すなわち労働時間関係を適用除外としないことにする必要があります。

(※) 労働基準法は第3条で「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と規定しており、国籍によって労働条件を差別することを禁止しています。

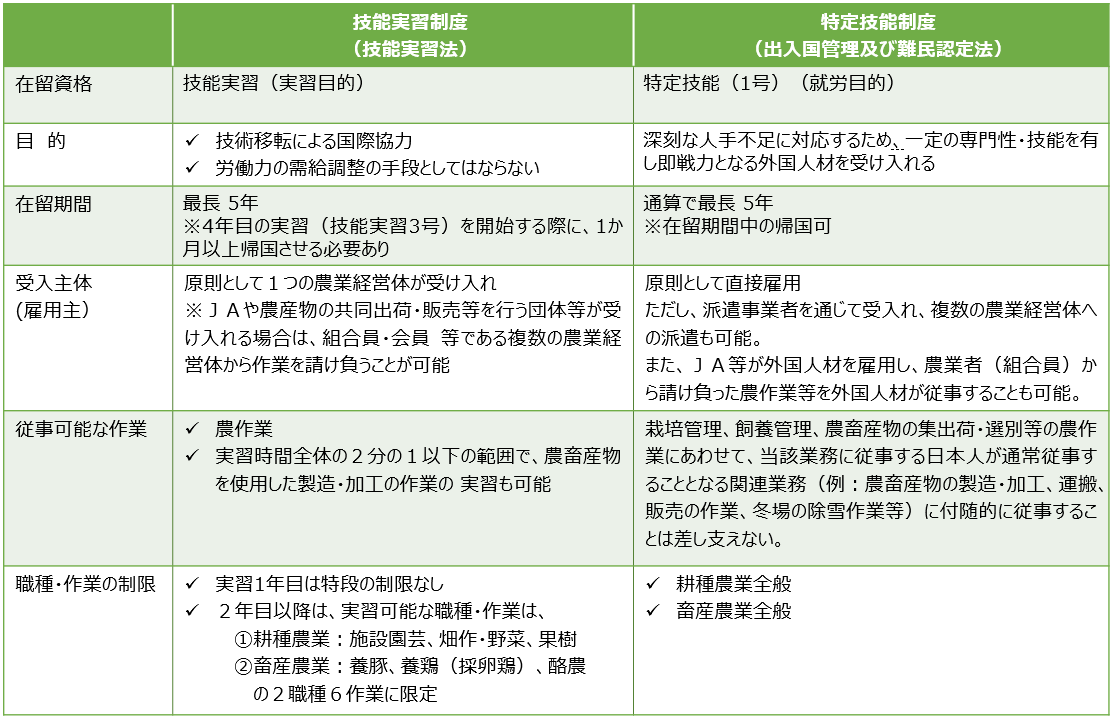

外国人技能実習制度と特定技能制度の比較

当該コンテンツは、「キリン社会保険労務士事務所」の分析・調査に基づき作成されております。