国産農産物に関する輸出・インバウンドの専門家である株式会社JTB 西川太郎さんが、外国人の日本食購買行動に関するデータをもとに戦略を読み解くシリーズ。

第4回目の今回は、「日本食材に関する調査」をもとにマレーシアの消費者の購買ポイントを解説します。

「日本産の食材に関する調査」マレーシア編

日本に関心の高いマレーシア消費者向けに、日本産の食品の購入に関する調査を実施しました。調査概要及びその結果は、以下の通りです。

調査の概要

結果の概要

(Q1・Q4以外は、あてはまるものすべてを選択)

Q1. あなたの性別と年齢は?

性別:男性 75名 女性 75名

年代:① 20代 23.3%、② 30代 32%、③ 40代 28.7%、④ 50代 10.6%、60代 5.3%

(男性、女性ともに30代〜40代の回答がボリュームゾーン)

Q2. 食品を購入する際、重視する点は?

① 価格 86%、② 鮮度 78%、③ 品質 64.6%、④ 賞味期限 61.3%、⑤ ハラルへの対応 48.6%

Q3. よく購入する日本食品は?

① 調理する必要のない食品 64%、② スナック菓子 64%、③ 麺類 52.6%、④ インスタント食品 46.6%

Q4. ギフトとして食品を購入する際に最重要視するのは?

① 価格 30.6%、② ハラルへの対応 29.3%、③ 鮮度 12.6%、④ 品質 7.3%、⑤ 賞味期限 6%

Q5. 店舗で販売される食品のラベル表示項目のうち、食品を購入する際確認する項目は?

① 消費期限あるいは賞味期限 82.6%、② 食品の名称 64%、③ 原材料の生産国及び生産地 48.6% ④ 牛肉もしくは豚肉の記述44.6%

Q6. 食品をギフトとして渡す/買うシーンは?

① 旅行土産 59.3%、② 春節 40.6%、③ 自分/パートナーの誕生日 38%、④ 友人の誕生日 36.6%、⑤ ラマダン明け 30.6%

Q7. 直近の1年間で食品をギフトとして渡した/買ったシーンは?

① 旅行土産 52%、② 自分/パートナーの誕生日 28.6%、③ 春節 25.3%、 ④ ラマダン明け 22.6%

(Q8/9は、お菓子、果物、スィーツ、飲料、酒類、米、肉、海鮮、その他食品、から選択)

Q8/9a. 旅行土産に贈った食品は?(食品を贈った人:52.0%)

① お菓子 50%、② 果物 41.3%、③ スィーツ 28%、④ 飲料 28%、⑤ 酒類 27.3%

Q8/9b. 自分/パートナーの誕生日に贈った食品は?(食品を贈った人:28.7%)

① お菓子 20.7%、② スィーツ 16.7%、③ 飲料 16.7%、④ 果物 15.3%、⑤ その他 14%

Q8/9c. 春節に贈った食品は?(食品を贈った人:25.3%)

① お菓子 22.6%、② スィーツ 18.6%、③ 飲料 18%、④ 果物 17.3%、⑤ 酒類 14.6%

Q8/9d. ラマダン明けに贈った食品は?(食品を贈った人:22.7%)

① お菓子 21.3%、② スィーツ 20%、③ 飲料 16.6%、④ 果物 16%、⑤ 肉 12%

Q8/9e. クリスマスに贈った食品は?(食品を贈った人:18.7%)

① お菓子 18%、② スィーツ 14%、③ 果物 11.3%、④ 酒類 10%

Q8/9f. 友人に贈った食品は?(食品を贈った人:17.3%)

① お菓子 13.3%、② スィーツ 10%、③ 飲料 9.3%、④ 果物 8%

Q8/9g. 親の誕生日に贈った食品は?(食品を贈った人:15.3%)

① お菓子 10%、② 果物 8.6%、③ 飲料 8.6%、④ スィーツ 8%

Q8/9h. 結婚記念日に贈った食品?(食品を贈った人:15.3%)

① お菓子 11.3%、② スィーツ 11.3%、③ 果物 9.3%、④ 飲料 7.3%

Q8/9i. 父の日/母の日に贈った食品は?(食品を贈った人:10.7%)

① お菓子 6.6%、② 果物 6.6%、③ 飲料 6.6%、④ 肉 6.6%

Q8/9j. 中秋節に贈った食品は?(食品を贈った人:10.0%)

① お菓子 10%、② 果物 0.6%、③ スィーツ 0.6%、④ 飲料 5.3%、⑤ 海鮮 5.3%

Q8/9k. バレンタインデーに贈った食品は?(食品を贈った人:8%)

① お菓子 4%、② 果物 3.3%、③ スィーツ 3.3%、④ 飲料 2%、⑤ 酒類 2%

Q10. 贈り物をもらって、うれしい日本食品は?

① お菓子 78.6%、② スィーツ 54%、③ 果物 42%、④ 飲料 34.6%、⑤ 海鮮 34.6%

Q11. 食品を贈り物にするときに選ぶ日本食品は?

① お菓子 80.6%、② スィーツ 61.3%、③ 果物36.6%、④ 飲料35.3%

調査結果の深堀! 〜 マレーシア消費者の購買ポイント 〜

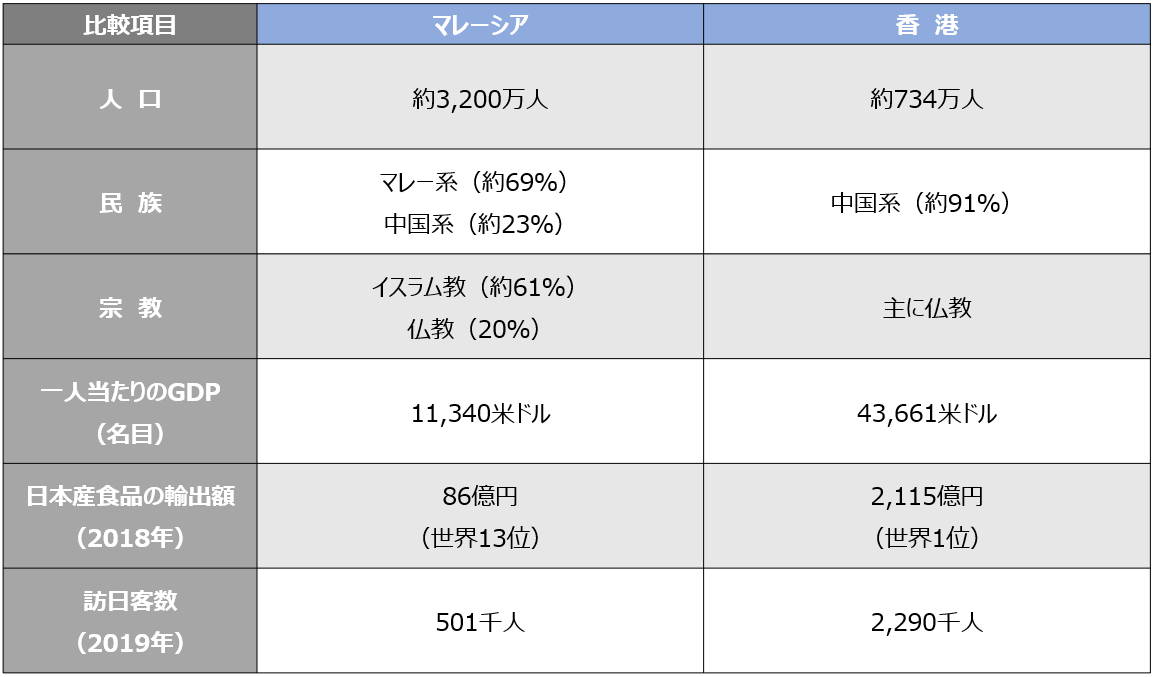

今回のマレーシアでのオンラインアンケート調査結果と、昨年11月に実施した香港でのアンケートを見比べると、国・地域によって食材の購入に関する考え方の違いがよくわかります。

<香港とマレーシアの主な国勢の比較>

(1) 食品を購入する際、重要視する点

マレーシアでは、日常的に食品を購入する場合の重要視する点は、価格、鮮度、品質、賞味期限が上位を占め、イスラム教徒の多いことから、ハラルへの対応も次いで多い結果となっています。また、ギフトとして食品を購入する場合の重要視する点は、価格の次にハラルへの対応が、鮮度や品質より、上位に来ています。

同様のアンケートを実施した香港の場合も、価格、品質、鮮度、賞味期限が上位を占めていますが、ギフトとして食品を購入する場合は、圧倒的に品質を重視していることがマレーシアとの相違点です。

マレーシアの場合、購入する日本食品は、価格と品質、賞味期限の観点から、スナック菓子、インスタント食品等の賞味期限が長く、価格の安い加工食品が購入される傾向になっています。

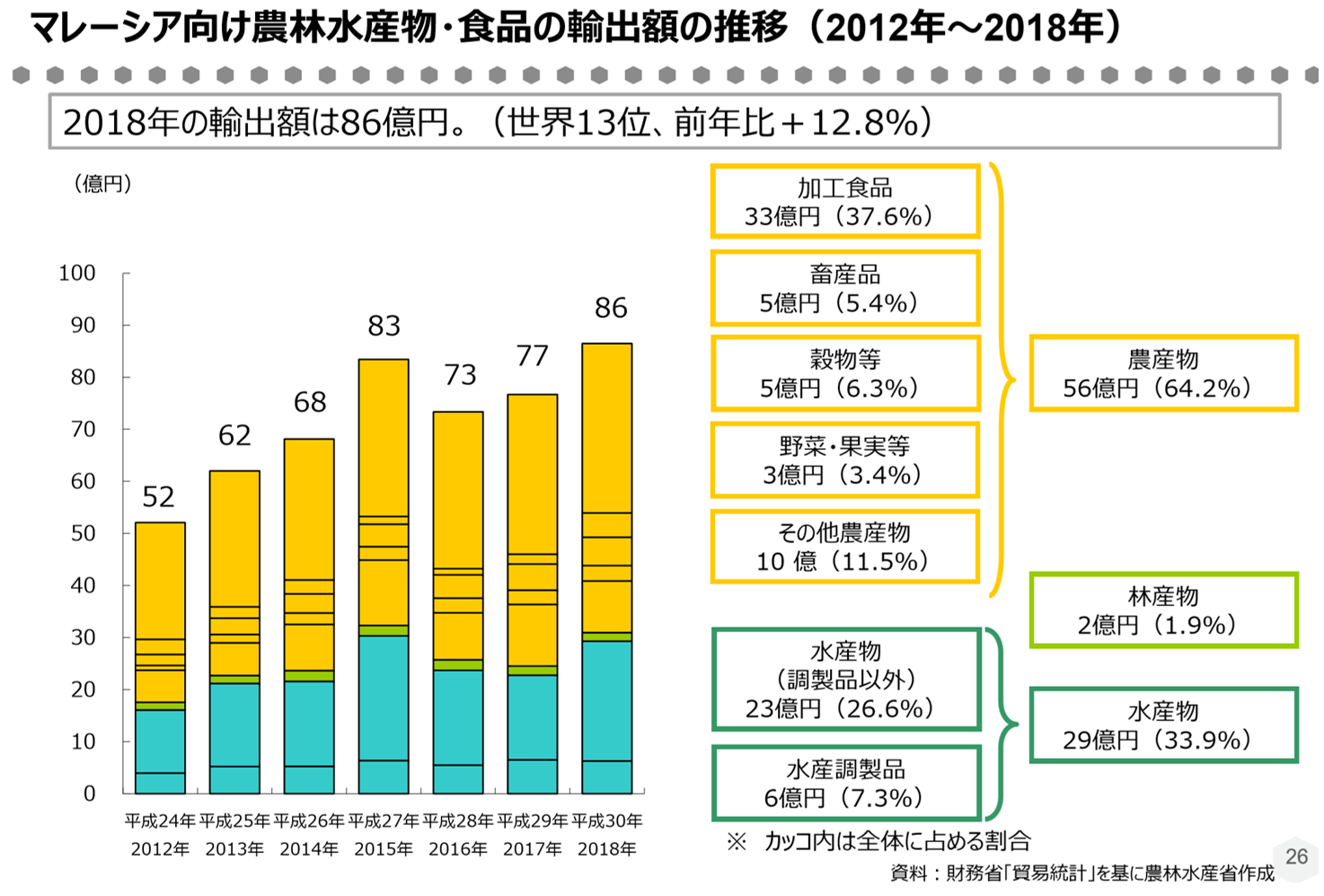

<参考資料:マレーシアへの日本産輸出統計>

(2) 食品のギフト動向について

マレーシアでは、マレーシア系と中国系の民族で主に構成されていることから、イスラム教におけるラマダン明け、中国の正月である春節が、昔からギフトシーズンとなっています。また、最近は、マレーシアの所得が向上し、海外旅行に行く人が多くなっています。

そのため訪日するマレーシアの方も年々増加し、2019年は、年間50万人を超え、訪日消費額は、約639億円となっています。このように海外旅行者が増えたことで、旅行土産(ギフト)の市場が拡大しています。アンケート調査のQ6の結果では、春節やラマダン明けより、旅行土産が、大きく差を開けて、最上位となっています。

(3) 旅行土産に関する深堀

●食品カテゴリー

食品カテゴリーから見るとQ8/9aのアンケート結果では、旅行土産としてお菓子、果物、スィーツを購入している方が多く、次いで飲料と酒類の順となっています。

イスラム教徒は、酒を飲まないので、主に中国系の方が購入していると考えられます。中国、香港、台湾など中国系の国・地域の訪日観光客の多くが日本の酒蔵に訪問し購入していることから、マレーシアにおいても同様の傾向となっています。

●商品価格

商品価格から見るとQ8/9aのアンケート結果では、旅行土産として購入した価格を食品のカテゴリー別に比較することができます。

購入する食品カテゴリーの最上位のお菓子ですが、販売価格は3,000円未満で、76%を占めており、購入価格が低いことが分かります。また、旅行土産として人気の果物やスィーツも同様に購入価格3,000円未満の割合が高いです。

香港では、旅行土産の3,000円以上の購入価格が、40%を占めています。

マレーシアにおいて、購入価格3,000円以上の食品ジャンルは、海鮮(55%)、お米(46%)というアンケート結果です。

現地の高級日本料理レストランのシェフに聞くと、自国で生産されていないホタテやウニ等高級な魚貝類や日本産のお米を使ったメニューが人気となっていることからも、高級な旅行土産として海鮮やお米が評価されていると考えられます。

●他のギフトシーンとの比較

他のギフトシーン(誕生日、春節、ラマダン明け等)と比較してみるとQ8/9 b〜kのアンケート結果では、食品カテゴリーとして、お菓子、スィーツ、果物、飲料が常に上位となっていますが、3,000円以上の購入価格の比率が高い食品カテゴリーは、酒類、海鮮、肉となっています。

また、春節とラマダン明けを比べると春節での購入価格が相対的に高いことから、中国系の方が、購入価格の高い、酒類、海鮮、肉のギフト商品を購入している傾向にあります。

マレーシアにおける日本食品の輸出の可能性(まとめ)

一般的に一人当たりのGDPが10,000米ドルを超えると海外旅行の需要が拡大すると言われています。

今マレーシアは、海外旅行が拡大し、訪日客数の伸びも右肩上がりで増加しています。そのような状況下で、ギフトシーンも変容して来ています。つまり以前の春節やラマダン明けの時期だけでなく、旅行土産の市場が拡大しています。

マレーシアの旅行土産市場を狙うには、まずマレーシアの旅行シーズン(※)を把握する必要があります。

また、旅行土産として人気のある食品カテゴリーと購入価格の高い食品カテゴリーを考慮して、マレーシア向けの商品開発・改良することとイスラム教徒であるマレー人と中国人が2大勢力として存在していることも、それぞれの嗜好、ライフスタイルに合った商品を輸出することが重要と考えられます。

※マレーシア人の旅行シーズンについて

学年の年度末の12月、3月〜4月は、毎月4万人程度訪日しています。また、6月〜8月は、毎月2万程度訪日しています。

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日