新章スタートにあたり

これまで、『アグリ5.0〜越境する農業の現場から〜』では、内閣府の掲げる「今までにない新たな価値を生み出すことで社会の課題や困難を克服し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える、一人一人が快適で活躍できる社会」(内閣府WEBより抜粋・要約)を目指すSociety5.0の考え方に沿い、「日本の農業領域で生きている人や起きているコトを紹介し、希望の持てる農業の実現に貢献する」(当コラム初回『掲載にあたり』より要約)内容を発信してきました。

ここからは数回にわたり、今度は「非農業領域に生きる人から」の視点で、日本の農業の可能性について、提示していきたいと思います。

農業の多義性

農業の役割を、食物の生産のみに限定せず多面的機能とする考え方の中に、「農業景観」というものがあります。

寒地土木研究所の笠間聡氏、松田泰明氏は2012年に「自然景観・農業景観に関する良好な景観が地域にもたらす効果について」を発表し、北海道の町村の総合計画等に書かれている記述をもとに定量分析を行いました。

この中では、自然景観・農業景観が地域にもたらす効果について、以下の8つの要素が挙げられています。

① 観光・交流

② 地域のイメージ・魅力

③ 日常生活・環境

④ 地域住民の誇り

⑤ 移住・居住・ネオツーリズム

⑥ 農産物・地域ブランド

⑦ 産地・地域ブランド

⑧ 地域活性化・まちづくり

また、笠間氏らはこれらのキーワードを町村別にネットワーク図に落とし、アウトカム(活動成果)を、それぞれ観光/移住などによる交流人口の増加や、地域活性化、ブランド創出と結論付けています。

※参考URL>https://thesis.ceri.go.jp/db/giken/h24giken/JiyuRonbun/RK-5.pdf

また、世界に目を向けると、農業に関する文化的景観は、なんと世界遺産に登録もされており、その数は2013年時点で24にも及びます(研究論文「農業に関する文化的景観保護の脅威と将来像」:菊地淑人氏 遺跡学研究第10号 2013)。

国際連合食糧農業機関の認定による「世界農業遺産」においては、日本は11地域が選ばれており(令和2年6月現在)、国別の認定では中国の15地域に続いて世界2位に位置しています。

農業景観を支える生きている農地

観光や地域の活力創出といった価値のある農業景観には一方で、野趣あふれるグランドキャニオンや、今も建造が継続していると言われるスペインのサグラダ・ファミリアのような世界遺産にはない、大きな特徴があります。それは、「自然と人工のハイブリッドである」ということです。

農業景観は農地の主目的たる「生産」の追求で保たれる

農地は主目的を食物の生産とするため、その主目的を果たすために常に自然と人間が協力し、維持管理されます。つまり、観光や地域の活力創出のために農地はその景観を保っているのではなく、景観が保たれるのはあくまで副次的成果物であるという点がとてもユニークです。

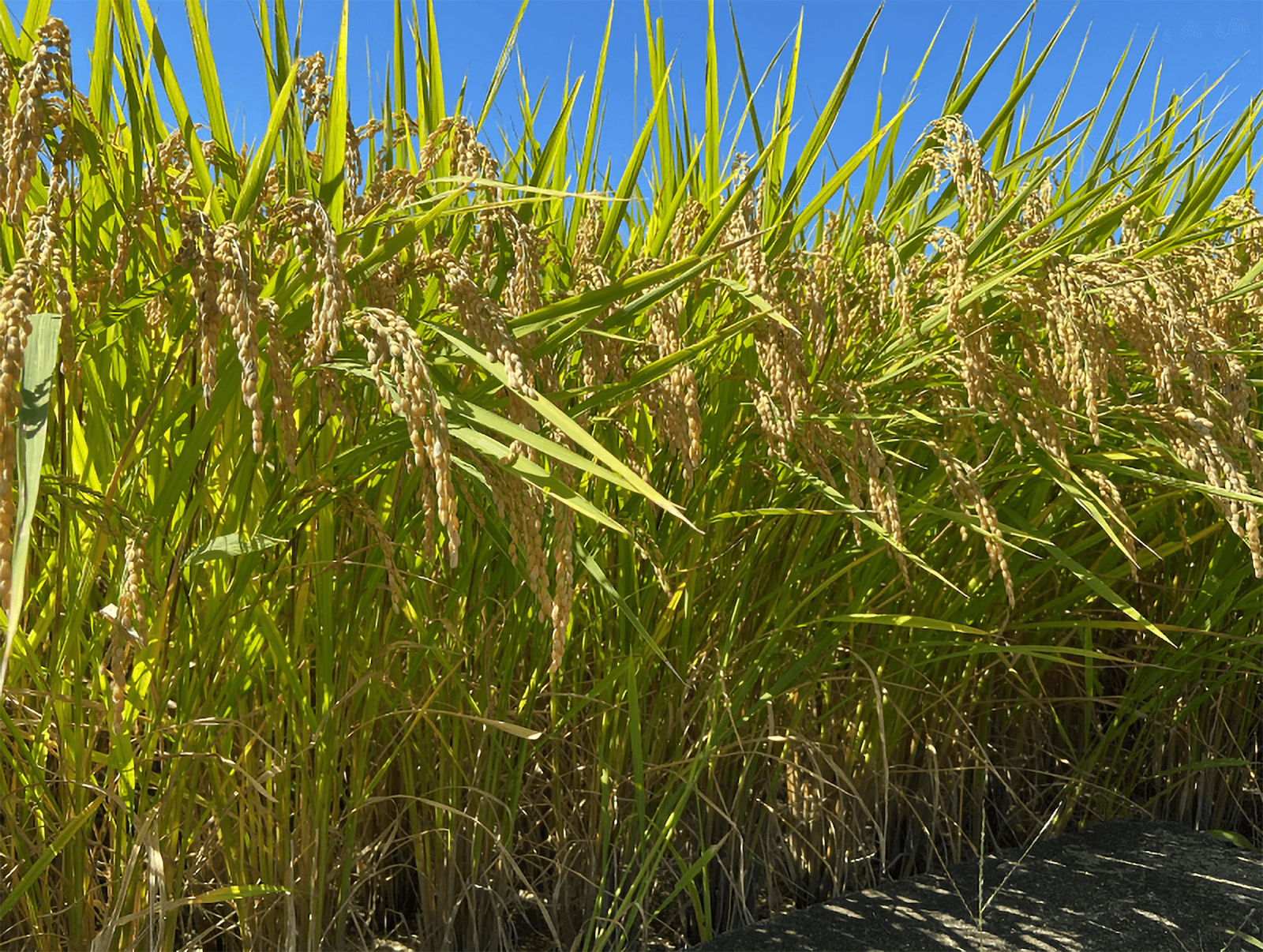

■田んぼに整然と並ぶ稲穂

例えば、日本の田んぼでは当たり前の“整然と並ぶ稲穂”について考えてみましょう。

農家の立場からすると、田植え、稲刈りといった作業工程を考えると稲は当然直線的に並んでいることが求められます。同時に、より高い単収を上げるためには、それらが必要最低限の間隔に保たれるべきで、結果として稲は等間隔で直線的に植えられることになります。いわばこれは、主目的を追求した必然的な結果としての景観になります。

一方で、農作業をよく知らない都会の子供が、秋の風に一斉になびく黄金色の稲穂を初めて見たときにはほぼ間違いなく「きれい」と表現すると思います。

■農道の脇の雑草処理

別の例も挙げてみましょう。地方の農家を訪ねると、ほとんど人が通らない農道の脇でも、わざわざ草刈り機を使い、手間と時間をかけて雑草を処理している風景にたびたび出会います。

これも、農家からすると安全な農道の維持保全であり、虫害を抑えるためという主目的を持った行為であって、よもや自分たちのそういった行為が「景観の保護」と、良好な景観がもたらす「交流人口創出」「地域活性」といった効果につながっているとは思っていないと思います。

仮に、もし地方の自治体の観光課や産業振興課が「交流人口創出」「地域活性」を目的とした“観光予算”を立て、その予算でこの作業を行うとしたら、とんでもない支出になることは想像に難くないと思います。

農業の競争力を高めることで「生きている景観」を保つ

また、先ほど紹介した菊地氏(現在は山梨大学大学院総合研究部生命環境学域准教授)の研究論文によると、世界遺産に登録のある「コロンビアのコーヒー生産の文化的景観」においても、この場所の景観を持続するためには生産者が作物の生産により十分な収入を得られるために競争力を高めると同時に、「生産に関する生きている景観」を両立させることが重要だと言及しています。

氏はこの研究論文の結語の中で、農業景観のような文化的景観が、世界遺産の条件である真正性(本物であること)と完全性を満たし、維持していくためにはやみくもにその景観を「保存」するのではなく、地域経済を成り立たせる活動を持続しながらそういった形式を継承していく「生きている文化遺産=リビングヘリテージ」として、一定の変化を許容しながら保存されていく重要性を説いています。

つまり、農業の主たる目的である作物の生産を管理するために、必然性を追求した結果成立する景観と、その「景観の付加価値」を維持するために景観の付加価値(例えば観光価値)を直接収益に繋げるだけではなく、農業生産の競争力を高めることでこの景観を保護することが重要であるということです。

「生きている景観」が秘める日本の農業を変える可能性

この、日々の生産活動が継続しているから保たれる「生きているからこその美しい景観」は、日本の民藝の世界でよく使われる「用の美」の考え方にとても近いものであるような気がします。

この農地や農業が持つ「自然と人工が折り重なっている」こと、「実用性を追求した結果もたらされる美しさ」、先ほど紹介した「多義性」やそれらが緩く関連づいている「領域をまたぐ循環性」に、今後の日本の農業を変える何か大きな可能性が隠されているなんてことはないでしょうか。

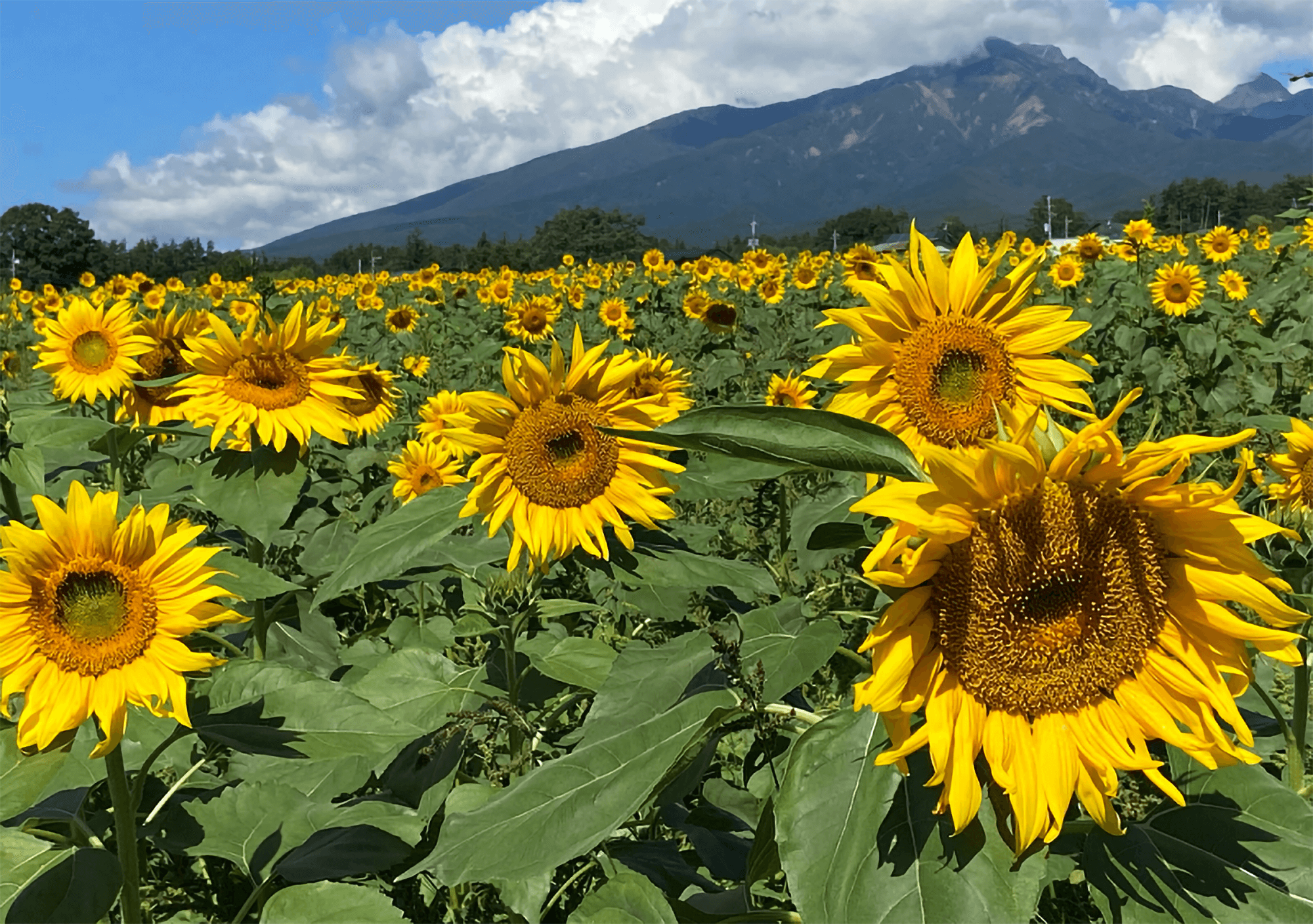

※緑肥として植えられるひまわりなども、主目的は別にありながら、豊かな景観を提供していると言えます。

人工的に作られる粗野

いま、都会で「雑木の庭」というカルチャーが流行っています。雑木の庭とは落葉樹や常緑樹、中低木を雑木林のように植え、季節による移ろいを楽しみ、自然を身近に感じる庭です。

便利と快適を追求し、コンクリートジャングルを広げてきた都市が、お金と手間をかけて地方ではいくらでも見つかる、こういった場所をわざわざお金をかけて作るというのは、地方に住む方にとっては不思議ではないでしょうか。

筆者はこの話を聞いた時に、ファッション業界でここ数年ブームになっていたダメージジーンズを思い出しました。

もともとゴールドラッシュや鉄道労働者の間で着られていた服が、おしゃれ着として都会的ビジネスの中でも受け入れられるようになった後、今度は履き古して傷が付き、穴が開いたものが「おしゃれな」ものとして評価されるようになり、今では新品の時点ですでに色落ちし、穴が開いているものが高価に販売されています。

この傷や穴も、人間が人工的に施したことが分かる整然としたものではなく、いかにも長年履き古したもののように見えることがおしゃれのポイントだそうです。本来は自然に任せておけば獲得できる「価値」を、都会の人は手間とお金をかけて手に入れていると言えなくもないのです。

日本の農業の再定義に向けて

今回ご紹介した「農業景観」だけでなく、農業そのものの持つ価値を「食物を生産するだけのなりわい」としてみるだけではなく、もっと総合的に評価していくこと、もしくは日本の農業に従事する皆さんだからこそ逆に気付くことができてていない、多面的な価値を可視化し、日本の農業の復興/再評価に繋げていくこと。

こういったことに、本コラムの新章ではチャレンジしていきたいと思います。改めて「さあ、農業よ、まだまだお前の力はこんなもんじゃないだろ」という気概をもって。

シリーズ『アグリ5.0に向けて〜"非"農業の現場から農業を見る〜』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日