(株式会社ルートレック・ネットワークス)

第1回、第2回、第3回のコラムでは、国内における環境制御装置の歴史や、オランダの施設園芸への国内への影響、UECSの開発と施設園芸への導入についてご紹介をしました。第4回では、スマート農業や施設園芸の知的財産権について、ご紹介します。

スマート農業は先端技術分野として、特許やデータの高度な利用など知的財産権につながる要素も多いと思われます。本コラムでは、スマート農業と施設園芸における近年の技術開発やデータ利活用の側面と知的財産権について考えてまいります。

施設園芸分野の特許出願動向

特許庁では産業分野ごとに「特許出願動向調査」というレポートを毎年公表しています。本コラムに関係するものとして、平成29年3月に公表された「施設園芸農業」参考文献1)、令和3年2月に公表された「スマート農業」参考文献2)の概要報告があります。農業分野での動向調査は比較的多く、特許庁でも注目しているものと思われます。

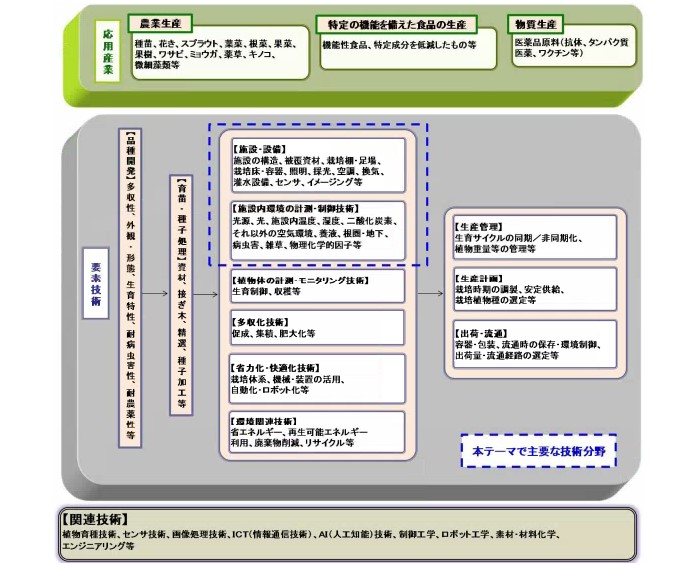

施設園芸の技術俯瞰図

「施設園芸農業」に関するレポートでは、まず技術俯瞰図として、施設園芸分野の要素技術などを整理しています。

下図では品種開発から出荷・流通に至るまで、多くの要素技術を取り上げています。それらの中では「施設内環境の計測・制御」や、「植物体の計測・モニタリング」といったスマート農業との関連が深い要素技術についても触れられています。

「施設園芸農業」の技術俯瞰図

出典:平成28年度特許出願技術動向調査報告書(概要)施設園芸農業、特許庁 参考文献1)

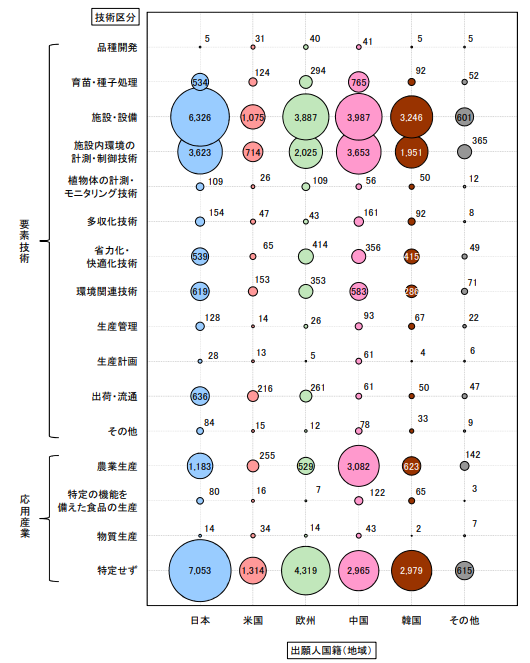

出願人国籍別の出願件数

また本レポートでは、そうした要素技術に対応した技術区分別に、出願人国籍別の出願件数を下図に整理しています。

技術区分別-出願人国籍別出願件数(日米欧中韓への出願、出願年(優先権主張年):1990〜2014 年)

出典:平成28年度特許出願技術動向調査報告書(概要)施設園芸農業、特許庁

この図では、「施設内環境の計測・制御技術」の出願件数は、日本と中国がほぼ同数で、欧州や韓国が次いでいます。一方でレポート中には、「2000 年代以降、中国及び韓国籍出願人が出願件数を大きく増やし、日米欧州国籍出願人のシェアは低下している。」とあります。日本の本分野での特許出願件数は国際的にも高いと言えますが、中韓両国の出願件数もそれに匹敵しており、今後の動向が注目されます。

スマート農業分野の知財出願動向

スマート農業とは

次に、「スマート農業」に関するレポートでは、スマート農業について以下の定義を述べています。

『スマート農業は、フィジカル空間を構成する圃場(露地)や施設において、植付、生育

管理、収穫、ポストハーベスト等の農作業が行われ、各段階でセンシング技術により収集

された各種情報はビッグデータとしてサイバー空間におけるプラットフォームを通して共

有され、AI 等の最新の技術を駆使して解析されることで、より生産性の高い、付加価値の

高い農業生産を目指すものである。』

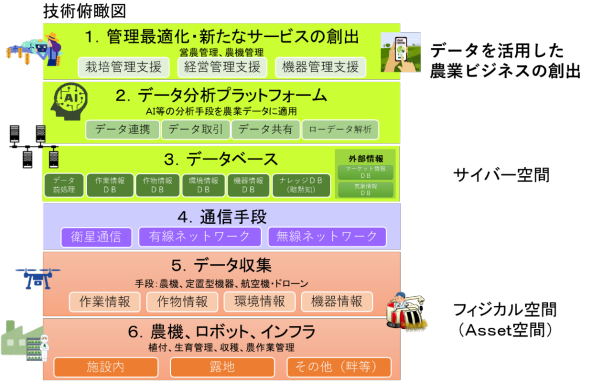

技術俯瞰図

そして、サイバー空間からフィジカル空間に亘って6つのレイヤーに分類し、技術俯瞰図として示しています。

「スマート農業」の技術俯瞰図

出典:令和2年度特許出願技術動向調査結果概要 スマート農業、特許庁

技術俯瞰図には施設園芸分野に関係するキーワードとして「栽培管理支援」、「経営管理支援」、「機器管理支援」、「データ連携」、「作業情報」、「作物情報」、「環境情報」、「機器情報」、「施設内」などがみられ、サイバー空間でもフィジカル空間でも、施設園芸に係わる要素は多いと考えられます。

日本発特許出願の強み

調査結果の概要として、出願人国籍・地域別出願ファミリー件数について、合計(2010 年〜2018 年)が14,476 件、うち中国籍7,626 件(52.7%)、次いで、日本国籍2,195 件(15.2%)、米国籍1,824 件(12.6%)、欧州国籍1,280 件(8.8%)とあり、中国の占める割合が突出しています。出願人について、2010〜2014 年は上位8位を農機会社が占め、2015〜2018 年はデータ解析(Grow Solutions Tech、IBM)、植物工場(深セン春沐源)に関連した企業が上位にランクイン、とあり変化がみられます。

さらに、中国籍出願人に比べると日本国籍出願人の強みがあると思われる分野として、「車両ロボットやそれからのデータ取得」をあげています。また、センシングに関する日本の強みとして「味」、「香り」、「組成」をあげ、「日本は農作物の成分測定に代表されるセンシング技術に強く、高付加価値化につながる新たなセンサの開発等により、世界をリードできる可能性がある」と述べています。

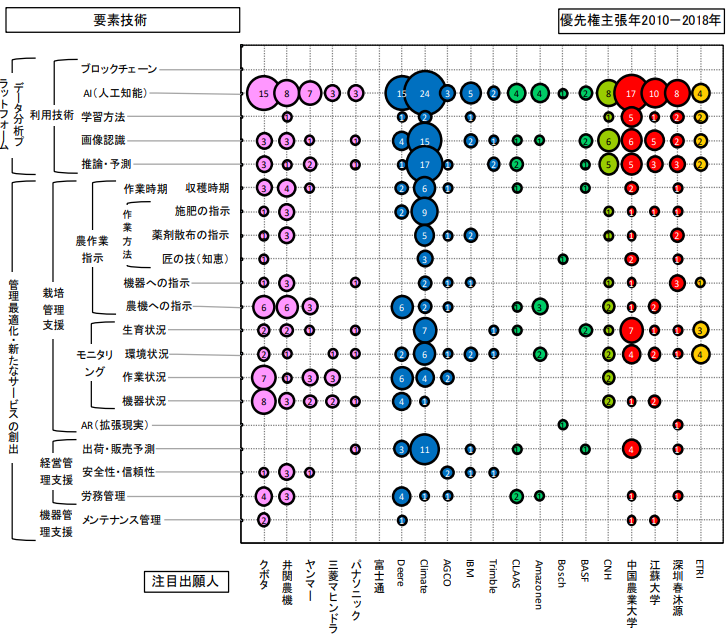

AIが付与された特許の出願状況

同レポートでは、「AI(人工知能)」が付与された特許の出願傾向を注目出願人の間で比較しています。そこでは、サイバー空間に軸足を置く企業である Climateについて「特に、経営管理支援の「出荷・販売予測」に関する特許出願が多かった」とし、「サイバー空間に軸足を置く企業は、アプリケーションを使った計画策定や工程管理などの営農管理に注力していると考えられる」と述べています。他にも日本の農機メーカーや中国の大学のAI利用技術や栽培管理支援に関する特許出願が多くみられます。

「AI(人工知能)」が付与された特許の出願傾向

出典:令和2年度特許出願技術動向調査結果概要 スマート農業、特許庁

各国のスマート農業に関する政策

同レポートでは、各国のスマート農業に関する政策についても触れています。中国については、「「国家「十三五」科学技術発展計画(2016-2020 年)」の農業重点分野の農業情報化に関して、①農業生産、経営、管理とサービス情報化全体水準の向上、②農業情報化データ標準と技術標準体系の構築、③農業 IoT国産プロセッサチップとセンサ主要部品の市場シェア 30%以上獲得がコア指標とされている」とあり、「国家重点研究開発計画において、2016 年度から 2018 年度まででスマート農機装備分野に 223 億円を投入し、49 プロジェクトが実施された」としています。中国が国内農業の情報化と関連産業の育成を指向していることが伺えます。

施設園芸に関する提言

最後に同レポートでは、提言・示唆として様々なアピールをしています。うち、施設園芸分野にも関係することとして、データの取扱いや利活用について以下の記述があります。

『複数の競合する農機会社から提供される農業データ、及び付加価値の高い作物の栽培を 可能とする生産者が備える匠の技を広く活用するためには、データの標準化を行うととも に、データの流出や目的外使用などデータ提供者の懸念を払拭することが必要であり、デ ータセキュリティやトレーサビリティ確保のための仕組みを整備し、データ提供者には、 適切なインセンティブ付与等の保証される仕組みを構築することで、データの連携、共有、 提供を広く進めるべきである。』

国内ではWAGRIと呼ばれるデータ連携基盤が整備、運用されており、施設園芸に係わるITベンダーなどの参加を促進しています。そうした場におけるデータ提供者の懸念払拭、データ提供へのインセンティブ付与など、今後も重視されることと考えられます。

農林水産省によるノウハウ保護とデータ利活用の施策

農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン

こうしたデータの取扱いについての提言に関連することとして、農林水産省では「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン〜農業分野のノウハウの保護とデータ利活用促進のために〜」参考文献3)を、令和2年3月に策定しています。その背景・趣旨として、以下を述べています。

『スマート農業を普及させるためには、農業者が安心してデータを提供できる環境を整備し、農業分野におけるビックデータやAIの利活用を促進する必要があります。そこで、データの提供者(農業関係者)及び受領者(農業機械メーカー、ICTベンダ等)の契約の考え方及びひな形等の内容とするガイドラインをとりまとめました。』

ガイドラインの意味すること

そこでは、「農業データの利活用による生産性や品質の向上を実現する必要性から、農業分野の特殊性を踏まえたデータの利活用促進とノウハウ保護に関するルールづくりのため」に策定したとあり、データ提供者側のノウハウ保護を重視しています。

さらに、「農林水産省の補助事業等を用いて、スマート農機、農業ロボット、ドローン、IoT機器等を導入する場合は、そのシステムサービス(ソフトウエア)の利用契約を、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に準拠させることが令和3年度から要件化されました。」とあり、関連する補助事業においてのノウハウ保護が制度化されています。

スタディーグループ活動におけるデータ共有

施設園芸生産者のスタディグループ

今後はこうした制度によって、データの提供や共有・連携が、一定の保護のもとで促進されると考えられます。一方で、施設園芸生産者のグループ活動として、スタディーグループが注目されています。スタディーグループでは、生産者間での環境データや生育データなどの共有を行い、指導機関やコンサルタントなどの助言を受けながら、栽培の改善や向上をはかるものです。オランダの施設園芸において生産者同士の自主的な勉強会活動として行われたもので参考文献4)、日本でも近年全国的にひろまりつつあります参考文献5)。

スタディグループでのデータ取得・共有

スタディーグループ活動では、環境計測機器や環境制御装置、各種モニタリング機器を用いながら、それらから得られるデータを勉強会の中で共有し、作物の生育や栽培の状況についての相互比較と意見交換の中で、お互いの切磋琢磨がなされています。そこではスマート農業分野の機器やサービスの利用が必須であると言えます。また活動は生産者間や指導機関などとのデータの共有が前提となるため、その範囲でのデータの利活用はオープンに行われています。

高知県の事例

スタディーグループ活動は、JAの生産部会単位や、地区単位での場合が多く見られます。一方で、高知県が中心に開発を進めるIoPクラウド参考文献6)においては、県下の施設園芸生産者を対象に環境データ、出荷データや栽培に係わる各種データを収集し、生産や販売の向上に活用する動きがみられます。施設園芸先進県の高知県では、第2回のコラムでも紹介したようにオランダの施設園芸技術を参考にし、生産者によるハウス内環境データをもとにした環境制御による収量向上も盛んに行われてきました。今後はIoPプロジェクトを活用し、地域のグループ活動などにデータをフィードバックすることも考えられるでしょう。高知県では生産者との取り決めのもとでデータを保護し、県とJAの連携による営農支援に活用するよう取り組まれています参考文献7)。

今後の展開

本コラムでは、スマート農業と施設園芸に関する知的財産権として、技術開発などに係わる特許出願動向と生産者が提供するデータの保護や利活用について紹介しました。今後は技術開発から生まれる製品やサービスの利用においても、生産現場で発生するデータの重要性が一層高まることでしょう。生産者や関係機関、企業はこうした知的財産権の保護と活用の両面に、これからも留意する必要があるものと考えます。

株式会社ルートレック・ネットワークス

AI自動潅水施肥システムのゼロアグリの製造、販売をしています。

シリーズ『施設園芸とスマート農業の展開』のその他のコラムはこちら

当該コンテンツは、担当コンサルタントの分析・調査に基づき作成されています。

公開日