更新日

「農地所有適格法人」の農業参入

- 法人による農地取得の基本的要件は、個人と同様です。

- 法人が農地所有適格法人の要件を満たせば、農地の所有が可能(農地所有適格法人は農地を借りることも可能)です。

- 農地所有適格法人の要件の審査は農地法第3条の許可申請や農用地利用集積等促進計画作成の時点で行われます。

1.農地所有適格法人の要件 (農地法2③)

次の要件のすべてを満たす必要があります。

① 法人形態要件

株式会社(株式の譲渡制限があるものに限る)、農事組合法人、持分会社

② 事業要件

主たる事業が農業※(自ら生産した農産物の加工、販売等の関連事業を含む)

※売上高の過半。法人が新規就農の場合は、今後3箇年の売上高の見込みによる。

③ 議決権要件

「農業関係者」(注1)が総議決権の過半を占めること(注2)

(注1)「農業関係者」とは

法人の行う農業に常時従事(原則年間150日以上)する個人、法人に農地の権利を移転した個人等。農業関係者以外の構成員の保有できる議決権は、総議決権の2分の1未満に限られますが、その構成員の範囲には制約はありません。出資については、原則として、当該法人に出資する法人は、農業関係者に含まれません(=総議決権の2分の1以上の出資はできません)

(注2)議決権要件の特例

1) 親会社-子会社間の議決要件の特例

子会社が農業経営改善計画に、親会社(農地所有適格法人に限る)からの出資に関する事項を記載し、市町村の認定を受けた場合には、子会社の総議決権に占める親会社の議決権割合は、子会社の農業関係者の議決権割合としてカウントされます(基盤強化促進法第14条の2第1項)。→法人(親会社)が、子会社(農地所有適格法人)の総議決権の2分の1以上出資することも可能となります。

2) 食品事業者等との連携(農業経営発展計画制度)による議決権要件の特例

農業経営発展計画制度は、経営基盤強化促進法改正により、2025年4月より始まった制度です。本制度は、農地所有適格法人が、出資により食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展させるための計画(農業経営発展計画)について、農林水産大臣の認定を受けた場合に、議決要件の特例が措置されます(基盤強化促進法第16条の5)。

<特例の内容>

計画について大臣の認定を受けた場合には、農地所有適格法人について、

ア 農業関係者が1/3超の議決権を有していること

かつ

イ 農業関係者+食品事業者等が1/2超を有していることを要件とすることとされます。

④ 役員要件 ※

次のいずれにも該当すること

ア 役員(取締役、業務執行役員、理事)の過半が農業に常時従事する構成員(原則150日以上)であること

イ 役員又は重要な使用人(農場長等)の1人以上が農作業に従事(原則年間60日以上)すること

※ 次の場合には役員要件の特例があります。

認定農業者である親会社の役員を子会社(農地所有適格法人)の役員と兼務させる場合、一定の要件を満たした上で、子会社が農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けた場合、当該計画に記載された兼務役員は、子会社の農業に常時従事する役員と同様に取り扱われる。

〔要件〕

- 親会社が子会社の総議決権の過半を有していること

- 親会社が認定農業者かつ農地所有適格法人であること

- 兼務役員が親会社の行う農業の常時従事者かつ親会社の株主であること

- 兼務役員が子会社の行う農業に年間30日以上従事すること(構成員(株主)であることは求めない。)

2.農地の権利(所有権、賃借権)取得

[1] 農地法の許可を受ける方法

農地の権利を取得するための要件

農地の所有権を含む権利取得の許可申請時、法人が次の①、③の基本の要件※1を備え、かつ②農地所有適格法人要件(前述1参照)を満たすことが必要です。

① 全部効率利用要件

全ての農地を効率的に利用すること

② 農地所有適格法人要件

法人が農地所有適格法人であること※2

③ 地域との調和要件

周辺の農地利用に支障を与えない利用方法であること(地域計画の達成、農地集団化、農作業の効率化などに支障を生じないこと)

(※1)①③の要件については、「新規就農(個人が農業参入する場合)」【Ⅰ】1基本の要件を参照のこと。

(※2)農地所有適格法人以外の一般法人の場合は、解除条件付き貸借となります。)「一般法人が農業に参入する場合」を参照のこと。)

農業委員会への許可申請

原則、売主(貸主)との共同申請が基本となります。申請書等の記載では、前述の基本的要件関係の事項と併せ、農地所有適格法人の要件に係る事項として、農地所有適格法人としての事業等の状況(構成員全ての状況等)を具体的に記述する必要があります。

[2] 機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」により権利を取得する方法

1 概要

この方法は、農地中間管理事業法に基づき、機構が作成し、都道府県知事が認可・公告する「農用地利用集積等促進計画」(注)によって農地の貸借等を行うものです。

促進計画は、市町村が作成・公告した地域計画の実現のため、機構が作成し、機構と出し手、機構と受け手の貸借関係をまとめた計画です。

機構が促進計画を作成するに当たっては、関係農業委員会の意見を聴くとともに、地域計画の区域内の農地については市町村、それ以外のものについては利害関係人の意見を聴き、その結果を付して、都道府県知事に認可を申請します。都道府県知事は、促進計画が要件を満たすときは、認可・公告します。

この公告があったときは、促進計画に基づく権利の設定等の効力が生じます。この方法による権利移動については、農地法の許可は不要です。

(注)2022年の基盤強化促進法改正により、市町村が地域計画(目標地図を含む)を定め、その実現を図るため機構を活用した農地の集積・集約化を図ることとされました。こうした中で、公的主体が関与する農地の権利設定手続きも見直され、市町村が作成する「農用地利用集積計画」は、2025年4月から機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」に統合一本化されることとなりました。なお、2025年3月末日(それまでに地域計画が定められ公告されたときは、その公告の日の前日)までは経過措置として、市町村の「農用地利用集積計画」も引き続き活用可能とされていました。

2 機構から農地を貸借する手続き

① 農地所有適格法人が機構による促進計画により、賃借権の設定を受けたいときは、就農希望地の市町村(農業委員会)に(又は機構に直接)申し出て、機構に農用地利用集積等促進計画を作成してもらうことになります。

② 機構は、地域計画の区域内の農用地等について促進計画を定める際には地域計画の達成に資するようにしなければならないとされています(基盤強化促進法22の5)。

したがって、機構が促進計画により、農地の賃借権の設定等を行う場合は、その受け手が地域計画(目標地図)に「農業を担う者」として位置付けられている(又は位置付けられる見込みがある)必要があります。

この確認等のためにも、先ず、市町村又は農業委員会に事前に相談されることが重要です。(地域計画は一度策定して終わりではなく、策定後も地域農業の実情に応じて随時 変更をしていくこととされています。)

③ 機構は、地域計画の実現のため、目標地図に即して、出し手・受け手の希望条件を踏まえて、貸借の開始時期、貸借の期間、借賃、借賃の支払い方法等について調整を行い、調整後、機構は促進計画を作成することとなります。(多くの機構は月1回以上の促進計画を作成するとしているなど、農業者の意向に即し柔軟の対応ができるようになっています。)

④ 機構は、促進計画の都道府県知事の認可・公告を経て、受け手に対して農地を貸し付けることとなります。公告があったときは、促進計画の定めるところにより賃借権の設定等がなされたものとみなされます。促進計画による権利の設定等に関しては、農地法第3条第1項の許可は不要です。

⑤ 機構から申請を受けた都道府県知事は、促進計画の認可に当たり、受け手については次の要件を満たしているかどうかをチェックすることとなります。

受け手要件としては次のことが定められています(中間管理事業法18 ⑤)

ア 賃借権設定等を受けた後、農地の全てについて効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること

イ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること(農地所有適格法人の要件審査に問題が無ければ、イの要件は、当該法人(農地所有適格法人)には適用されません。

⑥ 機構が促進計画を作成するに当たっては、受け手に次の書類の用意をお願いする場合もあります。ご理解ください。

- 現に使用収益等している農地の利用状況

- 耕作に必要な機械の所有の状況

- 権利設定等を受ける農地所有適格法人の事業等の状況(事業の実施状況、構成員の状況、業務執行役員の状況等)

なお、これらの書類を省略できる場合もありますので、詳細は機構にお問い合わせください。

いずれにしても、農地を買ったり借りたりする場合は、就農予定の市町村又は農業委員会に事前にご相談ください。また、機構にも相談窓口が設置されていますので、お気軽にお問い合わせください。

(参考)農地所有適格法人の農業参入の動向

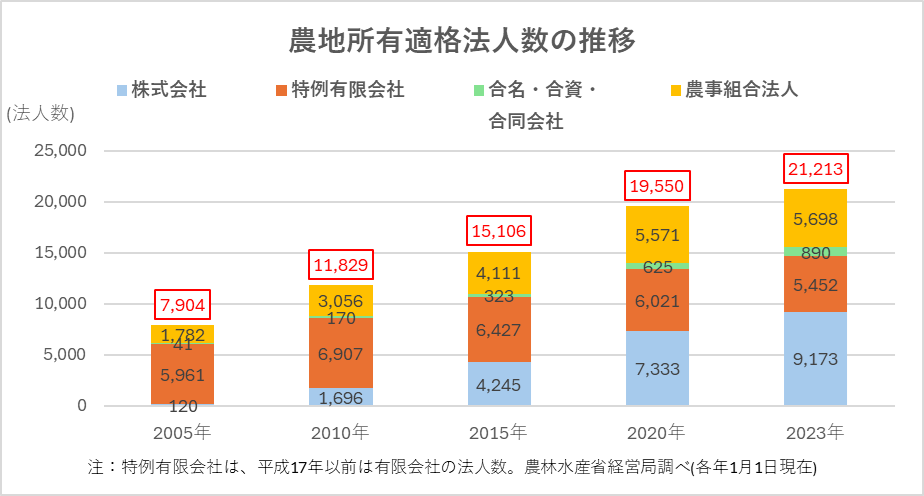

農地を利用して農業経営を行う農地所有適格法人は、2023年1月1日現在2万1,213法人となっています。

法人形態別の割合は、株式会社(44%)、特例有限会社(26%)、農事組合法人(27%)等です。2009(平成21)年の農地法改正により、株式会社が認められたこともあり、総数は改正前の約2倍に増加しています。

主たる営農類型別の農地所有適格法人数は、米麦作9,822法人(46%)、野菜3,668法人(17%)、畜産3,469法人(16%),果樹1,367法人(7%)などです。一方、株式会社では、野菜を主たる作目とするものが多くなっています。

農地所有適格法人の総経営面積は64万2,225ha(1法人当たりの平均面積は30.3ha)です。

当該コンテンツは、「一般社団法人 全国農業会議所」の分析に基づき作成されています。