更新日

1.「農」と福祉の連携

(1) 農福連携とは

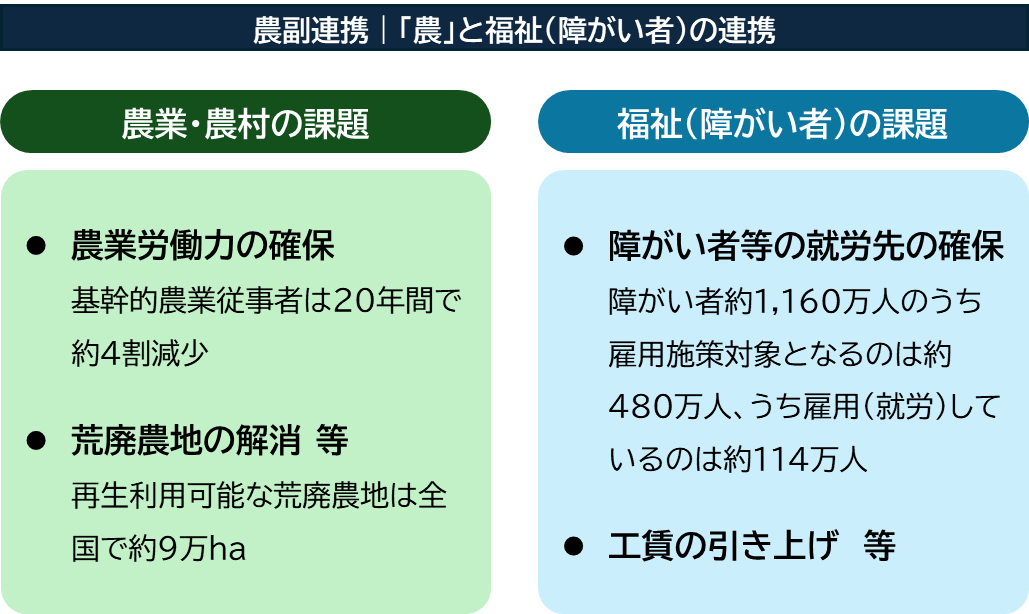

農福連携は、農業と福祉が連携し、農業分野での障がい者の活躍を通じて、農業経営の発展とともに障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を促す取組です。

働き手の確保や荒廃農地の解消等が課題の農業分野、就労先の不足や工賃、賃金の低さ等が課題の福祉分野の双方が、互いの課題解決と利益の享受を相互の連携に見出した動き(Win-Winの取組)とも考えられます

近年、農業分野での労働力の確保が喫緊の課題となる中で、農福連携の取組が各地で盛んになっています。

(2) 農福連携の種類

農福連携の取組については、次のような様々な形が見られます。

① 障がい者就労施設が農作業を請負、障がい者が農業者の農場で農作業を実施(施設外就労)

- 障がい者就労施設と農業者間で農作業の請負契約を締結し、農業者は施設に請負報酬を支払う。農場での作業指示等は、同行の施設の支援スタッフが実施

② 農業経営体が障がい者を雇用

<事例>

京丸園(株)|静岡県浜松市

- 1996年から毎年1名以上の障がい者を新規雇用。従業員106名中、障がい者は25名

- 障がい者視点で農作業の体制を整備。作業効率化が進み、経営規模と生産量が拡大

- 障がい者雇用数に比例し売上増加(28年間で9倍に拡大)

③ 障がい者就労施設が農業参入

<事例>

社会福祉法人ゆずりは会菜の花|群馬県前橋市

- 施設を利用する障がい者20名以上が全員、年間を通じて農作業に従事

- 認定農業者・地元JAの正組合員として地域農業の重要な担い手に

- 平均工賃は7.6万円となり、県平均の約4倍を実現(2022年)

④ 民間企業の特例子会社※が障がい者を雇用して農業に進出

- 特例子会社614社(2024年6月1日現在)中60社が農業活動を実施(農林水産政策研究所調べ)

※特例子会社とは、企業が障がい者の雇用を促進する目的で作る「子会社」

⑤ 都道府県等が障がい者の働きやすい環境づくり(ジョブトレーナーの育成等)を推進

⑥ 農業協同組合や市町村の取組(農福連携のマッチング等)

2.農福連携の現状

(1) 農福連携の取組状況

① 農福連携の取組主体数の推移

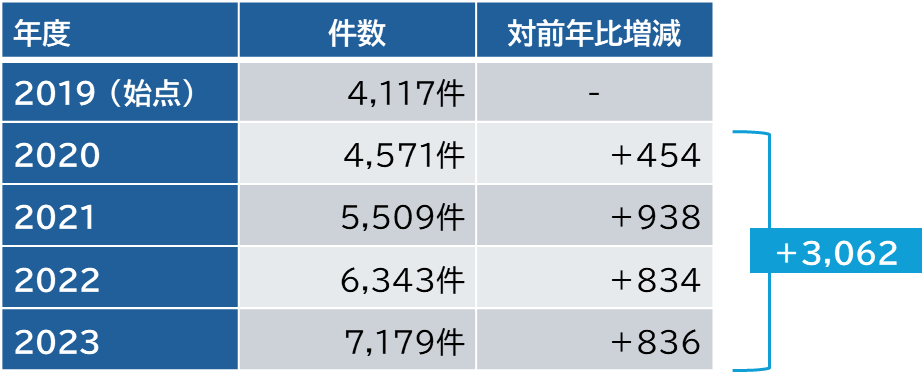

農林水産省の資料(「農福連携をめぐる情勢」(2025年2月 農林水産省 都市農村交流課)によると、2023年度末時点の農福連携の取組主体数は、7179件※となっています。

2019〜2023年の4年間で、新たに3,062件の農福連携の取組主体が新たに創出され、「農福連携等推進ビジョン」(「農福連携等推進会議」2019年決定)が掲げた2024年度末目標「農福連携に取り組む主体を新たに3,000創出」を達成しております。(下表参照)。

※農福連携の取組主体数は、農業経営体等(農業経営体及び農業協同組合)による取組、特例子会社による取組、障がい者就労施設(A型)、障がい者就労施設(B型)による取組の合計値であります。主な内訳は、次の②のとおりです。

② 農業経営体等及び障がい者就労施設の取組状況

〔農業経営体等による取組〕

2023年度末時点の農福連携の取組主体数7,179件のうち、その約半数の3,399件(前年度3,000件)が農業経営体等による取組となっています。一方、2024年2月1日時点の全国の農業経営体等数は883,300経営体であることから、農福連携に取組む農業経営体等が全体に占める割合としては、0.38%となっています※。

※農業法人を対象とするアンケート(公益社団法人日本農業法人協会「農業法人白書2021」)によると、回答した農業法人1,426法人の約25%が農福連携に取組んでいると回答しており、比較的経営規模の大きい農業法人において、より農福連携が取り組まれていることがうかがえます。

〔障害者就労施設(福祉サービス事業所)の取組〕

2022年度時点で農福連携に取り組んでいる障がい者就労施設のうち、A型事業所※数は703(前年度641)事業所で、全国のA型事業所数(4,414)に占める割合は15.93%となっています。また、同年度に農福連携に取り組んでいるB型事業所※数は3,017(前年度2,651)事業所で、全国のB型事業所数(16,187)に占める割合は18.64%となっています。

このように障がい者就労施設においては、全体の2割弱の施設が何らかの形で農福連携に取り組んでいます。

※A型事業所とは、一般企業での就労が困難の人に、雇用契約を結んだ上で就労する機会を提供する等の障がい福祉サービス施設。B型事業所は、一般企業での就労が困難の人に、雇用契約なしで就労する機会を提供する等の障がい福祉サービス施設。

3.農福連携の効果と課題

一般社団法人日本基金「農福連携に関するアンケート調査結果」(2023年3月17日)によりますと、農福連携に取組む農業側、福祉側ともに、農福連携による「プラスの効果」を実感する一方、今後の課題としては次のことが挙げられました。(上記「農福連携をめぐる情勢」)

① 効果

農業経営体

農福連携に取組む農業経営体の約8割が「収益性向上に効果あり」、約6割が「人材として障がい者等が貴重な戦力となった」と回答しており、農業経営へのプラスの効果が認められます。このほか、農福連携に取組む農業経営体の半数以上が「農産物の年間売上高が増加した」、「労働力確保で営業等の時間が増加した」と回答しています。

福祉サービス事業所

農福連携に取組む福祉サービス事業所の約8割が「体力がついて長い時間働けるようになった」、約6割が 「過去5年間の平均賃金・工賃が増加した」、「表情が明るくなった」と回答しています。利用者へのプラス効果が認められます.

② 今後の課題

農業経営体

農福連携に取組む農業経営体の44.3%が「障がい者等を受け入れる上での課題」として、「労働時間と農作業の調整等、スケジュールの調整」と回答しており、次に回答割合が高い順に「通年で働いてもらうための作業の創出」、「農作業の手順や技術を教えること」、「ほ場でのトイレ・休憩所の確保」、「農作業中の障がい者等の健康・安全管理」、「コミュニケーション」となっています。

福祉サービス事業所

農福連携に取組む福祉サービス事業所の約5割が「農福連携を進める上での課題」として、「販路の確保」、「障がい者等の特性に応じた作業の創出」、「農産物等の安定生産」と回答しており、次に回答割合の高い順に「農作業中のトイレの確保」、「通年で農作業等の創出」、「農業技術の習得」となっています。

4.農福連携に取り組む際の支援

(1)新しく農福連携に取り組む際のポイント

農福連携に新しく取り組む際に大切なことは、「出来ることから始めること」です。

農業現場においては、農福連携に「踏み出しにくい」状況として、どうやって始めてよいか分からない、福祉の側のことを良く知らない、受入などに手間と費用がかかるのではないか等があります。同様に、障がい者就労施設の側でも、農業参入するのに不安を感じていることもあると思います。

こうした不安の解消には、農業サイド・福祉サイド双方がお互いを理解し、良好な関係を徐々に作り上げるなど、段階を踏んで取組を実施することが現実的な対応と考えられます。

(例)

【最初の段階|ステップ1】

-農福連携について知る。お互いの理解を深める段階-

- 専用ポータルサイト「ノウフクWEB」の検索や各都道府県設置の「ワンストップ窓口」への連絡などで、農福連携を知る。

- 農作業体験や職場実習などを受け入れる。

【次の段階|ステップ2】

-障がい者就労施設などに農作業を委託する。施設外就労の活用-

障がい者の正規雇用に不安がある場合や繁忙期などの人手不足を解消したい場合向けの対応です。

施設外就労の本契約に際しては自治体の福祉事務所の助言を受けながら、双方が条件等を相談して決めこととなります。

施設外就労を始めるには、各都道府県のワンストップ窓口への相談のほか、以下の方法があります。

- 障がい者就労施設と農家・農業法人等が直接交渉する

- 都道府県、市町村、JA等から、障害者就労施設や農家・農業法人等を紹介してもらう

- 地域の共同受注窓口を活用する

【最終段階|ステップ3-①】

-農業者が障がい者を直接雇用する-

農業者が障がい者を直接雇用し、作業指示や労務管理などを自ら行うものです。この段階に進む事前準備としては、任せる仕事や求める人材の明確化、障がい者とのコミュニケーション術の習得、職場の受入環境の整備などが重要です。

農業者が障がい者を雇用したい場合は、農業分野での就職を希望する障がい者を見つける必要があります。先ずは、最寄りのハローワークにご相談下さい。求人申し込みなどの結果、農業分野での就職を希望する障がい者が見つかり、試用期間を経て問題なければ、正式採用となります。

この段階の発展・成功事例としては、前記、京丸園(株)(静岡県浜松市)が良く知られています。

【最終段階|ステップ3-②】

-障害者就労施設の農業参入(自ら農業生産を行う) 農地の確保について-

この段階で問題となる事項に、農地の確保があります。

障がい者就労施設を運営する社会福祉法人やNPO法人等が農地を確保したい場合、次の方法があります。※

- 農業目的で農地を借りる方法

- 社会福祉事業等の目的で農地を購入、又は借りる方法

〔農業目的で農地を借りる方法〕

法人として、農業目的で農地を借りるには、次の3つの方法を利用できます。

① 農地法に基づき市町村の農業委員会の許可を受ける方法

許可を受けるに当たっての要件(確認事項)については、(「農地の取得_企業の農業参入」を参照してください。

このほか、② 農地中間管理事業法に基づく手続きによって農地中間管理機構を通じて農地を借りる③ 都市農地貸借円滑法に基づく手続きによって農地(生産緑地)を借りることができます。(参照:「農地の取得_企業の農業参入」)。

最寄りの市町村、農業委員会等への問い合わせ、参入希望先の農地中間管理機構HPなどにより、法人にとって最良の農地利用方式を選択しましょう。なお、農地情報の入手については、eMAFF農地ナビ(農林水産省)が活用できます。

〔社会福祉事業等の目的で農地を購入、又は借りる方法〕

社会福祉事業等を行うことを目的として設立された法人(医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人)として、農業委員会の許可を受けることで、農地を借りることだけでなく、購入することもできます。

-許可を受けるに当たっての確認事項-

- 農地の全てを利用すること

- 周辺の農地利用に支障がないこと

- 農地を法人の目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すること

※(参考)農地を確保せず、農作業に親しむ等が目的の場合

農地の権利を取得せず、気軽に農作業に親しむ、触れ合うのが目的であれば、開設者に利用料を払って農作業をすることが可能な体験農園の利用が適しています(参照:農地の活用_市民農園、貸農園、体験農園)。

(2)今後の農政における農福連携等の位置づけ

① 改正食料・農業・農村基本法(2024年6月5日公布・施行)

同法46条に新たに農福連携が位置づけられ、次の規定が盛り込まれました。

(障がい者等の農業に関する活動の環境整備)

第46条 国は、障がい者その他の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、これらの者がその有する能力に応じて、農業に関する活動を行うことができる環境整備に必要な施策を講ずるものとする。

② 食料・農業・農村基本計画(2025年4月 閣議決定)

改正食料・農業・農村基本法46条の趣旨を踏まえ、障がい者等が農業活動を行うための環境整備に必要な具体的施策の方向が記述されています。

「(農福連携については、)今後、障がい者等が貴重な農業人材として活躍できるよう、取組の更なる拡大に向けた仕組みづくりと認知度の向上、障害者その他の社会生活上支援を必要とする者の社会参画とこれを通じた地域農業の振興が重要である。

このため、農業法人、社会福祉法人等による就労支援、農福連携に関する専門人材の育成、障がい者等が働きやすい生産施設、障害に配慮したトイレや休憩施設、バリアフリーの整備等の支援を行う。また、(略)農業経営体と障害者就労施設のマッチング等を行う地域協議会の拡大、ノウフクの日(11月29日)等による(略)取組の意義や効果の理解促進、(略)多様な者が農業体験を通じて社会参画を図るユニバーサル農園の普及・拡大等を推進する。」

(3)農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)のうち「地域資源活用価値創出推進・整備事業(農福連携型)

令和7年度予算概算決定額 7,389(8,389)百万円の内数

本事業は、農福連携推進に向けた農林水産省の主要な支援措置です※。事業は、農福連携に係るハード対策(施設整備事業)と農福連携に係るソフト対策(推進事業)から成り立っており、各事業主体には交付金(「農山漁村振興交付金」(うち農福連携対策))が支給されます。

事業主体としては、農林水産業を営む法人、社会福祉法人、NPO法人、民間企業等です。事業の概要は、次のとおりです。

① 地域資源活用価値創出整備事業(農福連携型)

障害者が作業に携わる農業生産施設※(栽培ハウス、苗木生産施設等)、加工・販売施設※、安全、衛生面に係る附帯施設(休憩所、トイレ、農機具庫等)の整備を支援するものです。

事業期間:上限2年間、交付率:1/2(上限:簡易整備200万円、高度経営1,000万円、経営支援2,500万円、介護・機能維持400万円)です。

※ 農業生産施設には、農園、園路の整備を含む。加工・販売施設は、事業主体及び連携する者が生産したものが過半を占めることが必要です。

② 地域資源活用価値創出推進事業(農福連携型)(原則、①の整備事業と併せ行うこと)

〔農福連携支援事業〕

-技術習得や分業体制の構築-

- 障害者等の生産技術、加工技術、販売・経営手法等の習得のための研修、視察等(技術習得)

- 作業手順の図化、マニュアル作成(分業体制の構築)

- ユニバーサル農園※の開設、移動式トイレの導入

※ユニバーサル農園|農業分野への就業を希望する障害者等に対し農業体験を提供する農園

-地域協議会の設立及び体制整備-

農福連携を地域で広げるための様々な取組等を支援するものです。

事業期間:上限2年間、交付率等:定額(上限150万円/年、経営支援又は地域協議会の設立及び体制整備300万円/年、作業マニュアルの作成等に取組む場合は初年度の額に40万円加算可能)

〔普及啓発・専門人材育成推進対策事業〕

農福連携の全国的な横展開に向けて取組、農福連携の定着に向けた専門人材(農林水産業の現場でアドバイスする農福連携技術支援者、障がい者就労施設等による農作業請負(施設外就労)のマッチングを支援する人材(施設外就労コーディネーター)等の育成を支援するものです。

事業期間:1年間、交付率:定額(上限500万円等)

詳細については、農水省HPで「農山漁村振興交付金」(うち農福連携対策)に当たって下さい。

※厚生労働省にも、農福連携推進の支援措置がありますので、参照のこと。

(4)省庁横断で農福連携を強力に推進

①「農福連携等推進ビジョンの改訂

2024年6月5日農福連携等推進会議(議長:内閣官房長官、副議長:厚生労働大臣、農林水産大臣、構成員:間係省庁局長、有識者等)で、「農福連携等推進ビジョン」の改訂が行われました。

② 2024年改訂版のビジョンの概要

「地域で広げる」「未来に広げる」「絆を広げる」を新たなスローガンに、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省が連携し、次の施策(新たなアクション)を推進することとされています。

また、新しい重要業績評価目標(KPI)として、2030年度までに4省庁が連携して、農福連携に取り組む主体数を12,000以上※、地域協議会に参加する市町村数を200以上とすることが決定されています。

「地域で広げる」

- 地域協議会や伴走型コーディネーターの活動を通じる地域単位の推進体制づくりを後押し

- 地域での多様の連携やノウフク商品のブランド化

- 現場で農業と福祉をつなぐ専門人材の育成等の取組を推進

「未来に広げる」

- 農業の担い手や農業高校の生徒等への普及

- 特別支援学校の実技・実習要望に対する農業者による協力・支援

- 11月29日を「ノウフクの日」に設定し、ノウフクJAS商品の販売等の取組を推進

「絆を広げる」

- 社会的に支援が必要な人たちの農業での就労

- ユニバーサル農園の拡大

- 林福・水福連携の推進等の取組を推進

(5)ノウフクJAS

ノウフクJAS(2019年3月制定)は、障がい者が生産工程に携わった生鮮食品、これを原材料とした加工食品、障害者が生産工程に携わった観賞用の植物の日本農林規格です。

2025年10月までに、84事業者が認証されています。「ノウフクJAS」は障がい者が携った食品への信頼性を高め、農福連携で生産された農畜産物等の販路の確保・拡大につながることが期待されます。

(6)農福連携の現場を側面から支援する動き

地方農政局等の単位で農業分野における障がい者雇用促進ネットワーク(協議会)が設立されています。行政、福祉、農業等の関係者で構成され、全国で展開する優良事例の紹介、セミナーの開催等の活動を行っています。

また、2018年11月に設立された一般社団法人日本農福連携協会は、ノウフクJASを始めとするノウフク商品のプロモーション活動や、福祉団体、農業団体等はもとより経済団体や地方自治体も巻き込んだ農福連携等応援コンソーシアムの設置、セミナー、「ノウフク・アワード」の選定による優良事例の表彰・横展開等を実施しています。

当該コンテンツは、「一般社団法人 全国農業会議所」の分析に基づき作成されています。