有機質資材

(1)堆肥の作成と施用法

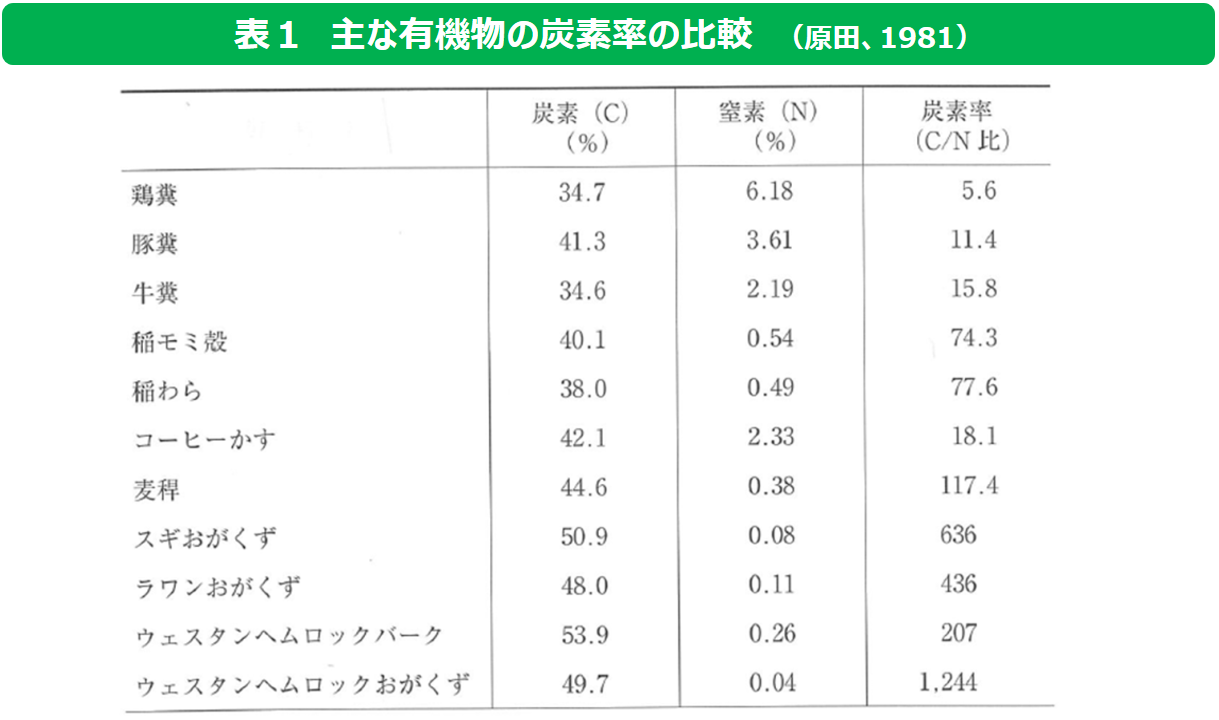

堆肥の原料となる有機物は、微生物の働きによって分解され腐熟化されます。したがって、堆肥づくりは微生物の活動を活発にすることがポイントで、①温度、②水分、③空気、④含有する炭素と窒素の割合(炭素率=C/N比;表1)の4つの条件が大切です。

とくに、C/N比は有機物の分解と密接な関係があり、C/N比が高い(炭素が多めの)場合は注意が必要です。炭素分が多いと分解のために微生物が活発に増殖しますが、その場合に同時に微生物が必要とする窒素分が不足することになり、結果的に分解が遅くなってしまいます。

こういった有機物には、硫安などを施用して窒素分を補足して分解促進する必要があります。

家畜糞のように、C/N比が30以下であれば窒素分が高く、比較的に分解しやすいとされています。ただし、生状態で水分が多く通気性が悪い場合は分解が進まないため、おがくずやモミ殻や裁断わらなどの副資材を添加し、水分の調整と通気性の改善をする必要がありますが、この場合も副資材のC/N比に注意をしながら添加します。

また継続して堆肥を作る場合は、出来上がった堆肥を水分調整材として使うこともあります。さらに通気性をよくするため、送風機で空気を送り込むと腐熟が効率よく進みます。

C/N比が30〜70の稲わらやモミ殻では、分解する微生物のためにC/N比が30〜40まで下がるように速効性の窒素分を補充します。水分は、空気が入り込んで堆肥化がしやすくなるためには60%程度が好適です。

おがくずやバーク(堆肥化していないもの)のようにC/N比が100を大きく越えるものは、窒素の補給があっても腐熟は遅いため、2〜3年野積みして古いものから窒素分を補給しつつ、水分を調整しながら分解させます。ちなみにバーク堆肥には35%以下という基準があり、適度に調整されたものが流通されています。

公開日